On ne la connait en Europe, que depuis la découverte de l'Amérique, par les Espagnols ; et en France, depuis l'an 1560. On dit qu'Hernandès de Tolede, est un des premiers qui l'ait envoyée en Espagne et en Portugal. Les auteurs la nomment en latin nicotiana, petunum, tabacum, etc. Les Amériquains qui habitent le continent l'appellent pétun, et ceux des îles yolt.

Les François lui ont aussi donné successivement différents noms. Premièrement, ils l'appelèrent nicotiane, de Jean Nicot, ambassadeur de François II. auprès de Sébastien, roi de Portugal en 1559, 1560, et 1561 ; ministre connu des savants par divers ouvrages, et principalement par son Dictionnaire français-latin, in-fol. dont notre langue ne peut se passer. Il envoya cette plante de Portugal en France, avec de la graine pour en semer, dont il fit présent à Catherine de Médicis, d'où vient qu'on la nomma herbe à la reine. Cette princesse ne put cependant jamais la faire appeler médicée. Ensuite on nomma le tabac, herbe du grand-prieur, à cause du grand-prieur de France de la maison de Lorraine qui en usait beaucoup ; puis l'herbe de sainte-croix et l'herbe de tournabon, du nom des deux cardinaux, dont le dernier était nonce en France, et l'autre en Portugal ; mais enfin, on s'est réduit à ne plus l'appeler que tabac, à l'exemple des Espagnols, qui nommaient tabaco, l'instrument dont ils se servaient pour former leur pétun.

Sa racine est annuelle ; son calice est ou long, tubuleux, et partagé en cinq quartiers longs et aigus ; ou ce calice est court, large, et partagé en cinq quartiers obtus. Sa fleur est monopétale, en entonnoir, découpée en cinq segments aigus et profonds, étendus en étoîle ; elle a cinq étamines : son fruit est membraneux, oblong, rondelet, et divisé par une cloison en deux cellules.

On compte quatre espèces principales de tabac ; savoir, 1°. nicotiana major, latifolia, C. B. P. en français grand tabac, grand pétun ; 2°. nicotiana major, angusti folia, I. R. B. C. B. P. 3°. nicotiana minor, C. B. P. 4°. minor, foliis rugosioribus.

La première espèce pousse une tige à la hauteur de cinq ou six pieds, grosse comme le pouce, ronde, velue, remplie de moèlle blanche. Ses feuilles sont très-larges, épaisses, mollasses, d'un verd sale, d'environ un pied de long, sans queue, velues, un peu pointues, nerveuses, glutineuses au toucher, d'un goût âcre et brulant. Ses fleurs croissent au sommet des tiges ; elles sont d'un rouge pâle, divisées par les bords en cinq segments, et ressemblant à de longs tubes creux. Ses vaisseaux séminaux sont longs, pointus par le bout, divisés en deux loges, et pleins d'un grand nombre de petites semences brunes. Sa racine est fibreuse, blanche, d'un goût fort âcre. Toute la plante a une odeur fort nauséabonde. Cette espèce diminue considérablement en séchant, et comme on dit aux iles, à la pente ; cette diminution est cause que les Anglais en font moins de cas que de la seconde espèce. En échange, c'est celle qu'on préfère pour la culture en Allemagne, du côté d'Hanovre et de Strasbourg, parce qu'elle est moins délicate.

La seconde espèce diffère de la précédente, en ce que ses feuilles sont plus étroites, plus pointues, et attachées à leur tige par des queues assez longues ; son odeur est moins forte ; sa fumée plus douce et plus agréable au fumeur. On cultive beaucoup cette espèce dans le Brésil, à Cuba, en Virginie et en d'autres lieux de l'Amérique, où les Anglais ont des établissements.

La troisième espèce vient des Colonies françaises dans les Indes occidentales, et elle réussit fort bien dans nos climats.

La quatrième espèce nommée petit tabac anglais, est plus basse et plus petite que les précédentes. Ses tiges rondes et velues, s'élèvent à deux ou trois pieds de hauteur. Ses feuilles inférieures sont assez larges, ovales, émoussées par la pointe, et gluantes au toucher ; elles sont plus petites que les feuilles des autres espèces de tabacs ; celles qui croissent sur les tiges sont aussi plus petites que les inférieures, et sont rangées alternativement. Ses fleurs sont creuses et en entonnoir ; leurs feuilles sont divisées par le bord en cinq segments ; elles sont d'un verd jaunâtre, et placées dans des calices velus. Ce tabac a la semence plus grosse que la première espèce ; cette semence se forme dans des vaisseaux séminaux ; on la seme dans des jardins, et elle fleurit en Juillet et en Aout.

Toutes les nicotianes dont on vient de parler, sont cultivées dans les jardins botaniques par curiosité ; mais le tabac se cultive pour l'usage en grande quantité dans plusieurs endroits de l'Amérique, surtout dans les îles Antilles, en Virginie, à la Havane, au Brésil, auprès de la ville de Comana, et c'est ce dernier qu'on nomme tabac de Verine.

Le tabac croit aussi par-tout en Perse, particulièrement dans la Susiane, à Hamadan, dans la Caramanie déserte, et vers le sein Persique ; ce dernier est le meilleur. On ne sait point si cette plante est originaire du pays, ou si elle y a été transportée. On croit communément qu'elle y a passé d'Egypte, et non pas des Indes orientales.

Il nous vient du tabac du levant, des côtes de Grèce et de l'Archipel, par feuilles attachées ensemble. Il s'en cultive aussi beaucoup en Allemagne et en Hollande. Avant que sa culture fût prohibée en France, elle y était très-commune, et il réussissait à merveille, particulièrement en Guyenne, du côté de Bordeaux et de Clerac, en Bearn, vers Pau ; en Normandie, aux environs de LÉry ; et en Artais, près Saint-Paul.

On ne peut voir, sans surprise, que la poudre ou la fumée d'une herbe vénéneuse, soit devenue l'objet d'une sensation délicate presque universelle : l'habitude changée en passion, a promptement excité un zèle d'intérêt pour perfectionner la culture et la fabrique d'une chose si recherchée ; et la nicotiane est devenue par un goût général, une branche très-étendue du commerce de l'Europe, et de celui d'Amérique.

A peine fut-elle connue dans les jardins des curieux, que divers médecins, amateurs des nouveautés, l'employèrent intérieurement et extérieurement, à la guérison des maladies. Ils en tirèrent des eaux distillées, et de l'huîle par infusion ou par distillation ; ils en préparèrent des syrops et des onguents qui subsistent encore aujourd'hui.

Ils la recommandèrent en poudre, en fumée, en machicatoire, en errhine, pour purger, disaient-ils, le cerveau et le décharger de sa pituite surabondante. Ils louèrent ses feuilles appliquées chaudes pour les tumeurs oedémateuses, les douleurs de jointures, la paralysie, les furoncles, la morsure des animaux venimeux ; ils recommandèrent aussi ces mêmes feuilles broyées avec du vinaigre, ou incorporées avec des graisses en onguent, et appliquées à l'extérieur pour les maladies cutanées ; ils en ordonnèrent la fumée, dirigée dans la matrice, pour les suffocations utérines ; ils vantèrent la fumée, le suc et l'huîle de cette herbe, comme un remède odontalgique ; ils en prescrivirent le syrop dans les toux invétérées, l'asthme, et autres maladies de la poitrine. Enfin, ils inondèrent le public d'ouvrages composés à la louange de cette plante ; tels sont ceux de Monardes, d'Everhartus, de Néander, etc.

Mais plusieurs autres Médecins, éclairés par une théorie et une pratique plus savante, pensèrent bien différemment des propriétés du tabac pour la guérison des maladies ; ils jugèrent avec raison, qu'il n'y avait presque point de cas où son usage dû. être admis. Son âcreté, sa causticité, sa qualité narcotique le prouvent d'abord. Sa saveur nauséabonde est un signe de sa vertu émétique et cathartique ; cette saveur qui est encore brulante et d'une acrimonie qui s'attache fortement à la gorge, montre une vertu purgative très-irritante. Mais en même temps que la nicotiane a ces qualités, son odeur foetide indique qu'elle agit par stupéfaction sur les esprits animaux, de même que le stramonium, quoiqu'on ne puisse expliquer comment elle possède à la fois une vertu stimulante et somnifère ; peut-être que sa narcoticité dépend de la vapeur huileuse et subtile, dans laquelle son odeur consiste.

Sa poudre forme par la seule habitude, une titilation agréable sur les nerfs de la membrane pituitaire. Elle y excite dans le commencement des mouvements convulsifs, ensuite une sensation plus douce, et finalement, il faut pour réveiller le chatouillement, que cette poudre soit plus aiguisée et plus pénétrante. C'est ce qui a engagé des détailleurs pour débiter leur tabac aux gens qui en ont fait un long usage, de le suspendre dans des retraits, afin de le rendre plus âcre, plus piquant, plus fort ; et il faut avouer que l'analogie est bien trouvée. D'autres le mettent au karabé pour l'imbiber tout-d'un-coup d'une odeur ammoniacale, capable d'affecter l'organe usé de l'odorat.

La fumée du tabac ne devient un plaisir à la longue, que par le même mécanisme ; mais cette habitude est plus nuisible qu'utile. Elle prive l'estomac du suc salivaire qui lui est le plus nécessaire pour la digestion ; aussi les fumeurs sont-ils obligés de boire beaucoup pour y remédier, et c'est par cette raison que le tabac supplée dans les camps à la modicité des vivres du malheureux soldat.

La machication du tabac a les mêmes inconvéniens, outre qu'elle gâte l'haleine, les dents, et qu'elle corrode les gencives.

Ceux qui se sont avisés d'employer pour remède le tabac, en petits cornets dans les narines, et de l'y laisser pendant le sommeil, ont bientôt éprouvé le mauvais effet de cette herbe ; car ses parties huileuses et subtiles, tombant dans la gorge et dans la trachée artère, causent au reveil, des toux séches et des vomissements violents.

Quant à l'application extérieure des feuilles du tabac, on a des remèdes beaucoup meilleurs dans toutes les maladies, pour lesquelles on vante l'efficace de ce topique. Sa fumigation est très-rarement convenable dans les suffocations de la matrice.

L'huîle du tabac irrite souvent le mal des dents ; et quand elle le dissipe, ce n'est qu'après avoir brulé le nerf par sa causticité. Si quelques personnes ont apaisé leurs douleurs de dents, en fumant la nicotiane, ce sont des gens qui ont avalé de la fumée, et qui s'en sont enivrés. On ne persuadera jamais aux Physiciens qui connaissent la fabrique délicate des poumons, que le syrop d'une plante âcre et caustique soit recommandable dans les maladies de la poitrine.

La décoction des feuilles de tabac est un vomitif, qu'il n'est guère permis d'employer, soit de cette manière, soit en remède, que dans les cas les plus pressants, comme dans l'apopléxie et la léthargie.

L'huîle distillée de cette plante est un si puissant émétique, qu'elle excite quelquefois le vomissement, en mettant pendant quelque temps le nez sur la fiole dans laquelle on la garde. Un petit nombre de gouttes de cette huîle injectées dans une plaie, cause des accidents mortels, comme l'ont prouvé des expériences faites sur divers animaux, par Harderus et Redi.

Si quelque recueil académique contient des observations ridicules à la louange du tabac, ce sont assurément les mémoires des curieux de la nature ; mais on n'est pas plus satisfait de celles qu'on trouve dans la plupart des auteurs contre l'usage de cette plante. Un Pauli, par exemple, nous assure que le tabac qu'on prend en fumée, rend le crâne tout noir. Un Borrhi, dans une lettre à Bartholin, lui mande, qu'une personne s'était tellement desséchée le cerveau à force de prendre du tabac, qu'après sa mort on ne lui trouva dans la tête qu'un grumeau noir, composé de membranes. Il est vrai que dans le temps de tous ces écrits, le tabac avait allumé une guerre civîle entre les Médecins, pour ou contre son usage, et qu'ils employèrent sans scrupule, le vrai et le faux pour faire triompher leur parti. Le roi Jacques lui-même, se mêla de la querelle ; mais si son règne ne fut qu'incapacité, son érudition n'était que pédanterie. (D.J.)

TABAC, culture du, (Commerce) ce fut vers l'an 1520 que les Espagnols trouvèrent cette plante dans le Jucatan, province de la Terre-ferme ; et c'est delà que sa culture a passé à Saint-Domingue, à Mariland, et à la Virginie.

Vers l'an 1560, Jean Nicot, à son retour de Portugal, présenta cette plante à Catherine de Médicis ; ce qui fit qu'on l'appela la nicotiane. Le cardinal de Sainte-Croix et Nicolas Tornaboni la vantèrent en Italie sous le nom d'herbe sainte, que les Espagnols lui avaient donné à cause de ses vertus. Cependant l'herbe sainte, loin d'être également accueillie de tout le monde, alluma la guerre entre les Savants ; les ignorants en grand nombre y prirent parti, et les femmes mêmes se déclarèrent pour ou contre une chose qu'elles ne connaissaient pas mieux que les affaires sérieuses qui se passaient alors en Europe, et qui en changèrent toute la face.

On fit plus de cent volumes à la louange ou au blâme du tabac ; un allemand nous en a conservé les titres. Mais malgré les adversaires qui attaquèrent l'usage de cette plante, son luxe séduisit toutes les nations, et se répandit de l'Amérique jusqu'au Japon.

Il ne faut pas croire qu'on le combattit seulement avec la plume ; les plus puissants monarques le proscrivirent très-sévèrement. Le grand duc de Moscovie, Michel Féderowits, voyant que la capitale de ses états, bâtie de maisons de bois, avait été presque entièrement consumée par un incendie, dont l'imprudence des fumeurs qui s'endormaient la pipe à la bouche, fut la cause, défendit l'entrée et l'usage du tabac dans ses états ; premièrement sous peine de la bastonnade, qui est un châtiment très-cruel en ce pays-là ; ensuite sous peine d'avoir le nez coupé ; et enfin, de perdre la vie. Amurath IV. empereur des Turcs, et le roi de Perse Scach-Sophi firent les mêmes défenses dans leurs empires, et sous les mêmes peines. Nos monarques d'occident, plus rusés politiques, chargèrent de droits exorbitants l'entrée du tabac dans leurs royaumes, et laissèrent établir un usage qui s'est à la fin changé en nécessité. On mit en France en 1629 trente sols par livre d'impôt sur le pétun, car alors le tabac s'appelait ainsi ; mais comme la consommation de ce nouveau luxe est devenue de plus en plus considérable, on en a multiplié proportionnellement les plantations dans tous les pays du monde. On peut voir la manière dont elles se font à Ceylan, dans les Transact. philos. n °. 278. p. 1145 et suiv. Nous avons surtout des ouvrages précieux écrits en anglais, sur la culture du tabac en Mariland et en Virginie ; en voici le précis fort abrégé.

On ne connait en Amérique que quatre sortes de tabacs ; le petun, le tabac à langue, le tabac d'amazone, et le tabac de Verine ; ces quatre espèces fleurissent et portent toutes de la graine bonne pour se reproduire ; toutes les quatre peuvent croitre à la hauteur de 5 ou 6 pieds, et durer plusieurs années, mais ordinairement on les arrête à la hauteur de deux pieds, et on les coupe tous les ans.

Le tabac demande une terre grasse, médiocrement forte, unie, profonde, et qui ne soit pas sujette aux inondations ; les terres neuves lui sont infiniment plus propres que celles qui ont déjà servi.

Après avoir choisi son terrain, on mêle la graine du tabac avec six fois autant de cendre ou de sable, parce que si on la semait seule, sa petitesse la ferait pousser trop épais, et il serait impossible de transplanter la plante sans l'endommager. Quand la plante a deux pouces d'élevation hors de terre, elle est bonne à être transplantée. On a grand soin de sarcler les couches, et de n'y laisser aucunes mauvaises herbes, dès que l'on peut distinguer le tabac ; il doit toujours être seul et bien net.

Le terrain étant nettoyé, on le partage en allées distantes de trois pieds les unes des autres, et parallèles, sur lesquelles on plante en quinconce des piquets éloignés les uns des autres de trois pieds. Pour cet effet, on étend un cordeau divisé de trois en trois pieds par des nœuds, ou quelques autres marques apparentes, et l'on plante un piquet en terre à chaque nœud ou marque.

Après qu'on a achevé de marquer les nœuds du cordeau, on le leve, on l'étend trois pieds plus loin, observant que le premier nœud ou marque ne corresponde pas vis-à-vis d'un des piquets plantés, mais au milieu de l'espace qui se trouve entre deux piquets, et on continue de marquer ainsi tout le terrain avec des piquets, afin de mettre les plantes au lieu des piquets, qui, de cette manière, se trouvent plus en ordre, plus aisées à sarcler, et éloignées les unes des autres suffisamment pour prendre la nourriture qui leur est nécessaire. L'expérience fait connaître qu'il est plus à-propos de planter en quinconce, qu'en carré, et que les plantes ont plus d'espace pour étendre leurs racines, et pousser les feuilles, que si elles faisaient des carrés parfaits.

Il faut que la plante ait au-moins six feuilles pour pouvoir être transplantée. Il faut encore que le temps soit pluvieux ou tellement couvert, que l'on ne doute point que la pluie ne soit prochaine ; car de transplanter en temps sec, c'est risquer de perdre tout son travail et ses plantes. On lève les plantes doucement, et sans endommager les racines. On les couche proprement dans des paniers, et on les porte à ceux qui doivent les mettre en terre. Ceux-ci sont munis d'un piquet d'un pouce de diamètre, et d'environ quinze pouces de longueur, dont un bout est pointu, et l'autre arrondi.

Ils font avec cette espèce de poinçon un trou à la place de chaque piquet qu'ils lèvent, et y mettent une plante bien droite, les racines bien étendues : ils l'enfoncent jusqu'à l'oeil, c'est-à-dire, jusqu'à la naissance des feuilles les plus basses, et pressent mollement la terre autour de la racine, afin qu'elle soutienne la plante droite sans la comprimer. Les plantes ainsi mises en terre, et dans un temps de pluie, ne s'arrêtent point, leurs feuilles ne souffrent pas la moindre altération, elles reprennent en 24 heures, et profitent à merveille.

Un champ de cent pas en carré contient environ dix mille plantes : on compte qu'il faut quatre personnes pour les entretenir, et qu'elles peuvent rendre quatre mille livres pesant de tabac, selon la bonté de la terre, le temps qu'on a planté, et le soin qu'on en a pris ; car il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a plus rien à faire, quand la plante est une fois en terre. Il faut travailler sans-cesse à sarcler les mauvaises herbes, qui consommeraient la plus grande partie de sa nourriture. Il faut l'arrêter, la rejetonner, ôter les feuilles piquées de vers, de chenilles, et autres insectes ; en un mot avoir toujours les yeux et les mains dessus jusqu'à ce qu'elle soit coupée.

Lorsque les plantes sont arrivées à la hauteur de deux pieds et demi ou environ, et avant qu'elles fleurissent, on les arrête, c'est-à-dire, qu'on coupe le sommet de chaque tige, pour l'empêcher de croitre et de fleurir ; et en même temps on arrache les feuilles les plus basses, comme plus disposées à toucher la terre, et à se remplir d'ordures. On ôte aussi toutes celles qui sont viciées, piquées de vers, ou qui ont quelque disposition à la pourriture, et on se contente de laisser huit ou dix feuilles tout-au-plus sur chaque tige, parce que ce petit nombre bien entretenu rend beaucoup plus de tabac, et d'une qualité infiniment meilleure, que si on laissait croitre toutes celles que la plante pourrait produire. On a encore un soin particulier d'ôter tous les bourgeons ou rejetons que la force de la seve fait pousser entre les feuilles et la tige ; car outre que ces rejetons ou feuilles avortées ne viendraient jamais bien, elles attireraient une partie de la nourriture des véritables feuilles qui n'en peuvent trop avoir.

Depuis que les plantes sont arrêtées jusqu'à leur parfaite maturité, il faut cinq à six semaines, selon que la saison est chaude, que le terrain est exposé, qu'il est sec ou humide. On visite pendant ce temps-là, au-moins deux ou trois fois la semaine, les plantes pour les rejetonner, c'est-à-dire en arracher tous les rejetons, fausses tiges ou feuilles qui naissent tant sur la tige qu'à son extrémité, ou auprès des feuilles.

Le tabac est ordinairement quatre mois ou environ en terre, avant d'être en état d'être coupé. On connait qu'il approche de sa maturité, quand ses feuilles commencent à changer de couleur, et que leur verdeur vive et agréable, devient peu-à-peu plus obscure : elles panchent alors vers la terre, comme si la queue qui les attache à la tige, avait peine à soutenir le poids du suc dont elles sont remplies : l'odeur douce qu'elles avaient, se fortifie, s'augmente, et se répand plus au loin. Enfin quand on s'aperçoit que les feuilles cassent plus facilement lorsqu'on les ploie, c'est un signe certain que la plante a toute la maturité dont elle a besoin, et qu'il est temps de la couper.

On attend pour cela que la rosée soit tombée, et que le soleil ait desséché toute l'humidité qu'elle avait répandue sur les feuilles : alors on coupe les plantes, par le pied. Quelques-uns les coupent entre deux terres, c'est-à-dire, environ un pouce au-dessous de la superficie de la terre ; les autres à un pouce ou deux au-dessus ; cette dernière manière est la plus usitée. On laisse les plantes ainsi coupées auprès de leurs souches le reste du jour, et on a soin de les retourner trois ou quatre fais, afin que le soleil les échauffe également de tous les côtés, qu'il consomme une partie de leur humidité, et qu'il commence à exciter une fermentation nécessaire pour mettre leur suc en mouvement.

Avant que le soleil se couche, on les transporte dans la case qu'on a préparée pour les recevoir, sans jamais laisser passer la nuit à découvert aux plantes coupées, parce que la rosée qui est très-abondante dans ces climats chauds, remplirait leurs pores ouverts par la chaleur du jour précédent, et en arrêtant le mouvement de la fermentation déjà commencée, elle disposerait la plante à la corruption et à la pourriture.

C'est pour augmenter cette fermentation, que les plantes coupées et apportées dans la case, sont étendues les unes sur les autres, et couvertes de feuilles de balisier amorties, ou de quelques nattes, avec des planches par-dessus, et des pierres pour les tenir en sujétion : c'est ainsi qu'on les laisse trois ou quatre jours, pendant lesquels elles fermentent, ou pour parler comme aux îles françaises, elles ressuent, après quoi on les fait sécher dans les cases ou sueries.

On y construit toujours ces maisons à portée des plantations ; elles sont de différentes grandeurs, à-proportion de l'étendue des plantations ; on les bâtit avec de bons piliers de bois fichés en terre et bien traversé par des poutres et poutrelles, pour soutenir le corps du bâtiment. Cette carcasse faite, on la garnit de planches, en les posant l'une sur l'autre, comme l'on borde un navire, sans néanmoins que ces planches soient bien jointes ; elles ne sont attachées que par des chevilles de bois.

La couverture de la maison est aussi couverte de planches, attachées l'une sur l'autre sur les chevrons, de manière que la pluie ne puisse entrer dans la maison : et cependant on observe de laisser une ouverture entre le toit et le corps du bâtiment, en sorte que l'air y passe sans que la pluie y entre, parce qu'on entend bien que le toit doit déborder le corps du bâtiment. On n'y fait point de fenêtres, on y voit assez clair, le jour y entrant suffisamment par les portes et par les ouvertures pratiquées entre le toit et le corps du bâtiment.

Le sol ordinaire de ces maisons est la terre même ; mais comme on y pose les tabacs, et que dans des temps humides la fraicheur peut les humecter et les corrompre, il est plus prudent de faire des planchers, que l'on forme avec des poutrelles et des planches chevillées par-dessus. La hauteur du corps du bâtiment est de quinze à seize pieds, celle du toit jusqu'au faite de dix à douze pieds.

En-dedans du bâtiment, on y place en-travers de petits chevrons qui sont chacun de deux pouces et demi en carré ; le premier rang est posé à un pied et demi ou deux pieds au-dessous du faite, le deuxième rang à quatre pieds et demi au-dessous, le troisième de même, etc. jusqu'à la hauteur de l'homme : les chevrons sont rangés à cinq pieds de distance l'un de l'autre, ils servent à poser des gaulettes, auxquelles on pend les plantes de tabac.

Dès que le tabac a été apporté dans des civières à la suerie ; on le fait rafraichir en étendant sur le plancher des lits de trois plantes couchées l'une sur l'autre. Quand il s'est rafraichi environ douze heures, on passe dans le pied de chaque plante une brochette de bois d'une façon à pouvoir être accrochée et tenir aux gaulettes, et tout-de-suite on les met ainsi à la pente, en observant de ne les point presser l'une contre l'autre. On laisse les plantes à la pente jusqu'à ce que les feuilles soient bien seches ; alors on profite du premier temps humide qui arrive, et qui permet de les manier sans les briser. Dans ce temps favorable on détache les plantes de la pente, et à mesure on arrache les feuilles de la tige, pour en former des manoques ; chaque manoque est composée de dix à douze feuilles, et elle se lie avec une feuille. Quand la manoque n'a point d'humidité, et qu'elle peut être pressée, on la met en boucaux.

Le tabac fort de Virginie, se cultive encore avec plus de soin que le tabac ordinaire, et chaque manoque de ce tabac fort, n'est composée que de quatre à six feuilles, fortes, grandes, et qui doivent être d'une couleur de marron foncé ; on voit par-là, qu'on fait en Virginie deux sortes de manoques de tabac, qu'on nomme première et seconde sorte.

Quant au merrain des boucaux, on se sert pour le faire du chêne blanc, qui est un bois sans odeur ; d'autres sortes de bois sont également bons pourvu qu'ils n'aient point d'odeur. On distribue le bois en merrain, au-moins six mois avant que d'être employé. Les boucaux se font tous d'une même grandeur ; ils ont 4 pieds de haut sur 32 pouces de diamètre dans leur milieu ; ils contiennent cinq ou 600 liv. de tabac seulement pressées par l'homme, et jusqu'à mille livres lorsqu'ils sont pressés à la presse ; les boucaux du tabac fort, pesent encore davantage.

Telle est la culture du tabac que les fermiers de France achetent des Anglais pour environ quatre millions chaque année. Il est vrai cependant que quand le revenu du tabac serait, comme on l'a dit, pour eux de quarante millions par an, il ne surpasserait pas encore ce que la Louisiane mise en valeur pour cette denrée, produirait annuellement à l'état au bout de quinze ans ; mais jamais les tabacs de la Louisiane ne seront cultivés et achetés sans la liberté du commerce. (D.J.)

TABAC, manufacture de. Le tabac regardé comme plante usuelle et de pur agrément, n'est connu en France que depuis environ 1600. Le premier arrêt qui survint à ce sujet, fut pour en défendre l'usage, que l'on croyait pernicieux à la santé ; ce préjugé fut promptement détruit par la certitude du contraire, et le goût pour le tabac s'étendit assez généralement et en très-peu de temps dans toute l'Europe ; il est devenu depuis un objet important de commerce qui s'est accru de jour en jour. Cette denrée s'est vendue librement en France au moyen d'un droit de 30 sols qu'elle payait à l'entrée jusqu'en 1674, qu'il en a été formé un privilège exclusif qui depuis a subsisté presque sans interruption.

A mesure que le goût de cette denrée prenait faveur en France, il s'y établissait des plantations, on la cultivait même avec succès dans plusieurs provinces ; mais la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de faire concourir cette liberté avec le soutien du privilège, fit prendre le parti de supprimer toutes plantations dans l'intérieur de l'extension du privilège ; on s'est servi depuis de feuilles de différents crus étrangers en proportion et en raison de qualité des fabriques auxquelles chacun d'eux s'est trouvé propre.

Les matières premières que l'on emploie dans les manufactures de France, sont des feuilles de Virginie, de la Louisiane, de Flandres, d'Hollande, d'Alsace, du Palatinat, d'Ukraine, de Pologne et de Levant.

Les feuilles de l'Amérique en général, et surtout celles connues sous le nom de l'inspection de Virginie, sont celles qui pour le corps et la qualité conviennent le mieux à la fabrique des tabacs destinés pour la rape ; celles d'Hollande entrent avec succès dans la composition des mêmes tabacs ; parmi tous ces crus différents, les feuilles les plus jaunes, les plus légères et les moins piquantes, sont celles qui réussissent le mieux pour les tabacs destinés à fumer, et par cette raison celles du Levant et celles du Mariland y sont très-propres.

Il serait difficîle de fixer le degré de supériorité d'un cru sur l'autre ; cela dépend entièrement des temps plus ou moins favorables que la plante a essuyés pendant son séjour sur terre, de la préparation qui a été donnée aux feuilles après la récolte, et des précautions que l'on a prises ensuite pour les conserver et les employer dans leur point de maturité ; de même il ne peut y avoir de procédé fixe sur la composition des tabacs ; on doit avoir pour principe unique, lorsque le goût du consommateur est connu, d'entretenir chaque fabrique dans la plus parfaite égalité ; c'est à quoi on ne parvient qu'avec une très-grande connaissance des matières, une attention suivie sur la qualité actuelle, non-seulement du cru, mais, pour ainsi dire, de chaque feuille que l'on emploie ; l'expérience dicte ensuite s'il convient de faire des mélanges, et en quelle proportion ils doivent être faits.

Une manufacture de tabacs n'exige ni des machines d'une mécanique compliquée, ni des ouvriers d'une intelligence difficîle à rencontrer ; cependant les opérations en apparence les plus simples demandent la plus singulière attention ; rien n'est indifférent depuis le choix des matières jusqu'à leur perfection.

Il se fabrique des tabacs sous différentes formes qui ont chacune leur dénomination particulière et leur usage particulier.

Les tabacs en carottes destinés à être rappés et ceux en rolles propres pour la pipe, font l'objet principal de la consommation.

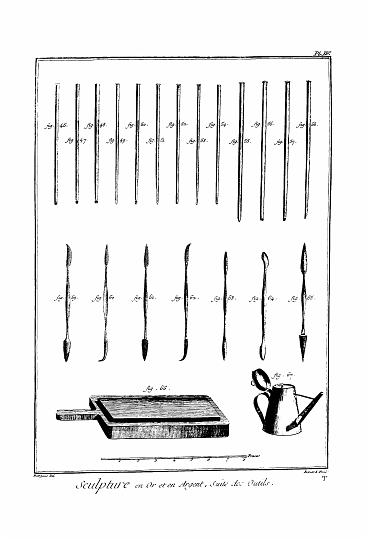

On se contentera donc de faire ici le détail des opérations nécessaires pour parvenir à former des rolles et des carottes, et on a cru ne pouvoir donner une idée plus nette et plus précise de cette manœuvre, qu'en faisant passer le lecteur, pour ainsi dire, dans chacun des ateliers qui la composent, par le moyen des Planches placées suivant l'ordre du travail avec une explication relative à chacune.

Mais pour n'être point arrêté dans le détail de la fabrication, il parait nécessaire de le faire précèder de quelques réflexions, tant sur les bâtiments nécessaires pour une manufacture et leur distribution, que sur les magasins destinés à contenir les matières premières et celles qui sont fabriquées.

Magasins. L'exposition est la première de toutes les attentions que l'on doit avoir pour placer les magasins ; le soleil et l'humidité sont également contraires à la conservation des tabacs.

Les magasins destinés pour les matières premières doivent être vastes, et il en faut de deux espèces, l'une pour contenir les feuilles anciennes qui n'ont plus de fermentation à craindre, et l'autre pour les feuilles plus nouvelles qui devant encore fermenter, doivent être souvent remuées, travaillées et empilées à différentes hauteurs.

La qualité des matières de chaque envoi est reconnue à son entrée dans la manufacture, et les feuilles sont placées sans confusion dans les magasins qui leur sont propres, afin d'être employées dans leur rang, lorsqu'elles sont parvenues à leur vrai point de maturité ; sans cette précaution, on doit s'attendre à n'éprouver aucun succès dans la fabrication, et à essuyer des pertes et des déchets très-considérables.

Il ne faudrait pour les tabacs fabriqués que des magasins de peu d'étendue, si les tabacs pouvaient s'exposer en vente à la sortie de la main de l'ouvrier ; mais leur séjour en magasin est un dernier degré de préparation très-essentiel ; ils doivent y essuyer une nouvelle fermentation indispensable pour revivifier les sels dont l'activité s'était assoupie dans le cours de la fabrication ; ces magasins doivent être proportionnés à la consommation, et doivent contenir une provision d'avance considérable.

A l'égard de l'exposition, elle doit être la même que pour les matières premières, et on doit observer de plus d'y ménager des ouvertures en oppositions droites, afin que l'air puisse y circuler et se renouveller sans-cesse.

Bâtiments et ateliers. Les magasins de toute espèce dans une manufacture de tabac devant supporter des poids énormes, il est bien difficîle de pouvoir les établir assez solidement sur des planchers ; on doit, autant qu'il est possible, les placer à rez-de-chaussée ; la plupart des ateliers de la fabrique sont nécessairement dans le même cas, parce que les uns son remplis de matières préparées entassées, et les autres de machines dont l'effort exige le terrain le plus solide ; ainsi les bâtiments destinés à l'exploitation d'une manufacture de tabac, doivent occuper une superficie considérable.

Cependant rien n'est plus essentiel que de ne pas excéder la proportion nécessaire à une manutention facîle ; sans cette précaution, on se mettrait dans le cas de multiplier beaucoup la main-d'œuvre, d'augmenter la perte et le dépérissement des matières, et de rendre la régie plus difficîle et moins utile.

Opérations de la fabrique. I. opération, Epoulardage. L'époulardage est la première de toutes les opérations de la fabrique ; elle consiste à séparer les manoques (on appelle manoque une poignée de feuilles plus ou moins forte, suivant l'usage du pays, et liée par la tête par une feuille cordée) à les frotter assez sous la main pour démastiquer les feuilles, les ouvrir, et les dégager des sables et de la poussière dont elles ont pu se charger.

Dans chaque manoque ou botte de feuilles de quelque cru qu'elles viennent, il s'en trouve de qualités différentes ; rien de plus essentiel que d'en faire un triage exact ; c'est de cette opération que dépend le succès d'une manufacture, il en résulte aussi une très-grande économie par le bon emploi des matières ; on ne saurait avoir un chef trop consommé et trop vigilant pour présider à cet atelier.

Il faut, pour placer convenablement cet atelier, une pièce claire et spacieuse, dans laquelle on puisse pratiquer autant de bailles ou cases, que l'on admet de triage dans les feuilles.

Les ouvriers de cet atelier ont communément autour d'eux, un certain nombre de mannes ; le maître-ouvrier les change lui-même à mesure, les examine de nouveau, et les place dans les cases suivant leur destination.

Sans cette précaution, ou les ouvriers jetteraient les manoques à la main dans les cases et confondraient souvent les triages, ou ils les rangeraient par tas autour d'eux, où elles reprendraient une partie de la poussière dont le frottement les a dépouillées.

Mouillade. La mouillade est la seconde opération de la fabrique, et doit former un atelier séparé, mais très-voisin de celui de l'époulardage ; il doit y avoir même nombre de cases, et distribuées comme celles de l'époulardage, parce que les feuilles doivent y être transportées dans le même ordre.

Cette opération est délicate, et mérite la plus grande attention ; car toutes les feuilles ne doivent point être mouillées indifféremment ; on ne doit avoir d'autre objet que celui de communiquer à celles qui sont trop seches, assez de souplesse pour passer sous les mains des écoteurs, sans être brisées ; toutes celles qui ont assez d'onction par elles-mêmes pour soutenir cette épreuve, doivent en être exceptées avec le plus grand soin.

On ne saurait en général être trop modéré sur la mouillade des feuilles, ni trop s'appliquer à leur conserver leur qualité première et leur seve naturelle.

Une légère humectation est cependant ordinairement nécessaire dans le cours de la fabrication, et on en fait usage dans toutes les fabriques ; chacune a sa préparation plus ou moins composée ; en France, où on s'attache plus particulièrement au choix des matières premières, la composition des sauces est simple et très-connue ; on se contente de choisir l'eau la plus nette et la plus savonneuse à laquelle on ajoute une certaine quantité de sel marin proportionnée à la qualité des matières.

L'Ecotage. L'écotage est l'opération d'enlever la côte principale depuis le sommet de la feuille jusqu'au talon, sans offenser la feuille ; c'est une opération fort aisée, et qui n'exige que de l'agilité et de la souplesse dans les mains de l'ouvrier ; on se sert par cette raison par préférence, de femmes, et encore plus volontiers d'enfants qui dès l'âge de six ans peuvent y être employés ; ils enlèvent la côte plus nette, la pincent mieux et plus vite ; la beauté du tabac dépend beaucoup de cette opération ; la moindre côte qui se trouve dans les tabacs fabriqués, les dépare, et indispose les consommateurs ; ainsi on doit avoir la plus singulière attention à n'en point souffrir dans la masse des déchets, et on ne saurait pour cet effet les examiner trop souvent, avant de les livrer aux fileurs.

On doit observer, que quoique la propreté soit essentielle dans tout le cours de la fabrication, et contribue pour beaucoup à la bonne qualité du tabac, elle est encore plus indispensable dans cet atelier que dans tout autre ; on conçoit assez combien l'espèce d'ouvriers que l'on y emploie, est suspecte à cet égard, et a besoin d'être surveillée.

On choisit dans le nombre des feuilles qui passent journellement en fabrique, les feuilles les plus larges et les plus fortes, que l'on réserve avec soin pour couvrir les tabacs ; l'écotage de celles-ci forme une espèce d'attelier à part, qui suit ordinairement celui des fileurs, cette opération demande plus d'attention que l'écotage ordinaire, parce que les feuilles doivent être plus exactement écotées sur toute leur longueur, et que si elles venaient à être déchirées, elles ne seraient plus propres à cet usage : on distingue ces feuilles en fabrique, par le mot de robes.

Toutes les feuilles propres à faire des robes, sont remises, lorsqu'elles sont écotées, aux plieurs.

L'opération du plieur consiste à faire un pli, ou rebord, du côté de la dentelure de la feuille, afin qu'elle ait plus de résistance, et ne déchire pas sous la main du fileur.

Déchets. Le mot de déchet est un terme adopté dans les manufactures, quoique très-contraire à sa signification propre : on appelle ainsi la masse des feuilles triées, écotées, qui doivent servir à composer les tabacs de toutes les qualités.

Ces déchets sont transportés de nouveau dans la salle de la mouillade ; c'est alors que l'on travaille aux mélanges, opération difficîle qui ne peut être conduite que par des chefs très-expérimentés et très-connaisseurs.

Il ne leur suffit pas de connaître le cru des feuilles et leurs qualités distinctives, il y a très-fréquemment des différences marquées, pour le gout, pour la seve, pour la couleur, dans les feuilles de même cru et de même récolte.

Ce sont ces différences qu'ils doivent étudier pour les corriger par des mélanges bien entendus ; c'est le seul moyen d'entretenir l'égalité dans la fabrication, d'où dépendent principalement la réputation et l'accroissement des manufactures.

Lorsque les mélanges sont faits, on les mouille par couche très-légèrement, avec la même sauce dont on a parlé dans l'article de la mouillade, et avec les mêmes précautions, c'est-à-dire uniquement pour leur donner de la souplesse, et non de l'humidité.

On les laisse ainsi fermenter quelque temps, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement ressuyées ; bientôt la masse prend le même ton de couleur, de gout, et de fraicheur : alors on peut la livrer aux fileurs.

Attelier de fileurs. Il y a deux manières de filer le tabac, qui sont également bonnes, et que l'on emploie indifféremment dans les manufactures ; l'une s'appelle filer à la française, et l'autre à la hollandaise ; cette dernière est la plus généralement en usage ; la manufacture de Paris, sur laquelle la Planche qui répond à cet atelier a été dessinée, est montée à la hollandaise.

Il n'y a aucune préférence à donner à l'une ou l'autre de ces manières, pour la beauté, ni pour la qualité du tabac ; il n'y a de différence que dans la manœuvre, et elle est absolument imperceptible aux yeux. La facilité ou la difficulté de trouver des ouvriers de l'une ou l'autre espèce, décident le choix.

L'opération de filer le tabac à la hollandaise, consiste à réunir les soupes ensemble, par le moyen d'un rouet, et de les couvrir d'une seconde robe, qui les enveloppe exactement.

La soupe est une portion de tabac filé à la main, de la longueur d'environ trois pieds, et couverte d'une robe jusqu'à trois ou quatre pouces de chaque extrémité, ce sont les chevelures des bouts que le fileur doit réunir et enter l'un sur l'autre.

L'habileté du fileur est de réunir ces soupes de manière que l'endroit de la soudure soit absolument imperceptible ; ce qui constitue la beauté du filage est que le boudin soit toujours d'une grosseur bien égale, qu'il soit bien ferme, que la couverture en soit lisse et bien tendue, et par-tout d'une couleur brune et uniforme.

Le reste de la manœuvre est détaillée dans la Planche, de la manière la plus exacte.

Les fileurs sont les ouvriers les plus essentiels d'une manufacture, et les plus difficiles à former ; il faut pour cette opération des hommes forts et nerveux, pour résister à l'attitude contrainte, et à l'action où ils sont toujours ; les meilleurs sont ceux qui ont été élevés dans la manufacture, et y ont suivi par degré toutes les opérations ; ce qui les accoutume à une justesse dans la filature, qu'une habitude de jeunesse peut seule donner.

Roleurs. Lorsque les rouets des fileurs sont pleins, on les transporte dans l'attelier des roleurs, pour y être mis en roles, dans la forme représentée dans la figure.

Les roles sont de différentes grosseurs, suivant leur destination et leurs qualités : on observe généralement de tenir les cordons des roles très-serrés, afin que l'air ne puisse les pénétrer, ce qui les dessecherait considérablement ; c'est le dernier apprêt de ce qu'on appelle la fabrique des roles ; chaque role est enveloppé ensuite dans du papier gris, et emmagasiné, jusqu'à ce qu'il ait acquis par la garde, le point de maturité nécessaire pour passer à la fabrique du ficelage.

Fabrique du ficelage. La fabrique du ficelage est regardée dans les manufactures, comme une seconde fabrique, parce que les tabacs y reçoivent une nouvelle préparation, et qu'ils ont une autre sorte de destination : les tabacs qui restent en roles sont censés être destinés uniquement pour la pipe, et ceux qui passent par la fabrique du ficelage, ne sont destinés que pour la rape.

Lorsque les roles ont essuyé un dépôt assez considérable, et qu'ils se trouvent au point de maturité désirable pour être mis en bouts, on les livre à la fabrique du ficelage.

Coupeurs de longueurs. La première opération de cette fabrique est de couper les cordons du role en longueurs proportionnées à celles que l'on veut donner aux bouts, y compris l'extension que la pression leur procure ; on se sert à cet effet d'une matrice ferrée par les deux bouts, et d'un tranchoir. Cette manœuvre est si simple qu'elle ne mérite aucune explication, la seule attention que l'on doive prendre dans cet atelier, est d'accoutumer les ouvriers à ne point excéder les mesures, à tenir le couteau bien perpendiculairement, et à ne point déchirer les robes.

Attelier des presses. De l'attelier des coupeurs, les longueurs passent dans l'attelier des presses, où elles sont employées par différents comptes, suivant la grosseur que l'on veut donner aux carottes : on fait des bouts composés depuis deux jusqu'à huit longueurs.

On conçoit que pour amalgamer un certain nombre de bouts, filés très-ronds et très-fermes, et n'en former qu'un tout très-uni, il faut une pression fort considérable, ainsi il est nécessaire que les presses soient d'une construction très-forte. Voyez la fig.

Pour que le tabac prenne de belles formes, il faut que les moules soient bien ronds et bien polis, qu'ils soient entretenus avec la plus grande propreté, et que les arêtes surtout en soient bien conservées, afin d'éviter qu'il ne se forme des bourlets le long des carottes, ce qui les dépare.

Ces moules sont rangés sur des tables de différents comptes, et les tables rangées sous la presse, à cinq, six, et sept rangs de hauteur, suivant l'intervalle des sommiers.

Ces tables doivent être posées bien d'aplomb en tout sens sous la presse, afin que la pression soit bien égale par-tout ; le tabac et la presse souffriraient de la moindre inégalité.

On doit observer dans un grand atelier, de ne donner à chaque presse qu'un certain nombre de tours à la fais, et de les mener ainsi par degré, jusqu'au dernier point de pression ; c'est le moyen de ménager la presse, et de former des carottes plus belles, plus solides, et d'une garde plus sure.

Cet atelier, tant à cause de l'entretien des machines, que pour la garniture des presses, est d'un détail très-considérable, et doit être conduit par des chefs très-intelligens.

Le ficelage. A mesure que les carottes sortent des moules, on a soin de les envelopper fortement avec des lisières, afin que dans le transport, et par le frottement, les longueurs ne puissent se desunir, et elles sont livrées en cet état aux ficeleurs.

Le ficelage est la parure d'un bout de tabac ; ainsi, quoique ce soit une manœuvre simple, elle mérite beaucoup de soin, d'attention, et de propreté ; la perfection consiste à ce que les cordons se trouvent en distance bien égale, que les nœuds soient rangés sur une même ligne, et que la vignette soit placée bien droite ; la ficelle la plus fine, la plus unie, et la plus ronde, est celle qui convient le mieux à cette opération.

Lorsque les carottes sont ficelées, on les remet à quelques ouvriers destinés à ébarber les bouts avec des tranchoirs : cette opération s'appelle le parage, et c'est la dernière de toutes ; le tabac est en état alors d'être livré en vente, après avoir acquis dans des magasins destinés à cet usage, le dépôt qui lui est nécessaire pour se perfectionner.

TABAC, presser le, (Manufacture de tabac) c'est mettre les feuilles de tabac en piles, après qu'elles ont été quelque temps séchées à la pente, afin qu'elles y puissent suer ; quand la sueur tarde à venir, on couvre la pîle de planches, sur lesquelles on met quelques pierres pesantes. La pile, ou presse, doit être environ de trois pieds de hauteur. Labat. (D.J.)

TABAC, torquettes de, (Manufacture de tabac) ce sont des feuilles de tabac roulées et pliées extraordinairement ; elles se font à-peu-près comme les andouilles, à la réserve qu'on n'y met pas tant de feuilles dans le dedans. Lorsque les feuilles de tabac dont on veut composer la torquette, ont été arrangées les unes sur les autres, on les roule dans toute leur longueur, et l'on plie ensuite le rouleau en deux, en tortillant les deux moitiés ensemble, et en cordonnant les deux bouts pour les arrêter. Dans cet état, on les met dans des barriques vides de vin, que l'on couvre de feuilles, lorsqu'on n'y veut pas remettre l'enfonçure ; elles y ressuent, et en achevant de fermenter, elles prennent une belle couleur, une odeur douce, et beaucoup de force. Savary. (D.J.)

TABAC, ferme du, (Comm. des fermes) les fermiers généraux ont enlevé la ferme du tabac à la compagnie des Indes ; ils ont réuni les sous-fermes ; ils ont joint à leur bail une partie des droits annexés à la ferme des octrais de Lyon ; ils ont tenté finalement la réunion de la ferme des postes, en sorte que s'ils vont toujours en augmentant, il leur faudra le royaume et les iles. Mais sans détailler les inconvénients de donner continuellement à une compagnie si puissante, nous nous contenterons d'observer au sujet de la ferme du tabac, qu'il serait plus avantageux à l'état de faire administrer cette ferme en finance de commerce, qu'en pure finance ; et alors une compagnie commerçante, faisant cultiver ses tabacs à la Louisiane, à S. Domingue, et dans les autres endroits de nos îles les plus propres à cette plante, tirerait tous ses besoins de nos colonies, éviterait une dépense annuelle au-moins de cinq millions, vis-à-vis l'étranger, et peut-être parviendrait à faire du tabac, une branche de commerce d'objet avec les étrangers mêmes. Or cinq millions à deux cent livres de consommation par personne, peuvent faire subsister vingt-cinq mille âmes de plus. La culture des tabacs à la Louisiane, se ferait, supposons, par dix mille âmes, chefs et enfants ; voilà un total de trente-cinq mille personnes d'accroissement dans les colonies, et si le succès des plantations devenait un peu considérable, il arriverait que les cinq millions dont nous avons parlé, se trouveraient annuellement dans la balance avec l'étranger, et que par cette seule branche de commerce, la France recueillerait de quoi nourrir tous les ans trente cinq-mille hommes de plus, qui sont aujourd'hui dans la misere. Ajoutons qu'il est dangereux de mettre en pure finance, une régie qui par sa nature devait être essentiellement en finance-commerce. Un autre avantage de cette opération, c'est que le commerce, par son activité et ses retours, jette par-tout l'abondance et la joie, tandis que la finance, par sa cupidité, et l'art quelle a de parvenir à son but, jette par-tout le dégoût et le découragement. On ose bien assurer qu'il n'entre dans ce jugement, ni haine, ni satyre ; mais on croit voir dans la plus grande impartialité, que les choses sont ainsi. (D.J.)

TABAC, voyez NICOTIANE.