sub. fém. (Arts mécaniques).

De la Maçonnerie en général. Sous le nom de Maçonnerie, l'on entend non-seulement l'usage et la manière d'employer la pierre de différente qualité, mais encore celle de se servir de libaye, de moilon, de plâtre, de chaux, de sable, de glaise, de roc, etc. ainsi que celle d'excaver les terres pour la fouille des fondations (a) des bâtiments, pour la construction des terrasses, des taluds, et de tout autre ouvrage de cette espèce.

Ce mot vient de maçon ; et celui-ci, selon Isidore, du latin machio, un machiniste, à cause des machines qu'il emploie pour la construction des édifices et de l'intelligence qu'il lui faut pour s'en servir ; et selon M. Ducange, de maceria, muraille, qui est l'ouvrage propre du maçon.

Origine de la Maçonnerie. La Maçonnerie tient aujourd'hui le premier rang entre les arts mécaniques qui servent à la construction des édifices. Le bois avait d'abord paru plus commode pour bâtir, avant que l'on eut connu l'usage de tous les autres matériaux servant aujourd'hui à la construction.

Anciennement les hommes habitaient les bois et les cavernes, comme les bêtes sauvages, Mais, au rapport de Vitruve, un vent impétueux ayant un jour par hasard poussé et agité vivement des arbres fort près les uns des autres, ils s'entrechoquèrent avec une si grande violence, que le feu s'y mit. La flamme étonna d'abord ces habitants : mais s'étant approchés peu-à-peu, et s'étant aperçu que la température de ce feu leur pouvait devenir commode, ils l'entretinrent avec d'autres bois, en firent connaître la commodité à leurs voisins, et y trouvèrent par la suite de l'utilité.

Ces hommes s'étant ainsi assemblés, poussaient de leurs bouches des sons, dont ils formèrent par la suite des paroles de différentes espèces, qu'ils appliquèrent chacune à chaque chose, et commencèrent à parler ensemble, et à faire société. Les uns se firent des huttes (b) avec des feuillages, ou des loges qu'ils creusèrent dans les montagnes. Les autres imitaient les hirondelles, en faisant des lieux couverts de branches d'arbres, et de terre grasse. Chacun se glorifiant de ses inventions, perfectionnait la manière de faire des cabanes, par les remarques qu'il faisait sur celles de ses voisins, et bâtissait toujours de plus en plus commodément.

Ils plantèrent ensuite des fourches entrelacées de branches d'arbre, qu'ils remplissaient et enduisaient de terre grasse pour faire les murailles.

Ils en bâtirent d'autres avec des morceaux de terre grasse desséchés, élevés les uns sur les autres, sur lesquels ils portaient des pièces de bois en travers qu'ils couvraient de feuilles d'arbres, pour s'y mettre à l'abri du soleil et de la pluie ; mais ces couvertures n'étant pas suffisantes pour se défendre contre les mauvais temps de l'hiver, ils imaginèrent des espèces de combles inclinées qu'ils enduisirent de terre grasse pour faire écouler les eaux.

(a) On distingue ce mot d'avec fondement, en ce que le premier est l'excavation ou la fouille faite dans la terre pour recevoir un massif capable de supporter l'édifice que l'on veut construire, et le second est le massif même : cependant on confond quelquefois ces deux mots dans la pratique ; mais ce que l'on en dit les fait bientôt distinguer.

(b) Espèce de baraque ou cabane.

Nous avons encore en Espagne, en Portugal, en Aquittaine et même en France, des maisons couvertes de chaume ou de bardeau. (c)

Au royaume de Pont dans la Colchide, on étend de part et d'autre sur le terrain des arbres ; sur chacune de leurs extrémités on y en place d'autres, de manière qu'ils enferment un espace carré de toute leur longueur. Sur ces arbres placés horizontalement, on y en élève d'autres perpendiculairement pour former des murailles que l'on garnit d'échalas et de terre grasse : on lie ensuite les extrémités de ces murailles par des pièces de bois qui vont d'angle en angle, et qui se croisent au milieu pour en retenir les quatre extrémités ; et pour former la couverture de ces espèces de cabanes, on attache aux quatre coins, par une extrémité, quatre pièces de bois qui vont se joindre ensemble par l'autre vers le milieu, et qui sont assez longues pour former un tait en croupe, imitant une pyramide à quatre faces, que l'on enduit aussi de terre grasse.

Il y a chez ces peuples de deux espèces de toits en croupe ; celui-ci, que Vitruve appelle testudinatum, parce que l'eau s'écoule des quatre côtés à-la-fais ; l'autre, qu'il appelle displuviatum, est lorsque le faitage allant d'un pignon (d) à l'autre, l'eau s'écoule des deux côtés.

Les Phrygiens, qui occupent des campagnes où il n'y a point de bois, creusent des fossés circulaires ou petits tertres naturellement élevés qu'ils font les plus grands qu'ils peuvent, auprès desquels ils font un chemin pour y arriver. Autour de ces creux ils élèvent des perches qu'ils lient par en haut en forme de pointe ou de cône, qu'ils couvrent de chaume, et sur cela ils amassent de la terre et du gason pour rendre leurs demeures chaudes en hiver et fraiches en été.

En d'autres lieux on couvre les cabanes avec des herbes prises dans les étangs.

A Marseille les maisons sont couvertes de terre grasse paitrie avec de la paille. On fait voir encore maintenant à Athènes, comme une chose curieuse par son antiquité, les toits de l'aréopage faits de terre grasse, et dans le temple du capitole, la cabane de Romulus couverte de chaume.

Au Pérou, les maisons sont encore aujourd'hui de roseaux et de cannes entrelacées, semblables aux premières habitations des Egyptiens et des peuples de la Palestine. Celles des Grecs dans leur origine n'étaient non plus construites que d'argille qu'ils n'avaient pas l'art de durcir par le secours du feu. En Irlande, les maisons ne sont construites qu'avec des menues pierres ou du roc mis dans de la terre détrempée, et de la mousse. Les Abyssins logent dans des cabanes faites de torchis. (e)

Au Monomotapa les maisons sont toutes construites de bois. On voit encore maintenant des peuples se construire, faute de matériaux et d'une certaine intelligence, des cabanes avec des peaux et des os de quadrupedes et de monstres marins.

Cependant on peut conjecturer que l'ambition de perfectionner ces cabanes et d'autres bâtiments élevés par la suite, leur fit trouver les moyens d'allier avec quelques autres fossiles l'argîle et la terre grasse, que

(c) C'est un petit ais de mairain en forme de tuîle ou de latte, de dix ou douze pouces de long, sur six à sept de large, dont on se sert encore à-présent pour couvrir des hangards, appentis, moulins, etc.

(d) Pignon est, à la face d'un mur élevé d'à-plomb, le triangle formé par la base et les deux côtés obliques d'un tait dont les eaux s'écoulent de part et d'autre.

(e) Torchis, espèce de mortier fait de terre grasse détrempée, mêlée de foin et de paille coupée et bien corroyée, dont on se sert à-présent faute de meilleure liaison : il est ainsi appelé à cause des bâtons en forme de torche, au bout desquels on le tortille pour l'employer.

leur offraient d'abord les surfaces des terrains où ils établissaient leurs demeures, qui peu-à-peu leur donnèrent l'idée de chercher plus avant dans le sein de la terre non-seulement la pierre, mais encore les différentes substances qui dans la suite les pussent mettre à portée de préférer la solidité de la maçonnerie à l'emploi des végétaux, dont ils ne tardèrent pas à connaître le peu de durée. Mais malgré cette conjecture, on considère les Egyptiens comme les premiers peuples qui aient fait usage de la maçonnerie ; ce qui nous parait d'autant plus vraisemblable, que quelques-uns de leurs édifices sont encore sur pied : témoins ces pyramides célèbres, les murs de Babylone construits de brique et de bitume ; le temple de Salomon, le phare de Ptolomée, les palais de Cléopatre et de César, et tant d'autres monuments dont il est fait mention dans l'Histoire.

Aux édifices des Egyptiens, des Assyriens et des Hébreux, succédèrent dans ce genre les ouvrages des Grecs, qui ne se contentèrent pas seulement de la pierre qu'ils avaient chez eux en abondance, mais qui firent usage des marbres des provinces d'Egypte, qu'ils employèrent avec profusion dans la construction de leurs bâtiments ; bâtiments qui par la solidité immuable seraient encore sur pied, sans l'irruption des barbares et des siècles d'ignorance qui sont survenus. Ces peuples, par leurs découvertes, excitèrent les autres nations à les imiter. Ils firent naître aux Romains, possédés de l'ambition de devenir les maîtres du monde, l'envie de les surpasser par l'incroyable solidité qu'ils donnèrent à leurs édifices ; en joignant aux découvertes des Egyptiens et des Grecs l'art de la main-d'œuvre, et l'excellente qualité des matières que leurs climats leur procuraient : en sorte que l'on voit aujourd'hui avec étonnement plusieurs vestiges intéressants de l'ancienne Rome.

A ces superbes monuments succédèrent les ouvrages des Goths ; monuments dont la legereté surprenante nous retrace moins les belles proportions de l'Architecture, qu'une élégance et une pratique inconnue jusqu'alors, et qui nous assurent par leurs aspects que leurs constructeurs s'étaient moins attachés à la solidité qu'au goût de l'Architecture et à la convenance de leurs édifices.

Sous le règne de François I. l'on chercha la solidité de ces édifices dans ceux qu'il fit construire ; et ce fut alors que l'Architecture sortit du chaos où elle avait été plongée depuis plusieurs siècles. Mais ce fut principalement sous celui de Louis XIV. que l'on joignit l'art de bâtir au bon goût de l'Architecture, et où l'on rassembla la qualité des matières, la beauté des formes, la convenance des bâtiments, les découvertes sur l'art du trait, la beauté de l'appareil, et tous les arts libéraux et mécaniques.

De la maçonnerie en particulier. Il y a de deux sortes de maçonnerie, l'ancienne, employée autrefois par les Egyptiens, les Grecs et les Romains, et la moderne, employée de nos jours.

Vitruve nous apprend que la maçonnerie ancienne se divisait en deux classes ; l'une qu'on appelait ancienne qui se faisait en liaison, et dont les joints étaient horizontaux et verticaux ; la seconde, qu'on appelait maillée, était celle dont les joints étaient inclinés selon l'angle de 45 degrés, mais cette dernière était très-défectueuse, comme nous le verrons ci-après.

Il y avait anciennement trois genres de maçonnerie ; le premier de pierres taillées et polies, le second de pierres brutes, et le troisième de ces deux espèces de pierres.

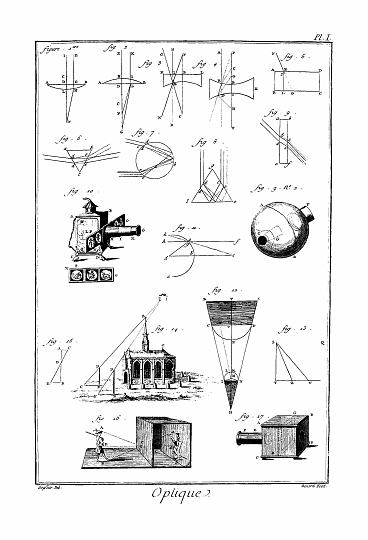

La maçonnerie de pierres taillées et polies était de deux espèces ; savoir la maillée, fig. première, appelée par Vitruve reticulatum, dont les joints des pierres étaient inclinés selon l'angle de 45 degrés, et dont les angles étaient faits de maçonnerie en liaison, pour retenir la poussée de ces pierres inclinées, qui ne laissait pas d'être fort considérable ; mais cette espèce de maçonnerie était beaucoup moins solide ; parce que le poids de ces pierres qui portaient sur leurs angles les faisait éclater ou égrainer, ou dumoins ouvrir par leurs joints, ce qui détruisait le mur. Mais les anciens n'avaient d'autres raisons d'employer cette manière que parce qu'elle leur paraissait plus agréable à la vue. La manière de bâtir en échiquier selon les anciens, que rapporte Palladio dans son I. liv. (Voyez la fig. 9.), était moins défectueuse, parce que ces pierres, dont les joints étaient inclinés, étaient non-seulement retenues par les angles du mur, faits de maçonnerie de brique en liaison, mais encore par des traverses de pareille maçonnerie, tant dans l'intérieur du mur qu'à l'extérieur.

La seconde espèce était celle en liaison (fig. 2. et 3.), appelée insertum, et dont les joints étaient horizontaux et verticaux : c'était la plus solide, parce que ses joints verticaux se croisaient, en sorte qu'un ou deux joints se trouvaient au milieu d'une pierre, ce qui s'appelait et s'appelle encore maintenant maçonnerie en liaison. Cette dernière se subdivise en deux, dont l'une était appelée simplement insertum, fig. 2, qui avait toutes les pierres égales par leurs parements ; l'autre, fig. 3, était la structure des Grecs, dans laquelle se trouve l'une et l'autre ; mais les parements des pierres étaient inégaux : en sorte que deux joints perpendiculaires se rencontraient au milieu d'une pierre.

Le second genre était celui de pierre brute, fig. 4. 5. et 6 ; il y en avait de deux espèces, dont l'une était appelée, comme la dernière, la structure des Grecs (fig. 4. et 5.), mais qui différait en ce que les pierres n'en étaient point taillées, à cause de leur dureté, que les liaisons n'étaient pas régulières, et qu'elles n'avaient point de grandeur réglée. Cette espèce se subdivisait encore en deux, l'une que l'on appelait isodomum (fig. 4.), parce que les assises étaient d'égale hauteur ; l'autre pseudisodomum (fig. 5.), parce que les assises étaient d'inégale hauteur. L'autre espèce, faite de pierres brutes, était appelée amplecton (fig. 6.), dans laquelle les assises n'étaient point déterminées par l'épaisseur des pierres ; mais la hauteur de chaque assise était faite de plusieurs si le cas y échéait, et l'espace d'un parement (f) à l'autre était rempli de pierres jetées à l'aventure, sur lesquelles on versait du mortier que l'on enduisait uniment ; et quand cette assise était achevée ; on en recommençait une autre par dessus : c'est ce que les Limousins appelaient des arrases, et que Vitruve nomme erecta coria.

Le troisième genre appelé revinctum (fig. 7.) étaient composé de pierres taillées posées en liaison et cramponées ; en sorte que chaque joint vertical se trouvait au milieu d'une pierre, tant dessus que dessous, entre lesquelles on mettait des cailloux et d'autres pierres jetées à l'aventure mêlées de mortier.

Table des manières anciennes de bâtir, présentées sous un même aspect.

Il y avait encore deux manières anciennes de bâtir ; la première était de poser les pierres les unes sur les autres sans aucune liaison ; mais alors il fallait que leurs surfaces fussent bien unies et bien planes. La seconde était de poser ces mêmes pierres les unes sur les autres, et de placer entre chacune d'elles une lame de plomb d'environ une ligne d'épaisseur.

Ces deux manières étaient fort solides, à cause du poids de la charge d'un grand nombre de ces pierres, qui leur donnait assez de force pour se soutenir ; mais les pierres étaient sujettes par ce même poids à s'éclater et à se rompre dans leurs angles, quoiqu'il y ait, selon Vitruve, des bâtiments fort anciens où de très-grandes pierres avaient été posées horizontalement, sans mortier ni plomb, et dont les joints n'étaient point éclatés, mais étaient demeurés presque invisibles par la jonction des pierres, qui avaient été taillées si juste et se touchaient en un si grand nombre de parties, qu'elles s'étaient conservées entières ; ce qui peut très-bien arriver, lorsque les pierres sont démaigries, c'est-à-dire plus creuses au milieu que vers les bords, tel que le fait voir la figure 8, parce que lorsque le mortier se seche, les pierres se rapprochent, et ne portent ensuite que sur l'extrémité du joint ; et ce joint n'étant pas assez fort pour le fardeau, ne manque pas de s'éclater. Mais les mâçons qui ont travaillé au louvre ont imaginé de fendre les joints des pierres avec la scie, à mesure que le mortier se séchait, et de remplir lorsque le mortier avait fait son effet. On doit remarquer que par là un mur de cette espèce a d'autant moins de solidité que l'espace est grand depuis le démaigrissement jusqu'au parement de devant, parce que ce mortier mis après coup n'étant compté pour rien, ce même espace est un moins dans l'épaisseur du mur, mais le charge d'autant plus.

Palladio rapporte dans son premier livre, qu'il y avait anciennement six manières de faire les murailles ; la première en échiquier, la seconde de terre cuite ou de brique, la troisième de ciment fait de cailloux de rivière ou de montagne, la quatrième de pierres incertaines ou rustiques, la cinquième de pierres de taille, et la sixième de remplage.

Nous avons expliqué ci-dessus la manière de bâtir en échiquier rapportée par Palladio, fig. 9.

La deuxième manière était de bâtir en liaison, avec des carreaux de brique ou de terre cuite grands ou petits. La plus grande partie des édifices de Rome connue, la rotonde, les thermes de Dioclétien et beaucoup d'autres édifices, sont bâtis de cette manière.

La troisième manière (fig. 10.) était de faire les

(f) Parement d'une pierre est sa partie extérieure ; elle peut en avoir plusieurs selon qu'elle est placée dans l'angle saillant ou rentrant d'un bâtiment.

deux faces du mur de carreaux du pierre ou de briques en liaison ; le milieu, de ciment ou de cailloux de rivière paitris avec du mortier ; et de placer de trois pieds en trois pieds de hauteur, trois rangs de brique en liaison ; c'est-à-dire le premier rang Ve sur le petit côté, le second Ve sur le grand côté, et le troisième Ve aussi sur le petit côté. Les murailles de la ville de Turin sont bâties de cette manière ; mais les garnis sont faits de gros cailloux de rivière cassés par le milieu, mêlés de mortier, dont la face unie est placée du côté du mur de face. Les murs des arenes à Vérone sont aussi construits de cette manière avec un garni de ciment, ainsi que ceux de plusieurs autres bâtiments antiques.

La quatrième manière était celle appelée incertaine ou rustique (fig. 11.) Les angles de ces murailles étaient faits de carreaux de pierre de taille en liaison ; le milieu de pierres de toutes sortes de forme, ajustées chacune dans leur place. Aussi se fallait-il servir pour cet effet d'un instrument (fig. 70.) appelé sauterelle ; ce qui donnait beaucoup de sujétion, sans procurer pour cela plus d'avantage. Il y a à Preneste des murailles, ainsi que les pavés des grands chemins faits de cette manière.

La cinquième manière (fig. 12.), était en pierres de taille ; et c'est ce que Vitruve appelle la structure des Grecs. Voyez la fig. 3. Le temple d'Auguste a été bâti ainsi ; on le voit encore par ce qui en reste.

La sixième manière était les murs de remplage (fig. 13.) ; on construisait pour cet effet des espèces de caisses de la hauteur qu'on voulait les lits, avec des madriers retenus par des arcs-boutants, qu'on remplissait de mortier, de ciment, et de toutes sortes de pierres de différentes formes et grandeurs. On bâtissait ainsi de lit en lit : il y a encore à Sirmion, sur le lac de Garda, des murs bâtis de cette manière.

Il y avait encore une autre manière ancienne de faire les murailles (fig. 14.), qui était de faire deux murs de quatre pieds d'épaisseur, de six pieds distants l'un de l'autre, liés ensemble par des murs distants aussi de six pieds, qui les traversaient, pour former des espèces de coffres de six pieds en carré, que l'on remplissait ensuite de terre et de pierre.

Les anciens pavaient les grands chemins en pierre de taille, ou en ciment mêlé de sable et de terre glaise.

Le milieu des rues des anciennes villes se pavait en grais et les côtés avec une pierre plus épaisse et moins large, que les carreaux. Cette manière de paver leur paraissait plus commode pour marcher.

La dernière manière de bâtir, et celle dont on bâtit de nos jours, se divise en cinq espèces.

La première (fig. 15.) se construit de carreaux (g) et boutisse (h) de pierres dures ou tendres bien posées en recouvrement les unes sur les autres. Cette manière est appelée communément maçonnerie en liaison, où la différente épaisseur des murs détermine les différentes liaisons à raison de la grandeur des pierres que l'on veut employer : la fig. 2 est de cette espèce.

Il faut observer, pour que cette construction soit bonne, d'éviter toute espèce de garni et remplissage, et pour faire une meilleure liaison, de piquer les parements intérieurs au marteau ; afin que par ce moyen les agens que l'on met entre deux pierres puissent les consolider. Il faut aussi bien équarrir les pierres, et n'y souffrir aucun tendre ni bouzin (i), parce que l'un et l'autre émousserait les parties de la chaux et du mortier.

La seconde est celle de brique, appelée en latin lateritium, espèce de pierre rougeâtre faite de terre grasse, qui après avoir été moulée d'environ huit pouces de longueur sur quatre de largeur et deux d'épaisseur, est mise à sécher pendant quelque temps au soleil et ensuite cuite au four. Cette construction se fait en liaison, comme la précédente. Il se trouve à Athènes un mur qui regarde le mont Hymette, les murailles du temple de Jupiter, et les chapelles du temple d'Hercule faites de brique, quoique les architraves et les colonnes soient de pierre. Dans la ville d'Arezzo en Italie, on voit un ancien mur aussi en brique très-bien bâti, ainsi que la maison des rois attaliques à Sparte ; on a levé de dessus un mur de brique anciennement bâti, des peintures pour les encadrer. On voit encore la maison de Crésus aussi bâtie en brique, ainsi que le palais du roi Mausole en la ville d'Halicarnasse, dont les murailles de brique sont encore toutes entières.

On peut remarquer ici que ce ne fut pas par économie que ce roi et d'autres après lui, presque aussi riches, ont préféré la brique, puisque la pierre et le marbre étaient chez eux très-communs.

Si l'on défendit autrefois à Rome de faire des murs en brique, ce ne fut que lorsque les habitants se trouvant en grand nombre, on eut besoin de ménager le terrain et de multiplier les surfaces ; ce qu'on ne pouvait faire avec des murs de brique, qui avaient besoin d'une grande épaisseur pour être solides : c'est pourquoi on substitua à la brique la pierre et le marbre ; et par-là on put non-seulement diminuer l'épaisseur des murs et procurer plus de surface, mais encore élever plusieurs étages les uns sur les autres ; ce qui fit alors que l'on fixa l'épaisseur des murs à dix-huit pouces.

Les tuiles qui ont été longtemps sur les toits, et qui y ont éprouvé toute la rigueur des saisons, sont, dit Vitruve, très-propres à la maçonnerie.

La troisième est de moilon, en latin caementitium ; ce n'est autre chose que des éclats de la pierre, dont il faut retrancher le bouzin et toutes les inégalités, qu'on réduit à une même hauteur, bien équarris, et posés exactement de niveau en liaison, comme ci-dessus. Le parement extérieur de ces moilons peut être piqué (l) ou rustiqué (m), lorsqu'ils sont apparents et destinés à la construction des souterrains, des murs de cloture, des caves, mitoyens, etc.

La quatrième est celle de limousinage, que Vitruve appelle amplecton, (fig. 6.) ; elle se fait aussi de moilons posés sur leurs lits et en liaison, mais sans être dressés ni équarris, étant destinés pour les murs que l'on enduit de mortier ou de plâtre.

Il est cependant beaucoup mieux de dégrossir ces moilons pour les rendre plus gissants et en ôter toute espèce de tendre, qui, comme nous l'avons dit précédemment, absorberait ou amortirait la qualité de la chaux qui compose le mortier. D'ailleurs si on ne les équarrissait pas au-moins avec la hachette (fig. 106), les interstices de différentes grandeurs produiraient une inégalité dans l'emploi du mortier, et un tassement inégal dans la construction du mur.

La cinquième se fait de blocage, en latin structura ruderaria, c'est-à-dire de menues pierres qui s'emploient avec du mortier dans les fondations, et avec

(g) Carreau, pierre qui ne traverse point l'épaisseur du mur, et qui n'a qu'un ou deux parements au plus.

(h) Boutisse, pierre qui traverse l'épaisseur du mur, et qui fait parement des deux côtés. On l'appelle encore pamieresse, pierre parpeigne, de parpein, ou faisant parpein.

(i) Bouzin, est la partie extérieure de la pierre abreuvée de l'humidité de la carrière, et qui n'a pas eu le temps de sécher, après en être sortie.

(l) Piqué, c'est-à-dire dont les parements sont piqués avec la pointe du marteau.

(m) Rustiqué, c'est-à-dire dont les parements, après avoir été équarris et hachés, sont grossièrement piqués avec la pointe du marteau.

du plâtre dans les ouvrages hors de terre. C'est-là, selon Vitruve, une très-bonne manière de bâtir, parce que, selon lui, plus il y a de mortier, plus les pierres en sont abreuvées, et plus les murs sont solides quand ils sont secs. Mais il faut remarquer aussi que plus il y a de mortier, plus le bâtiment est sujet à tasser à mesure qu'il se seche ; trop heureux s'il tasse également, ce qui est douteux. Cependant on ne laisse pas que de bâtir souvent de cette manière en Italie, où la pozzolane est d'un grand secours pour cette construction.

Des murs en général. La qualité du terrain, les différents pays où l'on se trouve, les matériaux que l'on a, et d'autres circonstances que l'on ne saurait prévoir, doivent décider de la manière que l'on doit bâtir : celle où l'on emploie la pierre est sans doute la meilleure ; mais comme il y a des endroits où elle est fort chère, d'autres où elle est très-rare, et d'autres encore où il ne s'en trouve point du tout, on est obligé alors d'employer ce que l'on trouve, en observant cependant de pratiquer dans l'épaisseur des murs, sous les retombées des voutes, sous les poutres, dans les angles des bâtiments et dans les endroits qui ont besoin de solidité, des chaînes de pierre ou de grais si on en peut avoir, ou d'avoir recours à d'autres moyens pour donner aux murs une fermeté suffisante.

Il faut observer plusieurs choses en bâtissant : premièrement, que les premières assises au rez-de-chaussée soient en pierre dure, même jusqu'à une certaine hauteur, si l'édifice est très-élevé : secondement, que celles qui sont sur un même rang d'assises soient de même qualité, afin que le poids supérieur, chargeant également dans toute la surface, trouve aussi une résistance égale sur la partie supérieure : troisiemement, que toutes les pierres, moilons, briques et autres matériaux, soient bien unis ensemble et posés bien de niveau. Quatriemement, lorsqu'on emploie le plâtre, de laisser une distance entre les arrachements A, fig. 16. et 17, et les chaînes des pierres B, afin de procurer à la maçonnerie le moyen de faire son effet, le plâtre étant sujet à se renfler et à pousser les premiers jours qu'il est employé ; et lors du ravalement général, on remplit ces interstices. Cinquiemement enfin, lorsque l'on craint que les murs ayant beaucoup de charge, soit par leur très-grande hauteur, soit par la multiplicité des planchers, des voutes etc. qu'ils portent, ne deviennent trop faibles et n'en affaissent la partie inférieure, de faire ce qu'on a fait au Louvre, qui est de pratiquer dans leur épaisseur (fig. 16. et 17.) des arcades ou décharges C, appuyées sur des chaînes de pierres ou jambes sous poutres B, qui en soutiennent la pesanteur. Les anciens, au lieu d'arcades, se servaient de longues pièces de bois d'olivier (fig. 17.) qu'ils posaient sur toute la longueur des murs, ce bois ayant seul la vertu de s'unir avec le mortier ou le plâtre sans se pourrir.

Des murs de faces et de refend. Lorsque l'on construit des murs de face, il est beaucoup mieux de faire en sorte que toutes les assises soient d'une égale hauteur, ce qui s'appelle bâtir à assise égale ; que les joints des parements soient le plus serrés qu'il est possible. C'est à quoi les anciens apportaient beaucoup d'attention ; car, comme nous l'avons vu, ils appareillaient leurs pierres et les posaient les unes sur les autres sans mortier, avec une si grande justesse, que les joints devenaient presqu'imperceptibles, et que leur propre poids suffisait seul pour les rendre fermes. Quelques-uns craient qu'ils laissaient sur tous les parements de leurs pierres environ un pouce de plus, qu'ils retondaient lors du ravalement total, ce qui parait destitué de toute vraisemblance, par la description des anciens ouvrages dont l'Histoire fait mention. D'ailleurs l'appareil étant une partie très essentielle dans la construction, il est dangereux de laisser des joints trop larges, non-seulement parce qu'ils sont désagréables à la vue, mais encore parce qu'ils contribuent beaucoup au défaut de solidité, soit parce qu'en liant des pierres tendres ensemble, il se fait d'autant plus de cellules dans leurs pores, que le mortier dont on se sert est d'une nature plus dure ; soit parce que le bâtiment est sujet à tasser davantage, et par conséquent à s'ébranler ; soit encore parce qu'en employant du plâtre, qui est d'une consistance beaucoup plus molle et pour cette raison plus tôt pulvérisée par le poids de l'édifice, les arêtes des pierres s'éclatent à mesure qu'elles viennent à se toucher. C'est pour cela que dans les bâtiments de peu d'importance, où il s'agit d'aller vite, on les calle avec des lattes D, fig. 18, entre lesquelles on fait couler du mortier, et on les jointoie, ainsi qu'on peut le remarquer dans presque tous les édifices modernes. Dans ceux qui méritent quelqu'attention, on se sert au contraire de lames de plomb E, fig. 19, ainsi qu'on l'a pratiqué au péristîle du Louvre, aux châteaux de Clagny, de Maisons et autres.

Quoique l'épaisseur des murs de face doive différer selon leur hauteur, cependant on leur donne communément deux pieds d'épaisseur, sur dix taises de hauteur, ayant soin de leur donner six lignes par taise de talut ou de retraite en dehors A, fig. 20, et de les faire à plomb par le dedans B. Si on observe aussi des retraites en dedans B, fig. 21, il faut faire en sorte que l'axe C D du mur se trouve dans le milieu des fondements.

La hauteur des murs n'est pas la seule raison qui doit déterminer leur épaisseur ; les différents poids qu'ils ont à porter doivent y entrer pour beaucoup, tels que celui des planchers, des combles, la poussée des arcades, des portes et des croisées ; les scellements des poutres, des solives, sablières, corbeaux, etc. raison pour laquelle on doit donner des épaisseurs différentes aux murs de même espèce.

Les angles d'un bâtiment doivent être non-seulement élevés en pierre dure, comme nous l'avons vu, mais aussi doivent avoir une plus grande épaisseur, à cause de la poussée des voutes, des planchers, des croupes et des combles ; irrégularité qui se corrige aisément à l'extérieur par des avant-corps qui font partie de l'ordonnance du bâtiment, et dans l'intérieur par des revétissements de lambris.

L'épaisseur des murs de refend doit aussi différer selon la longueur et la grosseur des pièces de bois qu'ils doivent porter, surtout lorsqu'ils séparent des grandes pièces d'appartement, lorsqu'ils servent de cage à des escaliers, où les voutes et le mouvement continuel des rampes exigent une épaisseur relative à leurs poussées, ou enfin lorsqu'ils contiennent dans leur épaisseur plusieurs tuyaux de cheminées qui montent de fond, seulement séparés par des languettes de trois ou quatre pouces d'épaisseur.

Tous ces murs se paient à la taise superficielle, selon leur épaisseur.

Les murs en pierre dure se paient depuis 3 liv. jusqu'à 4 liv. le pouce d'épaisseur. Lorsqu'il n'y a qu'un parement, il se paye depuis 12 liv. jusqu'à 16 livres ; lorsqu'il y en a deux, le premier se paye depuis 12 jusqu'à 16 livres, et le second depuis 10 livres jusqu'à 12 livres.

Les murs en pierre tendre se paient depuis 2 liv. 10 sols jusqu'à 3 liv. 10 sols le pouce d'épaisseur. Lorsqu'il n'y a qu'un parement, il se paye depuis 3 liv. 10 sols jusqu'à 4 liv. 10 sols. Lorsqu'il y en a deux, le premier se paye depuis 3 liv. 10 sols jusqu'à 4 liv. 10 sols ; et le second depuis 3 liv. jusqu'à 3 liv. 10 sols.

Les murs en moilon blanc se paient depuis 18 fols jusqu'à 22 sols le pouce ; et chaque parement, qui est un enduit de plâtre ou de chaux, se paye depuis 1 liv. 10 sols jusqu'à 1. liv. 16 sols.

Tous ces prix diffèrent selon le lieu où l'on bâtit, selon les qualités des matériaux que l'on emploie, et selon les bonnes ou mauvaises façons des ouvrages ; c'est pourquoi on fait toujours des devis et marchés avant que de mettre la main à l'œuvre.

Des murs de terrasse. Les murs de terrasse diffèrent des précédents en ce que non-seulement ils n'ont qu'un parement, mais encore parce qu'ils sont faits pour retenir les terres contre lesquelles ils sont appuyés. On en fait de deux manières : les uns (fig. 22.) ont beaucoup d'épaisseur, et coutent beaucoup ; les autres (fig. 23.) fortifiées par des éperons ou contreforts E, coutent beaucoup moins. Vitruve dit que ces murs doivent être d'autant plus solides que les terres poussent davantage dans l'hiver que dans d'autres temps ; parce qu'alors elles sont humectées des pluies, des neiges et autres intempéries de cette saison : c'est pourquoi il ne se contente pas seulement de placer d'un côté des contreforts A (fig. 24. et 25), mais il en met encore d'autres en-dedans, disposés diagonalement en forme de scie B (fig. 24.) ou en portion de cercle C (fig. 25.), étant par-là moins sujets à la poussée des terres.

Il faut observer de les élever perpendiculairement du côté des terres, et inclinés de l'autre. Si cependant on jugeait à-propos de les faire perpendiculaires à l'extérieur, il faudrait alors leur donner plus d'épaisseur, et placer en-dedans les contreforts que l'on aurait dû mettre en-dehors.

Quelques-uns donnent à leur sommet la sixième partie de leur hauteur, et de talut la septième partie : d'autres ne donnent à ce talut que la huitième partie. Vitruve dit que l'épaisseur de ces murs doit être relative à la poussée des terres, et que les contreforts que l'on y ajoute sont faits pour le fortifier et l'empêcher de se détruire ; il donne à ces contreforts, pour épaisseur, pour saillie, et pour intervalle de l'un à l'autre, l'épaisseur du mur, c'est-à-dire qu'ils doivent être carrés par leur sommet, et la distance de l'un à l'autre aussi carrée ; leur empatement, ajoute-t-il, doit avoir la hauteur du mur.

Lorsque l'on veut construire un mur de terrasse, on commence d'abord par l'élever jusqu'au rez-de-chaussée, en lui donnant une épaisseur et un talut convenables à la poussée des terres qu'il doit soutenir : pendant ce temps-là, on fait plusieurs tas des terres qui doivent servir à remplir le fossé, selon leurs qualités : ensuite on en fait apporter près du mur et à quelques pieds de largeur, environ un pied d'épaisseur, en commençant par celles qui ont le plus de poussée, réservant pour le haut celles qui en ont moins. Précaution qu'il faut nécessairement prendre, et sans laquelle il arriverait que d'un côté le mur ne se trouverait pas assez fort pour retenir la poussée des terres, tandis que de l'autre il se trouverait plus fort qu'il ne serait nécessaire. Ces terres ainsi apportées, on en fait un lit de même qualité que l'on pose bien de niveau, et que l'on incline du côté du terrain pour les empêcher de s'ébouler, et que l'on affermit ensuite en les battant, et les arrosant à mesure : car si on remettait à les battre après la construction du mur, non-seulement elles en seraient moins fermes, parce qu'on ne pourrait battre que la superficie, mais encore il serait à craindre qu'on n'ébranlât la solidité du mur. Ce lit fait, on en recommence un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on soit arrivé au rez-de-chaussée.

De la pierre en général. De tous les matériaux compris sous le nom de maçonnerie, la pierre tient aujourd'hui le premier rang ; c'est pourquoi nous expliquerons ses différentes espèces, ses qualités, ses défauts, ses façons et ses usages ; après avoir dit un mot des carrières dont on la tire, et cité les auteurs qui ont écrit de l'art de les réunir ensemble, pour parvenir à une construction solide, soit en enseignant les développements de leur coupe, de leurs joints et de leurs lits relativement à la pratique, soit en démontrant géométriquement la rencontre des lignes, la nature des courbes, les sections des solides, et les connaissances qui demandent une étude particulière.

On distingue deux choses également intéressantes dans la coupe des pierres, l'ouvrage et le raisonnement, dit Vitruve ; l'un convient à l'artisan, et l'autre à l'artiste. Nous pouvons regarder Philibert Delorme, en 1567, comme le premier auteur qui ait traité méthodiquement de cet art. En 1642, Mathurin Jousse y ajouta quelques découvertes, qu'il intitula, le secret de l'Architecture. Un an après, le P.Deraut fit paraitre un ouvrage encore plus profond sur cet art, mais plus relatif aux besoins de l'ouvrier. La même année, Abraham Bosse mit au jour le système de Desargue. En 1728, M. de la Rue renouvella le traité du P.Deraut, le commenta, et y fit plusieurs augmentations curieuses ; en sorte que l'on peut regarder son ouvrage comme le résultat de tous ceux qui l'avaient précédé sur l'art du trait. Enfin, en 1737, M. Fraizier, ingénieur en chef des fortifications de Sa Majesté, en a démontré la théorie d'une manière capable d'illustrer cette partie de l'Architecture, et la mémoire de ce savant.

Il faut savoir qu'avant que la géométrie et la mécanique fussent devenues la base de l'art du trait pour la coupe des pierres, on ne pouvait s'assurer précisément de l'équilibre et de l'effort de la poussée des voutes, non plus que de la résistance des pieds droits, des murs, des contreforts, etc. de manière que l'on rencontrait lors de l'exécution des difficultés que l'on n'avait pu prévoir, et qu'on ne pouvait résoudre qu'en démolissant ou retondant en place les parties défectueuses jusqu'à ce que l'oeil fût moins mécontent ; d'où il résultait que ces ouvrages coutaient souvent beaucoup, et duraient peu, sans satisfaire les hommes intelligens. C'est donc à la théorie qu'on est maintenant redevable de la légéreté qu'on donne aux voutes de différentes espèces, ainsi qu'aux voussures, aux trompes, etc. et de ce qu'on est parvenu insensiblement à abandonner la manière de bâtir des derniers siècles, trop difficîle par l'immensité des poids qu'il fallait transporter et d'un travail beaucoup plus lent. C'est même ce qui a donné lieu à ne plus employer la méthode des anciens, qui était de faire des colonnes et des architraves d'un seul morceau, et de préférer l'assemblage de plusieurs pierres bien plus faciles à mettre en œuvre. C'est par le secours de cette théorie que l'on est parvenu à soutenir des plates-bandes, et à donner à l'architecture ce caractère de vraisemblance et de légéreté inconnue à nos prédécesseurs. Il est vrai que les architectes gothiques ont poussé très-loin la témérité dans la coupe des pierres, n'ayant, pour ainsi dire, d'autre but dans leurs ouvrages que de s'attirer de l'admiration. Malgré nos découvertes, nous sommes devenus plus modérés ; et bien-loin de vouloir imiter leur trop grande hardiesse, nous ne nous servons de la facilité de l'art du trait que pour des cas indispensables relatifs à l'économie, ou à la sujétion qu'exige certain genre de construction : les préceptes n'enseignant pas une singularité présomptueuse, et la vraisemblance devant toujours être préférée, surtout dans les arts qui ne tendent qu'à la solidité.

On distingue ordinairement de deux espèces de pierres : l'une dure, et l'autre tendre. La première est, sans contredit, la meilleure : il arrive quelquefois que cette dernière résiste mieux à la gelée que l'autre ; mais cela n'est pas ordinaire, parce que les parties de la pierre dure ayant leurs pores plus condensés que celles de la tendre, doivent résister davantage aux injures des temps, ainsi qu'aux courants des eaux dans les édifices aquatiques. Cependant, pour bien connaître la nature de la pierre, il faut examiner pourquoi ces deux espèces sont sujettes à la gelée, qui les fend et les détruit.

Dans l'assemblage des parties qui composent la pierre, il s'y trouve des pores imperceptibles remplis d'eau et d'humidité, qui, venant à s'enfler pendant la gelée, fait effort dans ses pores, pour occuper un plus grand espace que celui où elle est resserrée ; et la pierre ne pouvant résister à cet effort, se fend et tombe par éclat. Ainsi plus la pierre est composée de parties argilleuses et grasses, plus elle doit participer d'humidité, et par conséquent être sujette à la gelée. Quelques-uns craient que la pierre ne se détruit pas seulement à la gelée, mais qu'elle se mouline (n) encore à la lune : ce qui peut arriver à de certaines espèces de pierres, dont les rayons de la lune peuvent dissoudre les parties les moins compactes. Mais il s'ensuivrait de-là que ses rayons seraient humides, et que venant à s'introduire dans les pores de la pierre, ils seraient cause de la séparation de ses parties qui tombant insensiblement en parcelles, la ferait paraitre moulinée.

Des carrières et des pierres qu'on en tire. On appelle communément carrière des lieux creusés sous terre A (fig. 26.), où la pierre prend naissance. C'est de-là qu'on tire celle dont on se sert pour bâtir, et cela par des ouvertures B en forme de puits, comme on en voit aux environs de Paris, ou de plain-pié, comme à S. Leu, Trocy, Maillet, et ailleurs ; ce qui s'appelle encore carrière découverte.

La pierre se trouve ordinairement dans la carrière disposée par banc, dont l'épaisseur change selon les lieux et la nature de la pierre. Les ouvriers qui la tirent, se nomment carriers.

Il faut avoir pour principe dans les bâtiments, de poser les pierres sur leurs lits, c'est-à-dire dans la même situation qu'elles se sont trouvé placées dans la carrière, parce que, selon cette situation, elles sont capables de résister à de plus grands fardeaux ; au lieu que posées sur un autre sens, elles sont très-sujettes à s'éclater, et n'ont pas à beaucoup près tant de force. Les bons ouvriers connaissent du premier coup-d'oeil le lit d'une pierre ; mais si l'on n'y prend garde, ils ne s'assujettissent pas toujours à la poser comme il faut.

La pierre dure supportant mieux que toute autre un poids considérable, ainsi que les mauvais temps, l'humidité, la gelée, etc. il faut prendre la précaution de les placer de préférence dans les endroits exposés à l'air, réservant celles que l'on aura reconnu moins bonnes pour les fondations et autres lieux à couvert. C'est de la première que l'on emploie le plus communément dans les grands édifices, surtout jusqu'à une certaine hauteur. La meilleure est la plus pleine, serrée, la moins coquilleuse, la moins remplie de moye (o), veine (p) ou molière (q), d'un grain fin et uni, et lorsque les éclats sont sonores et se coupent net.

La pierre dure et tendre se tire des carrières par gros quartiers que l'on débite sur l'attelier, suivant le besoin que l'on en a. Les plus petits morceaux servent de libage ou de moilon, à l'usage des murs de fondation, de refends, mitoyens, etc. on les unit les unes aux autres par le secours du mortier, fait de ciment ou de sable broyé avec de la chaux, ou bien encore avec du plâtre, selon le lieu où l'on bâtit. Il faut avoir grand soin d'en ôter tout le bouzin, qui n'étant pas encore bien consolidé avec le reste de la pierre, est sujet à se dissoudre par la pluie ou l'humidité, de manière que les pierres dures ou tendres, dont on n'a pas pris soin d'ôter cette partie défectueuse, tombent au bout de quelque temps en poussière, et leurs arêtes s'égrainent par le poids de l'édifice. D'ailleurs ce bouzin beaucoup moins compacte que le reste de la pierre, et s'abreuvant facilement des esprits de la chaux, en exige une très-grande quantité, et par conséquent beaucoup de temps pour la sécher : de plus l'humidité du mortier le dissout, et la liaison ne ressemble plus alors qu'à de la pierre tendre réduite en poussière, posée sur du mortier, ce qui ne peut faire qu'une très-mauvaise construction.

Mais comme chaque pays a ses carrières et ses différentes espèces de pierres, auxquelles on s'assujettit pour la construction des bâtiments, et que le premier soin de celui qui veut bâtir est, avant même que de projeter, de visiter exactement toutes celles des environs du lieu où il doit bâtir, d'examiner soigneusement ses bonnes et mauvaises qualités, soit en consultant les gens du pays, soit en en exposant une certaine quantité pendant quelque temps à la gelée et sur une terre humide, soit en les éprouvant encore par d'autres manières ; nous n'entreprendrons pas de faire un dénombrement exact et général de toutes les carrières dont on tire la pierre. Nous nous contenterons seulement de dire quelque chose de celles qui se trouvent en Italie, pour avoir occasion de rapporter le sentiment de Vitruve sur la qualité des pierres qu'on en tire, avant que de parler de celles dont on se sert à Paris et dans les environs.

Les carrières dont parle Vitruve, et qui sont aux environs de Rome, sont celles de Pallienne, de Fidenne, d'Albe, et autres, dont les pierres sont rouges et très-tendres. On s'en sert cependant à Rome en prenant la précaution de les tirer de la carrière en été, et de les exposer à l'air deux ans avant que de les employer, afin que, dit aussi Palladio, celles qui ont résisté aux mauvais temps sans se gâter, puissent servir aux ouvrages hors de terre, et les autres dans les fondations. Les carrières de Rora, d'Amiterne, et de Tivoli fournissent des pierres moyennement dures. Celles de Tivoli résistent fort bien à la charge et aux rigueurs des saisons, mais non au feu qui les fait éclater, pour le peu qu'il les approche ; parce qu'étant naturellement composées d'eau et de terre, ces deux éléments ne sauraient lutter contre l'air et le feu qui s'insinuent aisément dans ses porosités. Il s'en trouve plusieurs d'où l'on tire des pierres aussi dures que le caillou. D'autres encore dans la terre de Labour, d'où l'on en tire que l'on appelle tuf rouge et noir. Dans l'Ombrie, le Pisantin, et proche de Venise, on tire aussi un tuf blanc qui se coupe à la scie comme le bois. Il y a chez les Tarquiniens des carrières appelées avitiennes, dont les pierres sont rouges comme celles d'Albe, et s'amassent près du lac de Balsenne et dans le gouvernement Statonique : elles résistent très-bien à la gelée et au feu, parce qu'elles sont composées de très-peu d'air, de fer, et d'humidité,

(n) Une pierre est moulinée, lorsqu'elle s'écrase sous le pouce, et qu'elle se réduit en poussière.

(o) Moye est une partie tendre qui se trouve au milieu de la pierre, et qui suit son lit de carrière.

(p) Veine, défaut d'une pierre à l'endroit où la partie tendre se joint à la partie dure.

(q) Moliere, partie de la pierre remplie de trous ; ce qui est un défaut de propreté dans les parements extérieurs.

mais de beaucoup de terrestre ; ce qui les rend plus fermes, telles qu'il s'en voit à ce qui reste des anciens ouvrages près de la ville de Ferente où il se trouve encore de grandes figures, de petits bas-reliefs, et des ornements délicats, de roses, de feuilles d'acanthe, etc. faits de cette pierre, qui sont encore entiers malgré leur vieillesse. Les Fondeurs des environs la trouvent très-propre à faire des moules ; cependant on en emploie fort peu à Rome à cause de leur éloignement.

Des différentes pierres dures. De toutes les pierres dures, la plus belle et la plus fine est celle de liais, qui porte ordinairement depuis sept jusqu'à dix pouces de hauteur de banc (r).

Il y en a de quatre sortes. La première qu'on appelle liais franc, la seconde liais ferault, la troisième liais rose, et la quatrième franc liais de S. Leu.

La première qui se tire de quelques carrières derrière les Chartreux fauxbourg S. Jacques à Paris, s'emploie ordinairement aux revêtissements du dedans des pièces où l'on veut éviter la dépense du marbre, recevant facilement la taille de toutes sortes de membres d'architecture et de sculpture : considération pour laquelle on en fait communément des chambranles de cheminées, pavés d'anti-chambres et de salles à manger, ballustres, entrelas, appuis, tablettes, rampes, échiffres d'escaliers, etc. La seconde qui se tire des mêmes carrières, est beaucoup plus dure, et s'emploie par préférence pour des corniches, bazes, chapiteaux de colonnes, et autres ouvrages qui se font avec soin dans les façades extérieures des bâtiments de quelqu'importance. La troisième qui se tire des carrières proche S. Cloud, est plus blanche et plus pleine que les autres, et reçoit un très-beau poli. La quatrième se tire le long des côtes de la montagne près S. Leu.

La seconde pierre dure et la plus en usage dans toutes les espèces de bâtiments, est celle d'Arcueil, qui porte depuis douze jusqu'à quinze pouces de hauteur de banc, et qui se tirait autrefois des carrières d'Arcueil près Paris ; elle était très-recherchée alors, à cause des qualités qu'elle avait d'être presqu'aussi ferme dans ses joints que dans son cœur, de résister au fardeau, de s'entretenir dans l'eau, ne point craindre les injures des temps : aussi la préférait-on dans les fondements des édifices, et pour les premières assises. Mais maintenant les bancs de cette pierre ne se suivant plus comme autrefois, les Carriers se sont jetés du côté de Bagneux près d'Arcueil, et du côté de Montrouge, où ils trouvent des masses moins profondes dont les bancs se continuent plus loin. La pierre qu'on en tire est celle dont on se sert à-présent, à laquelle on donne le nom d'Arcueil. Elle se divise en haut et bas appareil : le premier porte depuis dix-huit pouces jusqu'à deux pieds et demi de hauteur de banc ; et le second depuis un pied jusqu'à dix-huit pouces. Celui-ci sert à faire des marches, seuils, appuis, tablettes, cimaises de corniches, etc. Elle a les mêmes qualités que celle d'Arcueil, mais plus remplie de moye, plus sujette à la gelée, et moins capable de résister au fardeau.

La pierre de cliquart qui se tire des mêmes carrières, est un bas appareil de six à sept pouces de hauteur de banc, plus blanche que la dernière, ressemblante au liais, et servant aussi aux mêmes usages. Elle se divise en deux espèces, l'une plus dure que l'autre : cette pierre un peu grasse est sujette à la gelée : c'est pourquoi on a soin de la tirer de la carrière, et de l'employer en été.

La pierre de bellehache se tire d'une carrière près d'Arcueil, nommée la carrière royale, et porte depuis dix-huit jusqu'à dix-neuf pouces de hauteur de banc. Elle est beaucoup moins parfaite que le liais ferault, mais de toutes les pierres la plus dure, à cause d'une grande quantité de cailloux dont elle est composée : aussi s'en sert-on fort rarement.

La pierre de souchet se tire des carrières du fauxbourg S. Jacques, et porte depuis douze pouces jusqu'à vingt un pouces de hauteur de banc. Cette pierre qui ressemble à celle d'Arcueil, est grise, trouée et poreuse. Elle n'est bonne ni dans l'eau ni sous le fardeau : aussi ne s'en sert-on que dans les bâtiments de peu d'importance. Il se tire encore une pierre de souchet des carrières du fauxbourg S. Germain, et de Vaugirard, qui porte depuis dixhuit jusqu'à vingt pouces de hauteur de banc. Elle est grise, dure, poreuse, grasse, pleine de fils, sujette à la gelée, et se moulinant à la lune. On s'en sert dans les fondements des grands édifices et aux premières assises, voussoirs, soupiraux de caves, jambages de portes, et croisées des maisons de peu d'importance.

La pierre de bonbave se tire des mêmes carrières, et se prend au-dessus de cette dernière. Elle porte depuis quinze jusqu'à vingt-quatre pouces de hauteur de banc, fort blanche, pleine et très-fine : mais elle se mouline à la lune, résiste peu au fardeau, et ne saurait subsister dans les dehors ni à l'humidité : on s'en sert pour cela dans l'intérieur des bâtiments, pour des appuis, rampes, échiffres d'escaliers, etc. on l'a quelquefois employée à découvert où elle n'a pas gelé, mais cela est fort douteux. On en tire des colonnes de deux pieds de diamètre ; la meilleure est la plus blanche, dont le lit est coquilleux, et a quelques molières.

Il se trouve encore au fauxbourg S. Jacques un bas appareil depuis six jusqu'à neuf pouces de hauteur de banc, qui n'est pas si beau que l'arcueil, mais qui sert à faire des petites marches, des appuis, des tablettes. etc.

Après la pierre d'Arcueil, celle de S. Cloud est la meilleure de toutes. Elle porte de hauteur de banc depuis dix-huit pouces jusqu'à deux pieds, et se tire des carrières de S. Cloud près Paris. Elle est un peu coquilleuse, ayant quelques molières ; mais elle est blanche, bonne dans l'eau, résiste au fardeau, et se délite facilement. Elle sert aux façades des bâtiments, et se pose sur celle d'Arcueil. On en tire des colonnes d'une pièce, de deux pieds de diamètre ; on en fait aussi des bassins et des auges.

La pierre de Meudon se tire des carrières de ce nom, et porte depuis quatorze jusqu'à dix-huit pouces de hauteur de banc. Il y en a de deux espèces. La première qu'on appelle pierre de Meudon, a les mêmes qualités que celles d'Arcueil, mais pleine de trous, et incapable de résister aux mauvais temps. On s'en sert pour des premières assises, des marches, tablettes, etc. Il s'en trouve des morceaux d'une grandeur extraordinaire. Les deux cimaises des corniches rampantes du fronton du Louvre sont de cette pierre, chacune d'un seul morceau. La seconde qu'on appelle rustique de Meudon, est plus dure, rougeâtre et coquilleuse, et n'est propre qu'aux libages et garnis des fondations de piles de ponts, quais et angles de bâtiments.

La pierre de S. Nom, qui porte depuis dix-huit jusqu'à vingt-deux pouces de hauteur de banc, se tire au bout du parc de Versailles, et est presque de même qualité que celle d'Arcueil, mais grise et coquilleuse : on s'en sert pour les premières assises.

La pierre de la chaussée, qui se tire des carrières près Bougival, à côté de S. Germain en Laye, et qui porte depuis quinze jusqu'à vingt pouces de hauteur de banc, approche beaucoup de celle de

(r) La hauteur d'un banc est l'épaisseur de la pierre dans la carrière ; il y en a plusieurs dans chacune.

liais, et en a le même grain. Mais il est nécessaire de moyer cette pierre de quatre pouces d'épaisseur par-dessus, à cause de l'inégalité de sa dureté : ce qui la réduit à quinze ou seize pouces, nette et taillée.

La pierre de montesson se tire des carrières proche Nanterre, et porte neuf à dix pouces de hauteur de banc. Cette pierre est fort blanche, et d'un très-beau grain. On en fait des vases, balustres, entrelas, et autres ouvrages des plus délicats.

La pierre de Fécamp se tire des carrières de la vallée de ce nom, et porte depuis quinze jusqu'à dix-huit pouces de hauteur de banc. Cette pierre qui est très-dure, se fend et se feuillette à la gelée, lorsqu'elle n'a pas encore jeté toute son eau de carrière. C'est pourquoi on ne l'emploie que depuis le mois de Mars jusqu'au mois de Septembre, après avoir longtemps séché sur la carrière : celle que l'on tirait autrefois était beaucoup meilleure.

La pierre dure de saint-Leu se tire sur les côtes de la montagne d'Arcueil.

La pierre de lambourde, ou seulement la lambourde, se tire près d'Arcueil, et porte depuis dixhuit pouces jusqu'à cinq pieds de hauteur de banc. Cette pierre se délite (s), parce qu'on ne l'emploie pas de cette hauteur. La meilleure est la plus blanche, et celle qui résiste au fardeau autant que le Saint-Leu.

On tire encore des carrières du fauxbourg saint Jacques et de celles de Bagneux, de la lambourde depuis dix-huit pouces jusqu'à deux pieds de hauteur de banc. Il y en a de deux espèces : l'une est graveleuse et se mouline à la lune ; l'autre est verte, se feuillette, et ne peut résister à la gelée.

La pierre de Saint-Maur qui se tire des carrières du village de ce nom, est fort dure, résiste très-bien au fardeau et aux injures des temps. Mais le banc de cette pierre est fort inégal, et les quartiers ne sont pas si grands que ceux d'Arcueil : cependant on en a tiré autrefois beaucoup, et le château en est bâti.

La pierre de Vitry qui se tire des carrières de ce nom, est de même espèce.

La pierre de Passy dont on tirait autrefois beaucoup des carrières de ce nom, est fort inégale en qualité et en hauteur de banc. Ces pierres sont beaucoup plus propres à faire du moilon et des libages que de la pierre de taille.

La pierre que l'on tire des carrières du fauxbourg Saint Marceau, n'est pas si bonne que celle des carrières de Vaugirard.

Toutes les pierres dont nous venons de parler se vendent au pié-cube, depuis 10 sols jusqu'à 50, quelquefois 3 livres ; et augmentent ou diminuent de prix, selon la quantité des édifices que l'on bâtit.

La pierre de Senlis se tire des carrières de S. Nicolas, près Senlis, à dix lieues de Paris, et porte depuis douze jusqu'à seize pouces de hauteur de banc ; cette pierre est aussi appelée liais. Elle est très-blanche, dure et pleine, très-propre aux plus beaux ouvrages d'Architecture et de Sculpture. Elle arrive à Paris par la rivière d'Oise, qui se décharge dans la Seine.

La pierre de Vernon à douze lieues de Paris, en Normandie, qui porte depuis deux pieds jusqu'à trois pieds de hauteur de banc, est aussi dure et aussi blanche que celle de S. Cloud. Elle est un peu difficîle à tailler, à cause des cailloux dont elle est composée ; on en fait cependant plusieurs usages, mais principalement pour des figures.

La pierre de Tonnerre à trente lieues de Paris, en Champagne, qui porte depuis seize jusqu'à dix-huit pouces de hauteur de banc, est plus tendre, plus blanche, et aussi pleine que le liais ; on ne s'en sert à cause de sa cherté, que pour des vases, termes, figures, colonnes, retables d'autels, tombeaux et autres ouvrages de cette espèce. Toute la fontaine de Grenelle, ainsi que les ornements, les statues du chœur de S. Sulpice, et beaucoup d'autres ouvrages de cette nature, sont faits de cette pierre.

La pierre de meulière ainsi appelée, parce qu'elle est de même espèce à peu près, que celles dont on fait des meules de moulins, est une pierre grise, fort dure et poreuse, à laquelle le mortier s'attache beaucoup mieux qu'à toutes autres pierres pleines, étant composée d'un grand nombre de cavités. C'est de toutes les maçonneries la meilleure que l'on puisse jamais faire, surtout lorsque le mortier est bon, et qu'on lui donne le temps nécessaire pour sécher, à cause de la grande quantité qui entre dans les pores de cette pierre : raison pour laquelle les murs qui en sont faits sont sujets à tasser beaucoup plus que d'autres. On s'en sert aux environs de Paris, comme à Versailles, et ailleurs.

La pierre fusilière est une pierre dure et seche, qui tient de la nature du caillou : une partie du pont Notre-Dame en est bâti. Il y en a d'autre qui est grise ; d'autre encore plus petite que l'on nomme pierre à fusil, elle est noire, et sert à paver les terrasses et les bassins de fontaines ; on s'en sert en Normandie pour la construction des bâtiments.

Le grais est une espèce de pierre ou roche qui se trouve en beaucoup d'endroits, et qui n'ayant point de lit, se débite sur tous sens et par carreaux, de telle grandeur et grosseur que l'ouvrage le demande. Mais les plus ordinaires sont de deux pieds de long, sur un pied de hauteur et d'épaisseur. Il y en a de deux espèces ; l'une tendre, et l'autre dure. La première sert à la construction des bâtiments, et surtout des ouvrages rustiques, comme cascades, grottes, fontaines, réservoirs, aqueducs, etc. tel qu'il s'en voit à Vaux-le-vicomte et ailleurs. Le plus beau et le meilleur est le plus blanc, sans fil, d'une dureté et d'une couleur égale. Quoiqu'il soit d'un grand poids, et que les membres d'architecture et de sculpture s'y taillent difficilement, malgré les ouvrages que l'on en voit, qui sont faits avec beaucoup d'adresse ; cependant la nécessité contraint quelquefois de s'en servir pour la construction des grands édifices, comme à Fontainebleau, et fort loin aux environs ; ses parements doivent être piqués, ne pouvant être lissés proprement, qu'avec beaucoup de temps.

Le grais dans son principe, étant composé de grains de sable unis ensemble et attachés successivement les uns aux autres, pour se former par la suite des temps un bloc ; il est évident que sa constitution aride exige, lors de la construction, un mortier composé de chaux et de ciment, et non de sable ; parce qu'alors les différentes parties anguleuses du ciment, s'insinuant dans le grais avec une forte adhérence, unissent si bien par le secours de la chaux, toutes les parties de ce fossile, qu'ils ne font pour ainsi dire qu'un tout : ce qui rend cette construction indissoluble, et très-capable de résister aux injures des temps. Le pont de Ponts-sur-Yonne en est une preuve ; les arches ont soixante-douze pieds de largeur, l'arc est surbaissé, et les voussoirs de plus de quatre pieds de long chacun, ont été enduits de chaux et de ciment, et non de sable : il faut cependant avoir soin de former des cavités en zigzag dans les lits de cette pierre, afin que le ciment puisse y entrer en plus grande quantité, et n'être pas sujet à se sécher trop promptement par

(s) Déliter une pierre, c'est la moyer ou la fendre par sa moye, ou par des parties tendres qui suivent le lit de la pierre.

la nature du grais, qui s'abreuve volontiers des esprits de la chaux ; parce que le ciment se trouvant alors dépourvu de cet agent, n'aurait pas seul le pouvoir de s'accrocher et de s'incorporer dans le grais, qui a besoin de tous ces secours, pour faire une liaison solide.

Une des causes principales de la dureté du grais, vient de ce qu'il se trouve presque toujours à découvert, et qu'alors l'air le durcit extrêmement ; ce qui doit nous instruire qu'en général, toutes les pierres qui se trouvent dans la terre sans beaucoup creuser, sont plus propres aux bâtiments que celles que l'on tire du fond des carrières ; c'est à quoi les anciens apportaient beaucoup d'attention : car pour rendre leurs édifices d'une plus longue durée, ils ne se servaient que du premier banc des carrières, précautions que nous ne pouvons prendre en France, la plupart de nos carrières étant presque usées dans leur superficie.

Il est bon d'observer que la taille du grais est fort dangereuse aux ouvriers novices, par la subtilité de là vapeur qui en sort, et qu'un ouvrier instruit évite, en travaillant en plein air et à contrevent. Cette vapeur est si subtile, qu'elle traverse les pores du verre ; expérience faite, à ce qu'on dit, avec une bouteille remplie d'eau, et bien bouchée, placée près de l'ouvrage d'un tailleur de grais, dont le fond s'est trouvé quelques jours après, couvert d'une poussière très-fine.

Il faut encore prendre garde lorsque l'on pose des dalles, seuils, canivaux et autres ouvrages en grais de cette espèce, de les bien caler et garnir par-dessous pour les empêcher de se gauchir ; car on ne pourrait y remédier qu'en les retaillant.

Il y a plusieurs raisons qui empêchent d'employer le grais à Paris ; la première est, que la pierre étant assez abondante, on le relegue pour en faire du pavé. Le seconde est, que sa liaison avec le mortier n'est pas si bonne, et ne dure pas si longtemps que celle de la pierre, beaucoup moins encore avec le plâtre. La troisième est, que cette espèce de pierre couterait trop, tant pour la matière, que pour la main-d'œuvre.

La seconde espèce de grais qui est la plus dure, ne sert qu'à faire du pavé, et pour cet effet se taille de trois différentes grandeurs. La première, de huit à neuf pouces cubes, sert à paver les rues, places publiques, grands chemins, etc. et se pose à sec sur du sable de rivière. La seconde, de six à sept pouces cubes, sert à paver les cours, basses-cours, perrons, trotoirs, etc. et se pose aussi à sec sur du sable de rivière, comme le premier, ou avec du mortier de chaux et de ciment. La troisième, de quatre à cinq pouces cubes, sert à paver les écuries, cuisines, lavoirs, communs, etc. et se pose avec du mortier de chaux et ciment.

La pierre de Caèn, qui se tire des carrières de ce nom, en Normandie, et qui tient de l'ardoise, est fort noire, dure, et reçoit très-bien le poli ; on en fait des compartiments de pavé dans les vestibules, salles à manger, salons, etc.

Toutes ces espèces de pavés se paient à la taise superficielle.

Il se trouve dans la province d'Anjou, aux environs de la ville d'Angers, beaucoup de carrières très-abondantes en pierre noire et assez dure, dont on fait maintenant de l'ardoise pour les couvertures des bâtiments. Les anciens ne connaissant pas l'usage qu'on en pouvait faire, s'en servaient dans la construction des bâtiments, tel qu'il s'en voit encore dans la plupart de ceux de cette ville, qui sont faits de cette pierre. On s'en sert quelquefois dans les compartiments de pavé, en place de celle de Caèn.

Des différentes pierres tendres. Les pierres tendres ont l'avantage de se tailler plus facilement que les autres, et de se durcir à l'air. Lorsqu'elles ne sont pas bien choisies, cette dureté ne se trouve qu'aux parements extérieurs qui se forment en croute, et l'intérieur se mouline : la nature de ces pierres doit faire éviter de les employer dans des lieux humides ; c'est pourquoi on s'en sert dans les étages supérieurs, autant pour diminuer le poids des pierres plus dures et plus serrées, que pour les décharger d'un fardeau considérable qu'elles sont incapables de soutenir, comme on vient de faire au second ordre du portail de S. Sulpice, et au troisième de l'intérieur du Louvre.

La pierre de Saint-Leu qui se tire des carrières, près Saint-Leu-sur-Oise, et qui porte depuis deux, jusqu'à quatre pieds de hauteur de banc, se divise en plusieurs espèces. La première qu'on appele, pierre de Saint-Leu, et qui se tire d'une carrière de ce nom, est tendre, douce, et d'une blancheur tirant un peu sur le jaune. La seconde qu'on appelle de Maillet, qui se tire d'une carrière appelée ainsi, est plus ferme, plus pleine et plus blanche, et ne se délite point : elle est très-propre aux ornements de sculpture et à la décoration des façades. La troisième qu'on appelle de Trocy, est de même espèce que cette dernière ; mais de toutes les pierres, celle dont le lit est le plus difficîle à trouver ; on ne le découvre que par des petits trous. La quatrième s'appelle pierre de Vergelée : il y en a de trois sortes. La première qui se tire d'un des bancs des carrières de Saint-Leu, est fort dure, rustique, et remplie de petits trous. Elle résiste très-bien au fardeau, et est fort propre aux bâtiments aquatiques ; on s'en sert pour faire des voutes de ponts, de caves, d'écuries et autres lieux humides. La seconde sorte de vergelée qui est beaucoup meilleure, se tire des carrières de Villiers, près Saint-Leu. La troisième qui se prend à Carriere-sous-le-bois, est plus tendre, plus grise et plus remplie de veines que le Saint-Leu, et ne saurait résister au fardeau.

La pierre de tuf, du latin tophus, pierre rustique, tendre et trouée, est une pierre pleine de trous, à-peu-près semblable à celle de meulière, mais beaucoup plus tendre. On s'en sert en quelques endroits en France et en Italie, pour la construction des bâtiments.

La pierre de craye est une pierre très-blanche et fort tendre, qui porte depuis huit pouces jusqu'à quinze pouces de hauteur de banc, avec laquelle on bâtit en Champagne, et dans une partie de la Flandres. On s'en sert encore pour tracer au cordeau, et pour dessiner.

Il se trouve encore à Belleville, Montmartre, et dans plusieurs autres endroits, aux environs de Paris, des carrières qui fournissent des pierres que l'on nomme pierres à plâtre, et qui ne sont pas bonnes à autre chose. On en emploie quelquefois hors de Paris, pour la construction des murs de clôture, baraques, cabanes, et autres ouvrages de cette espèce. Mais il est défendu sous de sévères peines aux entrepreneurs, et même aux particuliers, d'en employer à Paris, cette pierre étant d'une très-mauvaise qualité, se moulinant et se pourrissant à l'humidité.

De la pierre selon ses qualités. Les qualités de la pierre dure ou tendre, sont d'être vive, fière, franche, pleine, trouée, poreuse, choqueuse, gelisse, verte ou de couleur.

On appelle pierre vive celle qui se durcit autant dans la carrière que dehors, comme les marbres de liais, etc.

Pierre fière, celle qui est difficîle à tailler, à cause de sa grande sécheresse, et qui résiste au ciseau, comme la belle hache, le lais ferault, et la plupart des pierres dures.

Pierre franche, celle qui est la plus parfaite que l'on puisse tirer de la carrière, et qui ne tient ni de la dureté du ciel de la carrière, ni de la qualité de celles qui sont dans le fond.

Pierre pleine, toute pierre dure qui n'a ni cailloux, ni coquillages, ni trous, ni moye, ni molières, comme sont les plus beaux liais, la pierre de tonnerre, etc.

Pierre entière, celle qui n'est ni cassée ni fêlée, dans laquelle il ne se trouve ni fil, ni veine courante ou traversante ; on la connait facilement par le son qu'elle rend en la frappant avec le marteau.

Pierre trouée, poreuse, ou choqueuse, celle qui étant taillée ou remplie de trous dans ses parements, tel que le rustic de Meudon, le tuf, la meulière, etc.

Pierre gelisse ou verte, celle qui est nouvellement tirée de la carrière, et qui ne s'est pas encore dépouillée de son humidité naturelle.

Pierre de couleur, celle qui tirant sur quelques couleurs, cause une variété quelquefois agréable dans les bâtiments.

De la pierre selon ses défauts. Il n'y a point de pierre qui n'ait des défauts capables de la faire rebuter, soit par rapport à elle-même, soit par la négligence ou mal-façon des ouvriers qui la mettent en œuvre, c'est pourquoi il faut éviter d'employer celles que l'on appelle ainsi.

Des défauts de la pierre par rapport à elle-même. Pierre de ciel, celle que l'on tire du premier banc des carrières ; elle est le plus souvent défectueuse ou composée de parties très-tendres et très-dures indifféremment, selon le lieu de la carrière où elle s'est trouvée.

Pierre coquilleuse ou coquillière, celle dont les parements taillés sont remplis de trous ou de coquillages, comme la pierre S. Nom, à Versailles.

Pierre de soupré, celle du fond de la carrière de S. Leu, qui est trouée, poreuse, et dont on ne peut se servir à cause de ses mauvaises qualités.

Pierre de souchet, en quelques endroits, celle du fond de la carrière, qui n'étant pas formée plus que le bouzin, est de nulle valeur.

Pierre humide, celle qui n'ayant pas encore eu le temps de sécher, est sujette à se feuilleter ou à se geler.

Pierre grasse, celle qui étant humide, est par conséquent sujette à la gelée, comme la pierre de cliquart.

Pierre feuilletée, celle qui étant exposée à la gelée, se délite par feuillet, et tombe par écaille, comme la lambourde.

Pierre délitée, celle qui après s'être fendue par un fil de son lit, ne peut être taillée sans déchet, et ne peut servir après cela que pour des arrases.

Pierre moulinée, celle qui est graveleuse, et s'égraine à l'humidité, comme la lambourde qui a particulièrement ce défaut.

Pierre félée, celle qui se trouve cassée par une veine ou un fil qui court ou qui traverse.

Pierre moyée, celle dont le lit n'étant pas également dur, dont on ôte la moye et le tendre, qui diminue son épaisseur, ce qui arrive souvent à la pierre de la chaussée.

Des défauts de la pierre, par rapport à la main-d'œuvre. On appelle pierre gauche, celle qui au sortir de la main de l'ouvrier, n'a pas ses parements opposés parallèles, lorsqu'ils doivent l'être suivant l'épure (t), ou dont les surfaces ne se bornoyent point, et qu'on ne saurait retailler sans déchet.

Pierre coupée, celle qui ayant été mal taillée, et par conséquent gâtée, ne peut servir pour l'endroit où elle avait été destinée.

Pierre en délit, ou délit en joint, celle qui dans un cours d'assises, n'est pas posée sur son lit de la même manière qu'elle a été trouvée dans la carrière, mais au contraire sur un de ses parements. On distingue pierre en délit de délit en joint, en ce que l'un est lorsque la pierre étant posée, le parement de lit fait parement de face, et l'autre lorsque ce même parement de lit fait parement de joint.

De la pierre selon ses façons. On entend par façons la première forme que reçoit la pierre, lorsqu'elle sort de la carrière pour arriver au chantier, ainsi que celle qu'on lui donne par le secours de l'appareil, selon la place qu'elle doit occuper dans le bâtiment ; c'est pourquoi on appele.

Pierre au binard, celle qui est en un si gros volume, et d'un si grand poids, qu'elle ne peut être transportée sur l'attelier, par les charrais ordinaires, et qu'on est obligé pour cet effet de transporter sur un binard, espèce de chariot tiré par plusieurs chevaux attelés deux à deux, ainsi qu'on l'a pratiqué au Louvre, pour des pierres de S. Leu, qui pesaient depuis douze jusqu'à vingt-deux et vingt-trois milliers ; dont on a fait une partie des frontons.

Pierre d'échantillon, celle qui est assujettie à une mesure envoyée par l'appareilleur aux carrières, et à laquelle le carrier est obligé de se conformer avant que de la livrer à l'entrepreneur ; au lieu que toutes les autres sans aucune mesure constatée, se livrent à la voie, et ont un prix courant.

Pierre en debord, celle que les carrières envaient à l'attelier, sans être commandée.

Pierre velue, celle qui est brute, telle qu'on l'a amenée de sa carrière au chantier, et à laquelle on n'a point encore travaillé.

Pierre bien faite, celle où il se trouve fort peu de déchet en l'équarissant.

Pierre ébouzinée, celle dont on a ôté tout le tendre et le bouzin.

Pierre tranchée, celle où l'on a fait une tranchée avec le marteau, fig. 89. dans toute sa hauteur, à dessein d'en couper.

Pierre débitée, celle qui est sciée. La pierre dure et la pierre tendre ne se débitent point de la même manière. L'une se débite à la scie sans dent, fig. 143. avec de l'eau et du grais comme le liais, la pierre d'Arcueil, etc. et l'autre à la scie à dent, fig. 145. comme le S. Leu, le tuf, la craie, etc.

Pierre de haut et bas appareil, celle qui porte plus ou moins de hauteur de banc, après avoir été atteinte jusqu'au vif.

Pierre en chantier, celle qui se trouve callée par le tailleur de pierre, et disposée pour être taillée.

Pierre esmillée, celle qui est équarrie et taillée grossièrement avec la pointe du marteau, pour être employée dans les fondations, gros murs, etc. ainsi qu'on l'a pratiqué aux cinq premières assises des fondements de la nouvelle église de Sainte Génevieve, et à ceux des bâtiments de la place de Louis XV.

Pierre hachée, celle dont les parements sont dressés avec la hache A du marteau bretelé fig. 93. pour être ensuite layée ou rustiquée.

Pierre layée, celle dont les parements sont travaillés au marteau bretelé, fig. 91.

Pierre rustiquée, celle qui ayant été équarrie et hachée, est piquée grossièrement avec la pointe du marteau, fig. 89.

Pierre piquée, celle dont les parements sont piqués avec la pointe du marteau, fig. 91.

Pierre ragrée au fer, ou riflée, celle qui a été passée au riflard, fig. 114 et 115.

(t) Une épure est un dessein ou développement géométrique des lignes droites et courbes des voutes.

Pierre traversée, celle qui après avoir été bretelée, les trants des bretelures se croisent.

Pierre polie, celle qui étant dure ; a reçu le poli au grais, en sorte qu'il ne parait plus aucunes marques de l'outil avec lequel on l'a travaillée.

Pierre taillée, celle qui ayant été coupée, est taillée de nouveau avec déchet : on appelle encore de ce nom celle qui provenant d'une démolition, a été taillée une seconde fais, pour être derechef mise en œuvre.

Pierre faite, celle qui est entièrement taillée, et prête à être enlevée, pour être mise en place par le poseur.

Pierre nette, celle qui est équarrie et atteinte jusqu'au vif.

Pierre retournée, celle dont les parements opposés sont d'équerre et parallèles entr'eux.

Pierre louvée, celle qui a un trou méplat pour recevoir la louve, fig. 163.

Pierre d'encoignure, celle qui ayant deux parements d'équerre l'un à l'autre se trouve placée dans l'angle de quelques avants ou arrières corps.

Pierre parpeigne, de parpein, ou faisant parpein, celle qui traverse l'épaisseur du mur, et fait parement des deux côtés ; on l'appelle encore pamieresse.

Pierre fusible, celle qui change de nature, et devient transparente par le moyen du feu.

Pierre statuaire, celle qui étant d'échantillon, est propre et destinée pour faire une statue.

Pierre fichée, celle dont l'intérieur du joint est rempli de mortier clair ou de coulis.

Pierres jointoyées, celles dont l'extérieur des joints est bouché, et ragréé de mortier serré, ou de plâtre.

Pierres feintes, celles qui pour faire l'ornement d'un mur de face, ou de terrasse, sont séparées et comparties en manière de bossage en liaison, soit en relief ou seulement marquées sur le mur par les enduits ou crepis.

Pierres à bossages, ou de refend, celles qui étant posées, représentent la hauteur égale des assises, dont les joints sont refendus de différentes manières.

Pierres artificielles, toutes espèces de briques, tuiles, carreaux, etc. pétries et moulées, cuites ou crues.

De la pierre selon ses usages. On appelle première pierre, celle qui avant que d'élever un mur de fondation d'un édifice, est destinée à renfermer dans une cavité d'une certaine profondeur, quelques médailles d'or ou d'argent, frappées relativement à la destination du monument, et une table de bronze, sur laquelle sont gravées les armes de celui par les ordres duquel on construit l'édifice. Cette cérémonie qui se fait avec plus ou moins de magnificence, selon la dignité de la personne, ne s'observe cependant que dans les édifices royaux et publics, et non dans les bâtiments particuliers. Cet usage existait du temps des Grecs, et c'est par ce moyen qu'on a pu apprendre les époques de l'édification de leurs monuments, qui sans cette précaution serait tombée dans l'oubli, par la destruction de leurs bâtiments, dans les différentes révolutions qui sont survenues.

Dernière pierre, celle qui se place sur l'une des faces d'un édifice, et sur laquelle on grave des inscriptions, qui apprennent à la postérité le motif de son édification, ainsi qu'on l'a pratiqué aux piédestaux des places Royales, des Victoires, de Vendôme à Paris, et aux fontaines publiques, portes S. Martin, saint Denis, saint Antoine, etc.

Pierre percée, celle qui est faite en dale (u), et qui se pose sur le pavé d'une cour, remise ou écurie, ou qui s'encastre dans un châssis aussi de pierre, soit pour donner de l'air ou du jour à une cave, ou sur un puisard pour donner passage aux eaux pluviales d'une ou de plusieurs cours.

Pierre à châssis, celle qui a une couverture circulaire, carrée, ou rectangulaire, de quelque grandeur que ce sait, avec feuillure ou sans feuillure, pour recevoir une grille de fer maillée ou non maillée, percée ou non percée, et servir de fermeture à un regard, fosse d'aisance, etc.

Pierre à évier, du latin emissarium, celle qui est creuse, et que l'on place à rez-de-chaussée, ou à hauteur d'appui, dans un lavoir ou une cuisine, pour faire écouler les eaux dans les dehors. On appelle encore de ce nom une espèce de canal long et était, qui sert d'égoût dans une cour ou allée de maison.

Pierre à laver, celle qui forme une espèce d'auge plate, et qui sert dans une cuisine pour laver la vaisselle.