(Géographie) voilà cette ville si célèbre de l'ancienne Grèce, au Péloponnèse, située sur la rive droite ou occidentale de l'Eurotas. C'est dans cette ville, dit Terpandre, que règne la valeur, mère de la victoire, la musique mâle qui l'inspire, et la justice qui soutient la gloire de ses armes. Quoiqu'elle fût quatre fois moins grande qu'Athènes, elle l'égalait en puissance, et la surpassait en vertu ; elle demeura six cent ans sans murailles, et se crut assez fortifiée par le courage de ses habitants. On la nomma d'abord Sparte, et ensuite Lacédémone. Homère distingue ces deux noms : par Lacédémone, il entend la Laconie ; et par Sparte, il entend la capitale de ce pays-là. Voyez donc SPARTE, où nous entrerons dans les détails.

Nous marquerons l'état présent de cette ville au mot, MISITRA, qui est le nom moderne, et nous aurons peut-être bien des choses à y rapporter.

Consultez, si vous voulez, sur l'ancien état du pays le mot LACONIE, et sur son état actuel, le mot MAINA (Brazo di.).

Enfin, pour ce qui regarde la république de Lacédémone, son gouvernement, ses lais, le caractère, le génie, les mœurs et le mérite de ses citoyens, on verra dans l'article suivant, combien nous en sommes admirateurs. (D.J.)

LACEDEMONE, république de, (Histoire de Grèce) république merveilleuse, qui fut l'effroi des Perses, la vénération des Grecs, et pour dire quelque chose de plus, devint l'admiration de la posterité, qui portera sa gloire dans le monde, aussi loin et aussi longtemps que pourra s'étendre l'amour des grandes et belles choses.

Il semble que la nature n'ait jamais produit des hommes qu'à Lacédémone. Par tout le reste de l'univers, le secours des sciences ou des lumières de la religion, ont contribué à discerner l'homme de la bête. A Lacédémone on apportait en naissant, si l'on peut parler ainsi, des semences de l'exacte droiture et de la véritable intrépidité. On venait au monde avec un caractère de philosophe et de citoyen, et le seul air natal y faisait des sages et des braves. C'est-là que, par une morale purement naturelle, on voyait des hommes assujettis à la raison, qui, par leur propre choix, se rangeaient sous une austère discipline, et qui soumettant les autres peuples à la force des armes, se soumettaient eux-mêmes à la vertu : un seul Lycurgue leur en traça le chemin, et les Spartiates y marchèrent sans s'égarer pendant sept ou huit cent ans : aussi je déclare avec Procope, que je suis tout lacédémonien. Lycurgue me tient lieu de toutes choses ; plus de Solon ni d'Athènes.

Lycurgue était de la race des Héraclides ; l'on sait assez précisément le temps où il fleurissait, s'il est sur, comme le prétend Aristote, qu'une inscription gravée sur une planche de cuivre à Olympie, marquait qu'il avait été contemporain d'Iphitus et qu'il avait contribué à la surséance d'armes qui s'observait durant la fête des jeux olympiques. Les Lacédémoniens vivaient encore alors comme des peuples barbares ; Lycurgue entreprit de les policer, de les éclairer et de leur donner un éclat durable.

Après la mort de son frère Polydecte, roi de Lacédémone, il refusa la couronne que lui offrait la veuve, qui s'engageait de se faire avorter de l'enfant dont elle était grosse, pourvu qu'il voulut l'épouser. Pensant bien différemment que sa belle-sœur, il la conjura de conserver son enfant, qui fut Léobotés ou Labotés ; &, selon Plutarque Charilaus ; il le prit sous sa tutele, et lui remit la couronne quand il eut atteint l'âge de majorité.

Mais dès le commencement de sa régence il exécuta le projet qu'il avait formé, de changer toute la face du gouvernement de Lacédémone, dans la police, la guerre, les finances, la religion et l'éducation ; dans la possession des biens, dans les magistrats, dans les particuliers, en un mot, dans les personnes des deux sexes de tout âge et de toute condition. J'ébaucherai le plus soigneusement que je pourrai ces choses admirables en elles-mêmes et dans leurs suites, et j'emprunterai quelquefois des traits d'ouvrages trop connus pour avoir besoin d'en nommer les auteurs.

Le premier soin de Licurgue, et le plus important, fut d'établir un sénat de 28 membres, qui, joints aux deux rais, composaient un conseil de 30 personnes, entre les mains desquels fut déposée la puissance de la mort et de la vie, de l'ignominie et de la gloire des citoyens. On nomma gérontes les 28 sénateurs de Lacédémone ; et Platon dit qu'ils étaient les modérateurs du peuple et de l'autorité royale, tenant l'équilibre entre les uns et les autres, ainsi qu'entre les deux rais, dont l'autorité était égale. Voyez GERONTE.

Lycurgue, après avoir formé le sénat des personnes les plus capables d'occuper ce poste, et les plus initiées dans la connaissance de ses secrets, ordonna que les places qui viendraient à vaquer fussent remplies d'abord après la mort, et que pour cet effet le peuple élirait, à la pluralité des suffrages, les plus gens de bien de ceux de Sparte qui auraient atteint 60 ans.

Plutarque vous détaillera la manière dont se faisait l'élection. Je dirai seulement qu'on couronnait sur le champ le nouveau sénateur d'un chapeau de fleurs, et qu'il se rendait dans les temples, suivi d'une foule de peuple, pour remercier les dieux. A son retour ses parents lui présentaient une collation, en lui disant : la ville t'honore de ce festin. Ensuite il allait souper dans la salle des repas publics, dont nous parlerons, et on lui donnait ce jour-là deux portions. Après le repas il en remettait une à la parente qu'il estimait davantage, et lui disait, je vous offre le prix de l'honneur que je viens de recevoir. Alors toutes les parentes et amies la reconduisaient chez elle au milieu des acclamations, des vœux et des bénédictions.

Le peuple tenait ses assemblées générales et particulières dans un lieu nud, où il n'y avait ni statues, ni tableaux, ni lambris, pour que rien ne détournât son attention des sujets qu'il devait traiter. Tous les habitants de la Laconie assistaient aux assemblées générales, et les seuls citoyens de Sparte composaient les assemblées particulières. Le droit de publier les assemblées et d'y proposer les matières, n'appartenait qu'aux rois et aux gérontes : les éphores l'usurpèrent ensuite.

On y délibérait de la paix, de la guerre, des alliances, des grandes affaires de l'état, et de l'élection des magistrats. Après les propositions faites, ceux de l'assemblée qui tenaient une opinion, se rangeaient d'un côté, et ceux de l'opinion contraire se rangeaient de l'autre ; ainsi le grand nombre étant connu, décidait la contestation.

Le peuple se divisait en tribus ou lignées ; les principales étaient celles des Héraclides et des Pitanates, dont sortit Ménélas, et celle des Egides, différente de la tribu de ce nom à Athènes.

Les rois des Lacédémoniens s'appelaient archagètes, d'un nom différent de celui que prenaient les autres rois de la Grèce, comme pour montrer qu'ils n'étaient que les premiers magistrats à vie de la république, semblables aux deux consuls de Rome. Ils étaient les généraux des armées pendant la guerre ; présidaient aux assemblées, aux sacrifices publics pendant la paix ; pouvaient proposer tout ce qu'ils croyaient avantageux à l'état, et avaient la liberté de dissoudre les assemblées qu'ils avaient convoquées, mais non pas de rien conclure sans le consentement de la nation ; enfin il ne leur était pas permis d'épouser une femme étrangère. Xénophon vous instruira de leurs autres prérogatives ; Hérodote et Pausanias vous donneront la liste de leur succession : c'est assez pour moi d'observer, que dans la forme du gouvernement, Lycurgue se proposa de fondre les trois pouvoirs en un seul, pour qu'ils se servissent l'un à l'autre de balance et de contrepoids ; et l'évenement justifia la sublimité de cette idée.

Ce grand homme ne procéda point aux autres changements qu'il méditait, par une marche insensible et lente. Echauffé de la passion de la vertu, et voulant faire de sa patrie une république de héros, il profita du premier instant de ferveur de ses concitoyens à s'y prêter, pour leur inspirer, par des oracles et par son génie, les mêmes vues dont il était enflammé. Il sentit " que les passions sont semblables aux volcans, dont l'éruption soudaine change tout-à-coup le lit d'un fleuve, que l'art ne pourrait détourner qu'en lui creusant un nouveau lit. Il mit donc en usage des passions fortes pour produire une révolution subite, et porter dans le cœur du peuple l'enthousiasme, &, si l'on peut le dire, la fièvre de la vertu ". C'est ainsi qu'il réussit dans son plan de législation, le plus hardi, le plus beau et le mieux lié qui ait jamais été conçu par aucun mortel.

Après avoir fondu ensemble les trois pouvoirs du gouvernement, afin que l'un ne put pas empiéter sur l'autre, il brisa tous les liens de la parenté, en déclarant tous les citoyens de Lacédémone enfants nés de l'état. C'est, dit un beau génie de ce siècle, l'unique moyen d'étouffer les vices, qu'autorise une apparence de vertu, et d'empêcher la subdivision d'un peuple en une infinité de familles ou de petites sociétés, dont les intérêts, presque toujours opposés à l'intérêt public, éteindraient à la fin dans les âmes toute espèce d'amour de la patrie.

Pour détourner encore ce malheur, et créer une vraie république, Lycurgue mit en commun toutes les terres du pays, et les divisa en 39 mille portions égales, qu'il distribua comme à des frères républicains qui feraient leur partage.

Il voulut que les deux sexes eussent leurs sacrifices réunis, et joignissent ensemble leurs vœux et leurs offrandes à chaque solennité religieuse. Il se persuada par cet institut, que les premiers nœuds de l'amitié et de l'union des esprits seraient les heureux augures de la fidélité des mariages.

Il bannit des funérailles toutes superstitions ; ordonnant qu'on ne mit rien dans la bière avec le cadavre, et qu'on n'ornât les cercueils que de simples feuilles d'olivier. Mais comme les prétentions de la vanité sont sans bornes, il défendit d'écrire le nom du défunt sur son tombeau, hormis qu'il n'eut été tué les armes à la main, ou que ce ne fût une prêtresse de la religion.

Il permit d'enterrer les morts autour des temples, et dans les temples mêmes, pour accoutumer les jeunes gens à voir souvent ce spectacle, et leur apprendre qu'on n'était point impur ni souillé en passant par dessus des ossements et des sépulchres.

Il abrégea la durée des deuils, et la régla à onze jours, ne voulant laisser dans les actions de la vie rien d'inutîle et d'aiseux.

Se proposant encore d'abolir les superfluités religieuses, il fixa dans tous les rits de la religion les lois d'épargne et d'économie. Nous présentons aux dieux des choses communes, disait un lacédémonien, afin que nous ayons tous les jours les moyens de les honorer.

Il renferma dans un même code politique les lais, les mœurs et les manières, parce que les lois et les manières représentent les mœurs ; mais en formant les manières il n'eut en vue que la subordination à la magistrature, et l'esprit belliqueux qu'il voulait donner à son peuple. Des gens toujours corrigeants et toujours corrigés, qui instruisaient toujours et étaient instruits, également simples et rigides, exerçaient plutôt des vertus qu'ils n'avaient des manières : ainsi les mœurs donnèrent le ton dans cette république. L'ignominie y devint le plus grand des maux, et la faiblesse le plus grand des crimes.

Comme l'usage de l'or et de l'argent n'est qu'un usage funeste, Lycurgue le proscrivit sous peine de la vie. Il ordonna que toute la monnaie ne serait que de fer et de cuivre : encore Séneque est le seul qui parle de celle de cuivre ; tous les autres auteurs ne nomment que celle de fer, et même de fer aigre, selon Plutarque. Les deniers publics de Lacédémone furent mis en séquestre chez des voisins, et on les faisait garder en Arcadie. Bientôt on ne vit plus à Sparte ni sophiste, ni charlatan, ni devin, ni diseur de bonne aventure ; tous ces gens qui vendent leurs sciences et leurs secrets pour de l'argent, délogèrent du pays, et furent suivis de ceux qui ne travaillent que pour le luxe.

Les procès s'éteignirent avec l'argent : comment auraient-ils pu subsister dans une république où il n'y avait ni pauvreté ni richesse, l'égalité chassant la disette, et l'abondance étant toujours également entretenue par la frugalité ? Plutus fut enfermé dans Sparte comme une statue sans âme et sans vie ; et c'est la seule ville du monde où ce que l'on dit communément de ce dieu, qu'il est aveugle, se trouva vérifié : ainsi le législateur de Lacédémone s'assura, qu'après avoir éteint l'amour des richesses, il tournerait infailliblement toutes les pensées des Spartiates vers la gloire et la probité. Il ne crut pas même devoir assujettir à aucunes formules les petits contrats entre particuliers. Il laissa la liberté d'y ajouter ou retrancher tout ce qui paraitrait convenable à un peuple si vertueux et si sage.

Mais pour préserver ce peuple de la corruption du dehors, il fit deux choses importantes.

Premièrement, il ne permit pas à tous les citoyens d'aller voyager de côté et d'autre selon leur fantaisie, de peur qu'ils n'introduisissent à leur retour dans la patrie, des idées, des gouts, des usages, qui ruinassent l'harmonie du gouvernement établi, comme les dissonnances et les faux tons détruisent l'harmonie dans la Musique.

Secondement, pour empêcher encore avec plus d'efficace que le mélange des coutumes opposées à celles de ses lais, n'altérât la discipline et les mœurs des Lacédémoniens, il ordonna que les étrangers ne fussent reçus à Sparte que pendant la solennité des fêtes, des jeux publics et autres spectacles. On les accueillait alors honorablement, et on les plaçait sur des sièges à couvert, tandis que les habitants se mettaient où ils pouvaient. Les proxènes n'étaient établis à Lacédémone que pour l'observation de cet usage. On ne fit que rarement des exceptions à la loi, et seulement en faveur de certaines personnes dont le séjour ne pouvait qu'honorer l'état. C'est à ce sujet que Xénophon et Plutarque vantent l'hospitalité du spartiate Lychas.

Il ne s'agissait plus que de prévenir dans l'intérieur des maisons, les dissolutions et les débauches particulières, nuisibles à la santé, et qui demandent ensuite pour cure palliative, le long sommeil, du repos, de la diete, des bains et des remèdes de la Médecine, qui ne sont eux-mêmes que de nouveaux maux. Lycurgue coupa toutes les sources à l'intempérance domestique, en établissant des phidities, c'est-à-dire une communauté de repas publics, dans des salles expresses, où tous les citoyens seraient obligés de manger ensemble des mêmes mets réglés par la loi.

Les tables étaient de quinze personnes, plus ou moins. Chacun apportait par mois un boisseau de farine, huit mesures de vin, cinq livres de fromage, deux livres et demie de figues, et quelque peu de monnaie de fer pour acheter de la viande. Celui qui faisait chez lui un sacrifice, ou qui avait tué du gibier à la chasse, envoyait d'ordinaire une pièce de sa victime ou de sa venaison à la table dont il était membre.

Il n'y avait que deux occasions, sans maladie, où il fut permis de manger chez soi ; savoir, quand on était revenu fort tard de la chasse, ou qu'on avait achevé fort tard son sacrifice, autrement il fallait se trouver aux repas publics ; et cet usage s'observa très-longtemps avec la dernière exactitude ; jusques-là, que le roi Agis, qui revenait de l'armée, après avoir vaincu les Athéniens, et qui se faisait une fête de souper chez lui avec sa femme, envoya demander ses deux portions dans la salle, mais les polémarques les lui refusèrent.

Les rois seuls, pour le remarquer en passant, avaient deux portions ; non pas, dit Xénophon, afin qu'ils mangeassent le double des autres, mais afin qu'ils pussent donner une de ces portions à celui qu'ils jugeraient digne de cet honneur. Les enfants d'un certain âge assistaient à ces repas, et on les y menait comme à une école de tempérance et d'instruction.

Lycurgue fit orner toutes les salles à manger des images et des statues du Ris, pour montrer que la joie devait être un des assaisonnements des tables, et qu'elle se mariait avec l'ordre et la frugalité.

Le plus exquis de tous les mets que l'on servait dans les repas de Lacédémone, était le brouet noir, du moins les vieillards le préféraient à toute autre chose. Il y eut un roi de Pont qui entendant faire l'éloge de ce brouet, acheta exprès un cuisinier de Lacédémone pour lui en préparer à sa table. Cependant il n'en eut pas plutôt gouté, qu'il le trouva détestable ; mais le cuisinier lui dit : " Seigneur, je n'en suis pas surpris, le meilleur manque à mon brouet, et je ne peux vous le procurer ; c'est qu'avant que d'en manger, il faut se baigner dans l'Eurotas ".

Les Lacédémoniens, après le repas du soir, s'en retournaient chacun chez eux sans flambeaux et sans lumière. Lycurgue le prescrivit ainsi, afin d'accoutumer les citoyens à marcher hardiment de nuit et au fort des ténèbres.

Mais voici d'autres faits merveilleux de la législation de Lycurgue, c'est qu'elle se porta sur le beau sexe avec des vues toutes nouvelles et toutes utiles. Ce grand homme se convainquit " que les femmes, qui par-tout ailleurs semblaient, comme les fleurs d'un beau jardin, n'être faites que pour l'ornement de la terre et le plaisir des yeux, pouvaient être employées à un plus noble usage, et que ce sexe, avili et dégradé chez presque tous les peuples du monde, pouvait entrer en communauté de gloire avec les hommes, partager avec eux les lauriers qu'il leur faisait cueillir, et devenir enfin un des puissants ressorts de la législation ".

Nous n'avons aucun intérêt à exagérer les attraits des Lacédémoniennes des siècles passés ; mais la voix d'un oracle rapporté par Eusebe, prononce qu'elles étaient les plus belles de l'univers ; et presque tous les auteurs grecs en parlent sur ce ton : il suffirait même de se ressouvenir qu'Hélene était de Lacédémone. Pour l'amour d'elle, Thésée y vint d'Athènes, et Paris de Troie, assurés d'y trouver quelque chose de plus beau que dans tout autre pays. Pénélope était aussi de Sparte ; et presque dans le même temps que les charmes d'Hélene y faisaient naître des désirs criminels dans l'âme de deux amants, les chastes regards de Pénélope y allumaient un grand nombre d'innocentes flammes dans le cœur des rivaux qui vinrent en foule la disputer à Ulysse.

Le législateur de Lacédémone se proposant donc d'élever les filles de Sparte au-dessus des coutumes de leur sexe, leur fit faire les mêmes exercices que faisaient les hommes, afin qu'elles ne leur fussent point inférieures, ni pour la force et la santé du corps, ni pour la grandeur du courage. Ainsi destinées à s'exercer à la course, à la lutte, à jeter le palet et à lancer le javelot, elles portaient des habits qui leur donnaient toute l'aisance nécessaire pour s'acquitter de ces exercices. Sophocle a peint l'habit des filles de Sparte, en décrivant celui d'Hermione, dans un fragment que Plutarque rapporte : " il était très-court, cet habit, et c'est tout ce que j'en dois dire. "

Lycurgue ne voulut pas seulement que les jeunes garçons dansassent nuds, mais il établit que les jeunes filles, dans certaines fêtes solennelles, danseraient en public, parées seulement de leur propre beauté, et sans autre voîle que leur vertu. La pudeur s'en alarma d'abord, mais elle céda bien-tôt à l'utilité publique. La nation vit avec respect ces aimables beautés célébrer dans des fêtes, par leurs hymnes, les jeunes guerriers qui s'étaient signalés par des exploits éclatants. " Quel triomphe pour le héros qui recevait la palme de la gloire des mains de la beauté ; qui lisait l'estime sur le front des vieillards, l'amour dans les yeux de ces jeunes filles, et l'assurance de ces faveurs dont l'espoir seul est un plaisir ! Peut-on douter qu'alors ce jeune guerrier ne fût ivre de valeur " ? Tout concourait dans cette législation à métamorphoser les hommes en héros.

Je ne parle point de la gymnopédie des jeunes lacédémoniennes, pour la justifier d'après Plutarque. Tout est dit, selon la remarque d'un illustre moderne, en avançant " que cet usage ne convenait qu'aux élèves de Lycurgue, que leur vie frugale et laborieuse, leurs mœurs pures et sévères, la force d'ame qui leur était propre, pouvaient seules rendre innocent sous leurs yeux un spectacle si choquant pour tout peuple qui n'est qu'honnête.

Mais pense-t-on qu'au fonds l'adroite parure de nos femmes ait moins son danger qu'une nudité absolue, dont l'habitude tournerait bientôt les premiers effets en indifférence. Ne sait-on pas que les statues et les tableaux n'offensent les yeux que quand un mélange de vêtement rend les nudités obscènes ? Le pouvoir immédiat des sens, est faible et borné ; c'est par l'entremise de l'imagination qu'ils font leurs plus grands ravages ; c'est elle qui prend soin d'irriter les désirs, en prêtant à leurs objets encore plus d'attraits que ne leur en donna la nature. Enfin, quand on s'habille avec tant d'art, et si peu d'exactitude que les femmes font aujourd'hui : quand on ne montre moins que pour faire désirer davantage ; quand l'obstacle qu'on oppose aux yeux, ne sert qu'à mieux irriter la passion ; quand on ne cache une partie de l'objet que pour parer celle qu'on expose : "

Heu malè tùm mites defendit pampinus uvas !

Les femmes de Lacédémone portaient un voîle sur le visage, mais non pas les filles ; et lorsqu'un étranger en demanda autrefois la raison à Charilaus, il répondit que les filles cherchaient un mari, et que les femmes se conservaient pour le leur.

Dès que ce mari était trouvé, et agréé par le magistrat, il fallait qu'il enlevât la fille qu'il devait épouser ; peut-être afin que la pudeur prête à succomber, eut un prétexte dans la violence du ravisseur. Plutarque ajoute, qu'au temps de la consommation du mariage, la femme était vêtue de l'habit d'homme. Comme on n'en apporte point de raison, on n'en peut imaginer de plus modeste, ni de plus apparente, sinon que c'était le symbole d'un pouvoir égal entre la femme et le mari ; car il est certain qu'il n'y a jamais eu de nation, où les femmes aient été plus absolues qu'à Lacédémone. On sait à ce sujet ce que répondit Gorgo femme de Léonidas, roi de Sparte, à une dame étrangère qui lui disait : " il n'y a que vous autres qui commandiez à vos maris ; cela est vrai, répliqua la reine, mais aussi il n'y a que nous qui mettions des hommes au monde ".

Personne n'ignore ce qui se pratiquait aux couches de ces femmes. Prévenues d'un sentiment de gloire, et animées du génie de la république, elles ne songeaient dans ces moments qu'à inspirer une ardeur martiale à leurs enfants. Dès qu'elles étaient en travail, on apportait un javelot et un bouclier, et on les mettait elles-mêmes sur ce bouclier, afin que ces peuples belliqueux en tirassent au moins un présage de la naissance d'un nouveau soldat. Si elles accouchaient d'un garçon, les parents élevaient l'enfant sur le bouclier, poussant au ciel ces acclamations héroïques, I tan, I epi tan, mots que les Latins ont rendu, aut hunc, aut in hoc ; c'est-à-dire, ou conservez ce bouclier, ou ne l'abandonnez qu'avec la vie ; et de peur que les enfants n'oubliassent ces premières leçons, les mères venaient les leur rappeler quand ils allaient à la guerre, en leur mettant le bouclier à la main. Ausone le dit après tous les auteurs Grecs :

Mater Lacaena clypeo obarmants filium,

Cum hoc inquit, aut in hoc redi.

Aristote nous apprend, que ce fut l'illustre femme de Léonidas dont je viens de parler, qui tint la première ce propos à son fils, lorsqu'il partait pour l'armée ; ce que les autres Lacédémoniennes imitèrent depuis.

De quelque amour qu'on soit animé pour la patrie dans les républiques guerrières, on n'y verra jamais de mère, après la perte d'un fils tué dans le combat, reprocher au fils qui lui reste, d'avoir survécu à sa défaite. On ne prendra plus exemple sur les anciennes Lacédémoniennes. Après la bataille de Leuctres, honteuses d'avoir porté dans leur sein des hommes capables de fuir, celles dont les enfants étaient échappés au carnage, se retiraient au fond de leurs maisons, dans le deuil et dans le silence, lorsqu'au contraire les mères, dont les fils étaient morts en combattant, se montraient en public, et la tête couronnée de fleurs, allaient aux temples en rendre grâce aux dieux. Il est certain qu'il n'y a jamais eu de pays où la grandeur d'ame ait été plus commune parmi le beau sexe. Lisez, si vous ne m'en croyez point, ce que Plutarque rapporte de Démétria, et de tant d'autres Lacédémoniennes.

Quand elles avaient appris que leurs enfants venaient de périr, et qu'elles étaient à portée de visiter leur corps, elles y couraient pour examiner si leurs blessures avaient été reçues le visage ou le dos tourné contre l'ennemi ; si c'était en faisant face, elles essuyaient leurs larmes, et d'un visage plus tranquille, elles allaient inhumer leurs fils dans le tombeau de leurs ancêtres ; mais s'ils avaient été blessés autrement, elles se retiraient saisies de douleur, et abandonnaient les cadavres à leur sépulture ordinaire.

Comme ces mêmes Lacédémoniennes, n'étaient pas moins attachées à leurs maris qu'à la gloire des enfants qu'elles avaient mis au monde, leurs mariages étaient très-heureux. Il est vrai que les lois de Lycurgue punissaient les célibataires, ceux qui se mariaient sur l'âge avancé, et même ceux qui faisaient des alliances mal-assorties ; mais après ce que nous avons dit des charmes et de la vertu des Lacédémoniennes, il n'y avait gueres moyen de garder le célibat auprès d'elles, et leurs attraits suffisaient pour faire désirer le mariage.

Ajoutez qu'il était interdit à ceux que la lâcheté avait fait sauver d'une bataille. Et quel est le Spartiate qui eut osé s'exposer à cette double ignominie !

Enfin, à moins que de se marier, tous les autres remèdes contre l'amour pour des femmes honnêtes, étaient à Sparte ou dangereux ou rares. Quiconque y violait une fille, était puni de mort. A l'égard de l'adultère, il ne faut que se souvenir du bon mot de Géradas. Un étranger demandait à ce Lacédémonien, comment on punissait cette action à Sparte : Elle y est inconnue, dit Géradas. Mais supposons l'événement, répondit l'étranger ; en ce cas, répliqua le Spartiate, il faudrait que le coupable payât un taureau d'une si grande taille, qu'il put boire de la pointe du mont Taygete dans la rivière d'Eurotas. Mais, reprit l'étranger, vous ne songez donc pas, qu'il est impossible de former un si grand taureau. Géradas souriant ; mais vous ne songez donc pas vous, qu'il est impossible d'avoir une galanterie criminelle avec une femme de Lacédémone.

N'imaginons pas que les anciens auteurs se contredisent, quand ils nous assurent qu'on ne voyait point d'adultère à Sparte, et que cependant un mari cédait quelquefois son lit nuptial à un homme de bonne mine pour avoir des enfants robustes et bienfaits ; les Spartiates n'appelaient point cette cession un adultère. Ils croyaient que dans le partage d'un bien si précieux, le consentement ou la répugnance d'un mari, fait ou détruit le crime, et qu'il en était de cette action comme d'un trésor qu'un homme donne quand il lui plait, mais qu'il ne veut point qu'on lui ravisse. Dans cette rencontre, la femme ne trahissait pas son époux ; et comme les personnes intéressées ne sentaient point d'offense à ce contrat, elles n'y trouvaient point de honte. En un mot, un Lacédémonien ne demandait point à sa femme des voluptés, il lui demandait des enfants.

Que ces enfants devaient être beaux ! Et comment n'auraient-ils point été tels, si on considère outre leur origine, tous les soins qu'on y apportait ? Lisez seulement ce que le poète Oppian en a publié. Les Spartiates, dit-il, se persuadant que dans le temps de la conception, l'imagination d'une mère contribue aux beautés de l'enfant, quand elle se représente des objets agréables, étalaient aux yeux de leurs épouses, les portraits des héros les mieux faits, ceux de Castor et de Pollux, du charmant Hyacinthe, d'Apollon, de Bacchus, de Narcisse, et de l'incomparable Nerée, roi de Naxe, qui au rapport d'Homère, fut le plus beau des Grecs qui combattirent devant Troie.

Envisagez ensuite combien des enfants nés de pères et mères robustes, chastes et tempérants, devaient devenir à leur tour forts et vigoureux ! Telles étaient les institutions de Lycurgue, qu'elles tendaient toutes à produire cet effet. Philopoemen voulut contraindre les Lacédémoniennes d'abandonner la nourriture de leurs enfants, persuadé que sans ce moyen ils auraient toujours une âme grande et le cœur haut. Les gardes même des dames de Sparte nouvellement accouchées, étaient renommées dans toute la Grèce pour exceller dans les premiers soins de la vie, et pour avoir une manière d'emmaillotter les enfants, propre à leur rendre la taille plus libre et plus dégagée que par-tout ailleurs. Amicla vint de Lacédémone à Athènes pour alaiter Alcibiade.

Malgré toutes les apparences de la vigueur des enfants, les Spartiates les éprouvaient encore à leur naissance, en les lavant dans du vin. Cette liqueur, selon leur opinion, avait la vertu d'augmenter la force de la bonne constitution, ou d'accabler la langueur de la mauvaise. Je me rappelle qu'Henri IV. fut traité comme un spartiate. Son père Antoine de Bourbon, après l'avoir reçu des bras de la sage-femme, lui fit sucer une gousse d'ail, et lui mit du vin dans la bouche.

Les enfants qui sortaient heureusement de cette épreuve, (& l'on en voyait peu, sans-doute, qui y succombassent) avaient une portion des terres de la république, assignée pour leur subsistance, et jouissaient du droit de bourgeoisie. Les infirmes étaient exposés à l'abandon, parce que selon l'esprit des lois de Lycurgue, un lacédémonien ne naissait ni pour soi-même, ni pour ses parents, mais pour la république, dont il fallait que l'intérêt fût toujours préféré aux devoirs du sang. Athénée nous assure que de dix en dix jours, les enfants passaient en revue tous nuds devant les éphores, pour examiner si leur santé pouvait rendre à la république le service qu'elle en attendait.

Lacédémone ayant, avec une poignée de sujets, à soutenir le poids des armées de l'Asie, ne devait sa conservation qu'aux grands hommes qui naissaient dans son sein pour la défendre ; aussi toujours occupée du soin d'en former, c'était sur les enfants que se portait la principale attention du gouvernement. Il n'est donc pas étrange que lorsqu' Antipater vint à demander cinquante enfants pour ôtages, ils lui répondirent bien différemment de ce que nous ferions aujourd'hui, qu'ils aimeraient mieux lui donner le double d'hommes faits, tant ils estimaient la perte de l'éducation publique !

Chaque enfant de Sparte avait pour ami particulier un autre lacédémonien, qui s'attachait intimement à lui. C'était un commerce d'esprit et de mœurs, d'où l'ombre même du crime était bannie ; ou comme dit le divin Platon, c'était une émulation de vertu entre l'amant et la personne aimée. L'amant devait avoir un soin continuel d'inspirer des sentiments de gloire à l'objet de son affection. Xénophon comparait l'ardeur et la modestie de cet amour mutuel aux enchainements du cœur qui sont entre le père et ses enfants.

Malheur à l'amant qui n'eut pas donné un bon exemple à son éleve, et qui ne l'eut pas corrigé de ses fautes ! Si l'enfant vient à faillir, dit Elien, on le pardonne à la faiblesse de l'âge, mais la peine tombe sur son tuteur, qui est obligé d'être le garant des fautes du pupille qu'il chérit. Plutarque rapporte que dans les combats à outrance que les enfants faisaient dans le Platoniste, il y en eut un qui laissa échapper une plainte indigne d'un lacédémonien, son amant fut aussi-tôt condamné en l'amende. Un autre auteur ajoute, que si quelqu'amant venait à concevoir, comme dans d'autres villes de Grèce, des désirs criminels pour l'objet de ses affections, il ne pouvait se sauver d'une mort infame que par une fuite honteuse. N'écoutons donc point ce qu'Hésychius et Suidas ont osé dire contre la nature de cet amour ; le verbe laconisein doit être expliqué des habits et des mœurs de Lacédémone, et c'est ainsi qu'Athénée et Démosthène l'ont entendu.

En un mot, on regardait l'éducation de Sparte comme si pure et si parfaite, que c'était une grâce de permettre aux enfants de quelques grands hommes étrangers, d'être mis sous la discipline lacédémonienne. Deux célébres athéniens, Xénophon et Phocion, profitèrent de cette faveur.

De plus, chaque vieillard, chaque père de famille avait droit de châtier les enfants d'autrui comme les siens propres ; et s'il le négligeait, on lui imputait la faute commise par l'enfant. Cette loi de Lycurgue tenait les pères dans une vigilance continuelle, et rappelait sans-cesse aux enfants qu'ils appartenaient à la république. Aussi se soumettaient-ils de leur propre mouvement à la censure de tous les vieillards ; jamais ils ne rencontraient un homme d'âge, qu'ils ne s'arrêtassent par respect jusqu'à ce qu'il fût passé ; et quand ils étaient assis, ils se levaient sur le champ à son abord. C'est ce qui faisait dire aux autres peuples de la Grèce, que si la dernière saison de la vie avait quelque chose de flatteur, ce n'était qu'à Lacédémone.

Dans cette république l'oisiveté des jeunes gens était mise au rang des fautes capitales, tandis qu'on la regardait comme une marque d'honneur dans les hommes faits ; car elle servait à discerner les maîtres des esclaves : mais avant que de goûter les douceurs du repos, il fallait s'être continuellement exercé dans la jeunesse à la lutte, à la course, au saut, aux combats, aux évolutions militaires, à la chasse, à la danse, et même aux petits brigandages. On imposait quelquefois à un enfant un châtiment bien singulier : on mordait le doigt à celui qui avait failli : Hésychius vous dira les noms différents qu'on donnait aux jeunes gens, selon l'ordre de l'âge et des exercices, je n'ose entrer dans ce genre de détails.

Les pères, en certains jours de fêtes, faisaient enivrer leurs esclaves, et les produisaient dans cet état méprisable devant la jeunesse de Lacédémone, afin de la préserver de la débauche du vin, et lui enseigner la vertu par les défauts qui lui sont opposés ; comme qui voudrait faire admirer les beautés de la nature, en montrant les horreurs de la nuit.

Le larcin était permis aux enfants de Lacédémone, pour leur donner de l'adresse, de la ruse et de l'activité, et c'était le même usage chez les Crétais. Lycurgue, dit Montagne, considéra au larcin, la vivacité, diligence, hardiesse, ensemble l'utilité qui revient au public, que chacun regarde plus curieusement à la conservation de ce qui est sien ; et le législateur estima que de cette double institution à assaillir et à défendre, il s'en tirerait du fruit pour la science militaire de plus grande considération que n'était le désordre et l'injustice de semblables vols, qui d'ailleurs ne pouvaient consister qu'en quelques volailles ou légumes ; cependant ceux qui étaient pris sur le fait, étaient châtiés pour leur mal-adresse.

Ils craignaient tellement la honte d'être découverts, qu'un d'eux ayant volé un petit renard, le cacha sous sa robe, et souffrit, sans jeter un seul cri, qu'il lui déchirât le ventre avec les dents jusqu'à ce qu'il tomba mort sur la place. Ce fait ne doit pas paraitre incroyable, dit Plutarque, à ceux qui savent ce que les enfants de la même ville font encore. Nous en avons Ve continue cet historien, expirer sous les verges, sur l'autel de Diane Orthia, sans dire une seule parole.

Cicéron avait aussi été témoin du spectacle de ces enfants, qui pour prouver leur patience dans la douleur, souffraient, à l'âge de sept ans, d'être fouettés jusqu'au sang, sans altérer leur visage. La coutume ne l'aurait pas chez nous emporté sur la nature ; car notre jugement empoisonné par les délices, la mollesse, l'oisiveté, la lâcheté, la paresse, nous l'avons perverti par d'honteuses habitudes. Ce n'est pas moi qui parle ainsi de ma nation, on pourrait s'y tromper à cette peinture, c'est Cicéron lui-même qui porte ce témoignage des Romains de son siècle ; et pour que personne n'en doute, voici ses propres termes : nos umbris delitiis, otio, languore, desidiâ, animum infetimus, maloque more delinitum, mollivimus. Tusc. quaest. liv. V. cap. xxvij.

Telle était encore l'éducation des enfants de Sparte, qu'elle les rendait propres aux travaux les plus rudes. On formait leur corps aux rigueurs de toutes les saisons ; on les plongeait dans l'eau froide pour les endurcir aux fatigues de la guerre, et on les faisait coucher sur des roseaux qu'ils étaient obligés d'aller arracher dans l'Eurotas, sans autre instrument que leurs seules mains.

On reprocha publiquement à un jeune spartiate de s'être arrêté pendant l'orage sous le couvert d'une maison : comme aurait fait un esclave. Il était honteux à la jeunesse d'être vue sous le couvert d'un autre tait que celui du ciel, quelque temps qu'il fit. Après cela, nous étonnerons-nous que de tels enfants devinssent des hommes si forts, si vigoureux et si courageux ?

Lacédémone pendant environ sept siècles n'eut point d'autres murailles que les boucliers de ses soldats, c'était encore une institution de Lycurgue : " Nous honorons la valeur, mais bien moins qu'on ne faisait à Sparte ; aussi n'éprouvons-nous pas à l'aspect d'une ville fortifiée, le sentiment de mépris dont étaient affectés les Lacédémoniens. Quelques-uns d'eux passant sous les murs de Corinthe ; quelles femmes, demandèrent-ils, habitent cette ville ? Ce sont, leur répondit-on, des Corinthiens : Ne savent-ils pas reprirent-ils, ces hommes vils et lâches ; que les seuls remparts impénétrables à l'ennemi, sont des citoyens déterminés à la mort " ? Philippe ayant écrit aux Spartiates, qu'il empêcherait leurs entreprises : Quoi ! nous empêcherais-tu de mourir, lui répondirent-ils ? L'histoire de Lacédémone est pleine de pareils traits ; elle est tout miracle en ce genre.

Je sais, comme d'autres, le prétendu bon mot du sybarite, que Plutarque nous a conservé dans Pélopidas. On lui vantait l'intrépidité des Lacédémoniens à affronter la mort dans les périls de la guerre. Dequoi s'étonne-t-on, répondit cet homme voluptueux, de les voir chercher dans les combats une mort qui les délivre d'une vie misérable. Le sybarite se trompait ; un spartiate ne menait point une triste vie, une vie misérable ; il croyait seulement que le bonheur ne consiste ni à vivre ni à mourir, mais à faire l'un et l'autre avec gloire et avec gaieté. " Il n'était pas moins doux à un lacédémonien de vivre à l'ombre des bonnes lais, qu'aux Sybarites à l'ombre de leurs bocages. Que dis-je ! Dans Suze même au milieu de la mollesse, le spartiate ennuyé soupirait après ses grossiers festins, seuls convenables à son temperament ". Il soupirait après l'instruction publique des salles qui nourrissait son esprit ; après les fatiguans exercices qui conservaient sa santé ; après sa femme, dont les faveurs étaient toujours des plaisirs nouveaux ; enfin après des jeux dont ils se délassaient à la guerre.

Au moment que les Spartiates entraient en campagne, leur vie était moins pénible, leur nourriture plus délicate, et ce qui les touchait davantage, c'était le moment de faire briller leur gloire et leur valeur. On leur permettait à l'armée, d'embellir leurs habits et leurs armes, de parfumer et de tresser leurs longs cheveux. Le jour d'une bataille, ils couronnaient leurs chapeaux de fleurs. Dès qu'ils étaient en présence de l'ennemi, leur roi se mettait à leur tête, commandait aux joueurs de flute de jouer l'air de Castor, et entonnait lui-même l'hymne pour signal de la charge. C'était un spectacle admirable et terrible de les voir s'avancer à l'ennemi au son des flutes, et affronter avec intrépidité, sans jamais rompre leurs rangs, toutes les horreurs du trépas. Liés par l'amour de la patrie, ils périssaient tous ensemble, ou revenaient victorieux.

Quelques Chalcidiens arrivant à Lacédémone, allèrent voir Argiléonide, mère de Brasidas, qui venait d'être tué en les défendant contre les Athéniens. Argiléonide leur demanda d'abord les larmes aux yeux, si son fils était mort en homme de cœur, et s'il était digne de son pays. Ces étrangers pleins d'admiration pour Brasidas, exaltèrent sa bravoure et ses exploits, jusqu'à dire que dans Sparte, il n'y avait pas son égal. Non, non, repartit Argiléonide en les interrompant, et en essuyant ses larmes, mon fils était, j'espere, digne de son pays, mais sachez que Sparte est pleine de sujets qui ne lui cedent point ni en vertu ni en courage.

En effet, les actions de bravoure des Spartiates passeraient peut-être pour folles, si elles n'étaient consacrées par l'admiration de tous les siècles. Cette audacieuse opiniatreté, qui les rendait invincibles, fut toujours entretenue par leurs héros, qui savaient bien que trop de prudence émousse la force du courage, et qu'un peuple n'a point les vertus dont il n'a pas les scrupules. Aussi les Spartiates toujours impatiens de combattre, se précipitaient avec fureur dans les bataillons ennemis, et de toutes parts environnés de la mort, ils n'envisagaient autre chose que la gloire.

Ils inventèrent des armes qui n'étaient faites que pour eux ; mais leur discipline et leur vaillance produisaient leurs véritables forces. Les autres peuples, dit Séneque, couraient à la victoire quand ils la voyaient certaine ; mais les Spartiates couraient à la mort, quand elle était assurée : et il ajoute élégamment, turpe est cuilibet fugisse, Laconi verò deliberasse ; c'est une honte à qui que ce soit d'avoir pris la fuite, mais c'en est une à un lacédémonien d'y avoir seulement songé.

Les étrangers alliés de Lacédémone, ne lui demandaient pour soutenir leurs guerres, ni argent, ni vaisseaux, ni troupes, ils ne lui demandaient qu'un Spartiate à la tête de leurs armées ; et quand ils l'avaient obtenu, ils lui rendaient avec une entière soumission toutes sortes d'honneurs et de respects. C'est ainsi que les Siciliens obéirent à Gylippe, les Chalcidiens à Brasidas, et tous les Grecs d'Asie à Lysandre, à Callicratidas et à Agésilas.

Ce peuple belliqueux réprésentait toutes ses déïtés armées, Vénus elle-même l'était : armatam Venerem vidit Lacedemona Pallas. Bacchus qui par-tout ailleurs tenait le thyrse à la main, portait un dard à Lacédémone. Jugez si les Spartiates pouvaient manquer d'être vaillans. Ils n'allaient jamais dans leurs temples qu'ils n'y trouvassent une espèce d'armée, et ne pouvaient jamais prier les dieux, qu'en même temps la dévotion ne réveillât leur courage.

Il fallait bien que ces gens-là se fussent fait toute leur vie une étude de la mort. Quand Léonidas roi de Lacédémone, partit pour se trouver à la défense du pas des Thermopyles avec trois cent Spartiates, opposés à trois cent mille persans, ils se déterminèrent si bien à périr, qu'avant que de sortir de la ville, on leur fit des pompes funèbres où ils assistèrent eux-mêmes. Léonidas est ce roi magnanime dont Pausanias préfère les grandes actions à ce qu'Achille fit devant Troie, à ce qu'exécuta l'Athénien Miltiade à Marathon, et à tous les grands exemples de valeur de l'histoire grecque et romaine. Lorsque vous aurez lu Plutarque sur les exploits héroïques de ce capitaine, vous serez embarrassé de me nommer un homme qui lui soit comparable.

Du temps de ce héros, Athènes était si convaincue de la prééminence des Lacédémoniens, qu'elle n'hésita point à leur céder le commandement de l'armée des Grecs. Thémistocle servit sous Eurybiades, qui gagna sur les Perses la bataille navale de Salamine. Pausanias en triompha de nouveau à la journée de Platée, porta ses armes dans l'Hellespont, et s'empara de Bisance. Le seul Epaminondas Thébain, eut la gloire, longtemps après, de vaincre les Lacédémoniens à Leuctres et à Mantinée, et de leur ôter l'empire de la Grèce qu'ils avaient conservé l'espace de 730 ans.

Les Romains s'étant rendus maîtres de toute l'Achaïe, n'imposèrent aux Lacédémoniens d'autre sujetion que de fournir des troupes auxiliaires quand Rome les en solliciterait. Philostrate raconte qu'Apollonius de Thyane qui vivait sous Domitien, se rendit par curiosité à Lacédémone, et qu'il y trouva encore les lois de Lycurgue en vigueur. Enfin la réputation de la bravoure des Spartiates continua jusques dans le bas-empire.

Les Lacédémoniens se conservèrent l'estime des empereurs de Rome, et élevèrent des temples à l'honneur de Jules-César et d'Auguste, de qui ils avaient reçus de nouveaux bienfaits. Ils frappèrent aussi quelques médailles aux coins d'Antonin, de Marc-Aurele et de Commode. M. Vaillant en cite une de Néron, parce que ce prince vint se signaler aux jeux de la Grèce ; mais il n'osa jamais mettre le pied dans Sparte, à cause de la sévérité des lois de Lycurgue, dont il n'eut pas moins de peur, dit-on, que des furies d'Athènes.

Cependant quelle différence entre ces deux peuples ! vainement les Athéniens travaillèrent à ternir la gloire de leurs rivaux et à les tourner en ridicule de ce qu'ils ne cultivaient pas comme eux les lettres et la Philosophie. Il est aisé de vanger les Lacédémoniens de pareils reproches, et j'oserai bien moi-même l'entreprendre, si on veut me le permettre.

J'avoue qu'on allait chercher à Athènes et dans les autres villes de Grèce des rhétoriciens, des peintres et des sculpteurs, mais on trouvait à Lacédémone des législateurs, des magistrats et des généraux d'armées. A Athènes on apprenait à bien dire, et à Sparte à bien faire ; là à se démêler d'un argument sophistique, et à rabattre la subtilité des mots captieusement entrelacés ; ici à se démêler des appas de la volupté, et à rabattre d'un grand courage les menaces de la fortune et de la mort. Ceux-là, dit joliment la Montagne, s'embesognaient après les paroles, ceux-ci après les choses. Envoyez-nous vos enfants, écrivait Agésilaus à Xénophon, non pas pour étudier auprès de nous la dialectique, mais pour apprendre une plus belle science, c'est d'obéir et de commander.

Si la Morale et la Philosophie s'expliquaient à Athènes, elles se pratiquaient à Lacédémone. Le spartiate Panthoidès le sut bien dire à des Athéniens, qui se promenant avec lui dans le Lycée, l'engagèrent d'écouter les beaux traits de morale de leurs philosophes : on lui demanda ce qu'il en pensait, ils sont admirables, repliqua-t-il, mais au reste inutiles pour votre nation, parce qu'elle n'en fait aucun usage.

Voulez-vous un fait historique qui peigne le caractère de ces deux peuples, le voici. " Un vieillard, au rapport de Plutarque, cherchait place à un des spectacles d'Athènes, et n'en trouvait point ; de jeunes Athéniens le voyant en peine, lui firent signe ; il s'approche, et pour lors il se serrèrent et se moquèrent de lui : le bon homme faisait ainsi le tour du théâtre, toujours hué de la belle jeunesse. Les ambassadeurs de Sparte s'en aperçurent, et aussi-tôt placèrent honorablement le vieillard au milieu d'eux. Cette action fut remarquée de tout le monde, et même applaudie d'un battement de mains général. Hélas, s'écria le bon vieillard d'un ton de douleur, les Athéniens savent ce qui est honnête, mais les Lacédémoniens le pratiquent " !

Ces Athéniens dont nous parlons, abusèrent souvent de la parole, au lieu que les Lacédémoniens la regardèrent toujours comme l'image de l'action.

Chez eux, il n'était permis de dire un bon mot qu'à celui qui menait une bonne vie. Lorsque dans les affaires importantes, un homme de mauvaise réputation donnait un avis salutaire, les éphores respectaient la proposition ; mais ils empruntaient la voix d'un homme de bien pour faire passer cet avis ; autrement le peuple ne l'aurait pas autorisé. C'est ainsi que les magistrats accoutumèrent les Spartiates à se laisser plutôt persuader par les bonnes mœurs, que par toute autre voie.

Ce n'était pas chez eux que manquait le talent de manier la parole : il règne dans leurs discours et dans leurs reparties une certaine force, une certaine grandeur, que le sel attique n'a jamais su mettre dans toute l'éloquence de leurs rivaux. Ils ne se sont pas amusés comme les citoyens d'Athènes, à faire retentir les théâtres de satyres et de railleries ; un seul bon mot d'Eudamidas obscurcit la scène outrageante de l'Andromaque. Ce lacédémonien se trouvant un jour dans l'Académie, et découvrant le philosophe Xénocrate déjà fort âgé, qui étudiait la Philosophie, demanda qui était ce vieillard. C'est un sage, lui répondit-on, qui cherche la vertu. Eh quand donc en usera-t-il s'il la cherche encore, repartit Eudamidas ? Mais aussi les hommes illustres d'Athènes étaient les premiers à préférer la conduite des Lacédémoniens à toutes les leçons des écoles.

Il est très-plaisant de voir Socrate se moquant à sa manière d'Hippias, qui lui disait qu'à Sparte, il n'avait pas pu gagner un sol à régenter ; que c'étaient des gens sans goût qui n'estimaient ni la grammaire, ni le rythme, s'amusant à étudier l'histoire et le caractère de leurs rais, l'établissement et la décadence des états, et autres choses de cette espèce. Alors Socrate sans le contredire, lui fait avouer en détail l'excellence du gouvernement de Sparte, le mérite de ses citoyens, et le bonheur de leur vie privée, lui laissant à tirer la conclusion de l'inutilité des arts qu'il professait.

En un mot, l'ignorance des Spartiates dans ces sortes d'arts, n'était pas une ignorance de stupidité, mais de préceptes, et Platon même en demeurait d'accord. Cependant malgré l'austérité de leur politique, il y a eu de très-beaux esprits sortis de Lacédémone, des philosophes, des poètes célèbres, et des auteurs illustres, dont l'injure des temps nous a dérobé les ouvrages. Les soins que se donna Lycurgue pour recueillir les œuvres d'Homère, qui seraient perdues sans lui ; les belles statues dont Sparte était embellie, et l'amour des Lacédémoniens pour les tableaux de grands maîtres, montrent qu'ils n'étaient pas insensibles aux beautés de tous les Arts.

Passionnés pour les poésies de Terpandre, de Spendon, et d'Alcman, ils défendirent à tout esclave de les chanter, parce que selon eux, il n'appartenait qu'à des hommes libres de chanter des choses divines.

Ils punirent à la vérité Timothée de ce qu'aux sept cordes de la Musique il en avait ajouté quatre autres ; mais c'était parce qu'ils craignirent que la mollesse de cette nouvelle harmonie n'altérât la sévérité de leurs mœurs. En même temps ils admirèrent le génie de l'artiste ; ils ne brulèrent pas sa lyre, au contraire ils la suspendirent à la voute d'un de leurs plus beaux bâtiments où l'on venait prendre le frais, et qui était un ouvrage de Théodore de Samos. Ils chassèrent aussi le poète Archiloque de Sparte ; mais c'était pour avoir dit en vers, qu'il convenait mieux de fuir et de sauver sa vie, que de périr les armes à la main. L'exil auquel ils le condamnèrent ne procédait pas de leur indifférence pour la poésie, mais de leur amour pour la valeur.

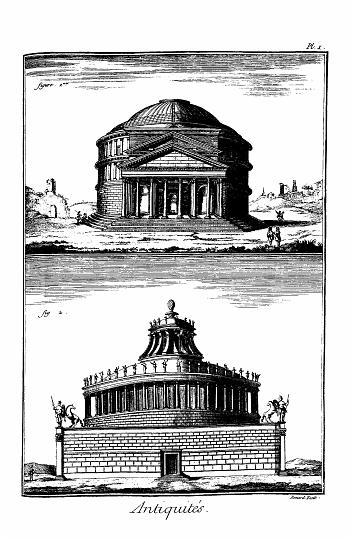

C'était encore par des principes de sagesse que l'architecture de leurs maisons n'employait que la coignée et la scie. Un Lacédémonien, je puis le nommer, c'était le roi Léotichidas, qui soupant un jour à Corinthe, et voyant dans la salle où on le reçut, des pièces de bois dorées et richement travaillées, demanda froidement à son hôte, si les arbres chez eux croissaient de la sorte ; cependant ces mêmes Spartiates avaient des temples superbes. Ils avaient aussi un magnifique théâtre qui servait au spectacle des exercices, des danses, des jeux, et autres représentations publiques. La description que Pausanias a faite des décorations de leurs temples et de la somptuosité de ce théâtre, prouve assez que ce peuple savait étaler la magnificence dans les lieux où elle était vraiment convenable, et proscrire le luxe des maisons particulières où son éclat frivole ne satisfait que les faux besoins de la vanité.

Mais comme leurs ouvriers étaient d'une industrie, d'une patience, et d'une adresse admirable, ils portèrent leurs talents à perfectionner les meubles utiles, et journellement nécessaires. Les lits, les tables, les chaises des Lacédémoniens étaient mieux travaillées que par-tout ailleurs. Leur poterie était plus belle et plus agréable ; on vantait en particulier la forme du gobelet laconique nommé cothon, surtout à cause du service qu'on en tirait à l'armée. La couleur de ce gobelet, dit Critias, cachait à la vue la couleur dégoutante des eaux bourbeuses, qu'on est quelquefois obligé de boire à la guerre ; les impuretés se déposaient au fond de ce gobelet, et ses bords quand on buvait arrêtaient en-dedans le limon, ne laissant venir à la bouche que l'eau pure et limpide.

Pour ce qui regarde la culture de l'esprit et du langage, les Lacédémoniens loin de la négliger, voulaient que leurs enfants apprissent de bonne heure à joindre la force et l'élégance des expressions, à la pureté des pensées. Ils voulaient, dit Plutarque, que leurs réponses toujours courtes et justes, fussent pleines de sel et d'agrément. Ceux qui par précipitation ou par lenteur d'esprit, répondaient mal, ou ne répondaient rien, étaient châtiés : un mauvais raisonnement se punissait à Sparte, comme une mauvaise conduite ; aussi rien n'en imposait à la raison de ce peuple. " Un lacédémonien exemt dès le berceau des caprices et des humeurs de l'enfance, était dans la jeunesse affranchi de toute crainte ; moins superstitieux que les autres grecs, les Spartiates citaient leur religion et leurs rits au tribunal du bon sens ". Aussi Diogène arrivant de Lacédémone à Athènes, répondit avec transport à ceux qui lui demandaient d'où il venait : " je viens de quitter des hommes "

Tous les peuples de la Grèce avaient consacré des temples sans nombre à la Fortune ; les seuls Lacédémoniens ne lui avaient dressé qu'une statue, dont ils n'approchaient jamais : ils ne recherchaient point les faveurs de cette déesse, et tâchaient par leur vertu de se mettre à l'abri de ses outrages.

S'ils n'étaient pas toujours heureux,

Ils savaient du-moins être sages.

On sait ce grand mot de l'antiquité, Spartam nactus es, hanc orna : " vous avez rencontré une ville de Sparte, songez à lui servir d'ornement ". C'était un proverbe noble, pour exhorter quelqu'un dans les occasions importantes à se régler pour remplir l'attente publique sur les sentiments et sur la conduite des Spartiates. Quand Cimon voulait détourner ses compatriotes de prendre un mauvais parti : " pensez bien, leur disait-il, à celui que suivraient les Lacédémoniens à votre place ".

Voilà quel était le lustre de cette république célèbre, bien supérieure à celle d'Athènes ; et ce fut le fruit de la seule législation de Lycurgue. Mais, comme l'observe M. de Montesquieu, quelle étendue de génie ne fallut-il pas à ce grand homme, pour élever ainsi sa patrie ; pour voir qu'en choquant les usages reçus, en confondant toutes les vertus, il montrerait à l'univers sa sagesse ! Lycurgue mêlant le larcin avec l'esprit de justice, le plus dur esclavage avec la liberté, des sentiments atroces avec la plus grande modération, donna de la stabilité aux fondements de sa ville, tandis qu'il semblait lui enlever toutes les ressources, les Arts, le Commerce, l'argent, et les murailles.

On eut à Lacédémone, de l'ambition sans espérance d'être mieux ; on y eut les sentiments naturels : on n'y était ni enfant, ni père, ni mari ; on y était tout à l'état. Le beau sexe s'y fit voir avec tous les attraits et toutes les vertus ; et cependant la pudeur même fut ôtée à la chasteté. C'est par ces chemins étranges, que Lycurgue conduisit sa Sparte au plus haut degré de grandeur ; mais avec une telle infaillibilité de ses institutions, qu'on n'obtint jamais rien contre elle en gagnant des batailles. Après tous les succès qu'eut cette république dans ses jours heureux, elle ne voulut jamais étendre ses frontières : son seul but fut la liberté, et le seul avantage de sa liberté, fut la gloire.

Quelle société offrit jamais à la raison un spectacle plus éclatant et plus sublime ! Pendant sept ou huit siècles, les lois de Lycurgue y furent observées avec la fidélité la plus religieuse. Quels hommes aussi estimables que les Spartiates, donnèrent jamais des exemples aussi grands, aussi continuels, de modération, de patience, de courage, de tempérance, de justice et d'amour de la patrie ? En lisant leur histoire, notre âme s'éleve, et semble franchir les limites étroites dans lesquelles la corruption de notre siècle retient nos faibles vertus.

Lycurgue a rempli ce plan sublime d'une excellente république que se sont fait après lui Platon, Diogène, Zénon, et autres, qui ont traité cette matière ; avec cette différence, qu'ils n'ont laissé que des discours ; au lieu que le législateur de la Laconie n'a laissé ni paroles, ni propos ; mais il a fait voir au monde un gouvernement inimitable : et a confondu ceux qui prétendraient que le vrai sage n'a jamais existé. C'est d'après de semblables considérations, qu'Aristote n'a pu s'empêcher d'écrire, que cet homme sublime n'avait pas reçu tous les honneurs qui lui étaient dus, quoiqu'on lui ait rendu tous les plus grands qu'on puisse jamais rendre à aucun mortel, et qu'on lui ait érigé un temple, où du temps de Pausanias, on lui offrait encore tous les ans des sacrifices comme à un dieu.

Quand Lycurgue vit sa forme de gouvernement solidement établie, il dit à ses compatriotes qu'il allait consulter l'oracle, pour savoir s'il y avait quelques changements à faire aux lois qu'il leur avait données ; et qu'en ce cas, il reviendrait promptement remplir les decrets d'Apollon. Mais il résolut dans son cœur de ne point retourner à Lacédémone, et de finir ses jours à Delphes, étant parvenu à l'âge où l'on peut quitter la vie sans regret. Il termina la sienne secrètement, en s'abstenant de manger ; car il était persuadé que la mort des hommes d'état doit servir à leur patrie, être une suite de leur ministère, et concourir à leur procurer autant ou plus de gloire, qu'aucune autre action. Il comprit qu'après avoir exécuté de très-belles choses, sa mort mettrait le comble à son bonheur, et assurerait à ses citoyens les biens qu'il leur avait faits pendant sa vie, puisqu'elle les obligerait à garder toujours ses ordonnances, qu'ils avaient juré d'observer inviolablement jusqu'à son retour.

Dicearque, que Cicéron estimait à un point singulier, composa la description de la république de Sparte. Ce traité fut trouvé à Lacédémone même, si beau, si exact, et si utile, qu'il fut décidé par les magistrats, qu'on le lirait tous les ans en public à la jeunesse. La perte de cet ouvrage est sans-doute très-digne de nos regrets ; il faut pourtant nous en consoler par la lecture des anciens historiens qui nous restent ; surtout par celle de Pausanias et de Plutarque, par les recueils de Meursius, de Cragius, et de Sigonius, et par la Lacédémone ancienne et moderne de M. Guillet, livre savant et très-agréablement écrit. (D.J.)

LACÉDÉMONE

- Détails

- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)

- Catégorie parente: Histoire

- Catégorie : Géographie

- Affichages : 3528