S. f. terme de Grammaire : on divise les lettres en voyelles et en consonnes. Les voyelles sont ainsi appelées du mot voix, parce qu'elles se font entendre par elles-mêmes : elles forment toutes seules un son, une voix. Les consonnes, au contraire, ne sont entendues qu'avec l'air qui fait la voix ou voyelle ; et c'est de-là que vient le nom de consonne, consonnans, c'est-à-dire, qui sonne avec une autre.

Il n'y a aucun être particulier qui soit voyelle, ni aucun qui soit consonne ; mais on a observé des différences dans les modifications que l'on donne à l'air qui sort des poumons, lorsqu'on en fait usage pour former les sons destinés à être les signes des pensées. Ce sont ces différentes considérations ou précisions de notre esprit à l'occasion des modifications de la voix ; ce sont, dis-je, ces précisions qui nous ont donné lieu de former les mots de voyelle, de consonne, d'articulation, et autres : ce qui distingue les différents points de vue de notre esprit sur le mécanisme de la parole, et nous donne lieu d'en discourir avec plus de justesse. Voyez ABSTRACTION.

Mais avant que d'entrer dans le détail des consonnes, et avant que d'examiner ce qui les distingue des voyelles, qu'il me soit permis de m'amuser un moment avec les réflexions suivantes.

La nature nous fait agir sans se mettre en peine de nous instruire ; je veux dire que nous venons au monde sans savoir comment : nous prenons la nourriture qu'on nous présente sans la connaître, et sans avoir aucune lumière sur ce qu'elle doit opérer en nous, ni même sans nous en mettre en peine ; nous marchons, nous agissons, nous nous transportons d'un lieu à un autre, nous voyons, nous regardons, nous entendons, nous parlons, sans avoir aucune connaissance des causes physiques, ni des parties internes de nous-mêmes que nous mettons en œuvre pour ces différentes opérations : de plus, les organes des sens sont les portes et l'occasion de toutes ces connaissances, au point que nous n'en avons aucune qui ne suppose quelque impression sensible antérieure qui nous ait donné lieu de l'acquérir par la réflexion ; cependant combien peu de personnes ont quelques lumières sur le mécanisme des organes des sens ? C'est bien de quoi on se met en peine, id populus curat scilicet ? Ter. And. act. II. sc. 2.

Après-tout, a-t-on besoin de ces connaissances pour sa propre conservation, et pour se procurer une sorte de bien être qui suffit ?

Je conviens que non : mais d'un autre côté si l'on veut agir avec lumière, et connaître les fondements des Sciences et des Arts qui embellissent la société, et qui lui procurent des avantages si réels et si considérables, on doit acquérir les connaissances physiques qui sont la base de ces Sciences et de ces Arts, et qui donnent lieu de les perfectionner.

C'était en conséquence de pareilles observations, que vers la fin du dernier siècle un médecin nommé Amman qui résidait en Hollande, apprenait aux muets à parler, à lire, et à écrire. Voyez l'art de parler du P. Lamy, pag. 193. Et parmi nous M. Pereyre, par des recherches et par des pratiques encore plus exactes que celles d'Amman, opère ici (à Paris, quai des Augustins) les mêmes prodiges que ce médecin opérait en Hollande.

Mon dessein n'est pas d'entrer ici, comme ces deux philosophes, dans l'examen et dans le détail de la formation de chaque lettre particulière, de peur de m'exposer aux railleries de madame Jourdain et à celles de Nicole. Voyez le Bourgeais gentilhomme de Moliere. Mais comme la mécanique de la voix est un sujet intéressant, que c'est principalement par la parole que nous vivons en société, que d'ailleurs un dictionnaire est fait pour toutes sortes de personnes, et qu'il y en a un assez grand nombre qui seront bien-aises de trouver ici sur ce point des connaissances qu'ils n'ont point acquises dans leur jeunesse ; j'ai cru devoir les dédommager de cette négligence, en leur donnant une idée générale de la mécanique de la voix, ce qui d'ailleurs fera entendre plus aisément la différence qu'il y a entre la consonne et la voyelle.

D'abord il faut observer que l'air qui sort des poumons est la matière de la voix, c'est-à-dire du chant et de la parole. Lorsque la poitrine s'élève par l'action de certains muscles, l'air extérieur entre dans les vésicules des poumons, comme il entre dans une pompe dont on élève le piston.

Ce mouvement par lequel les poumons reçoivent l'air, est ce qu'on appelle inspiration.

Quand la poitrine s'affaisse, l'air sort des poumons ; c'est ce qu'on nomme espiration.

Le mot de respiration comprend l'un et l'autre de ces mouvements ; ils en sont les deux espèces.

Le peuple croit que le gosier sert de passage à l'air et aux aliments ; mais l'Anatomie nous apprend qu'au fond de la bouche commencent deux tuyaux ou conduits différents, entourés d'une tunique commune.

L'un est appelé ésophage, , c'est-à-dire porte-manger, c'est par où les aliments passent de la bouche dans l'estomac ; c'est le gosier.

L'autre conduit, le seul dont la connaissance appartienne à notre sujet, est situé à la partie antérieure du cou ; c'est le canal par où l'air extérieur entre dans les poumons et en sort : on l'appelle trachée-artère ; trachée, c'est-à-dire rude, à cause de ses cartilages ; , féminin de asper ; artère, d'un mot grec qui signifie receptacle, parce qu'en effet ce conduit reçoit et fournit l'air qui fait la voix : , garder l'air.

On confond communément l'un et l'autre de ces conduits sous le nom de gosier, guttur, quoique ce mot ne doive se dire que de l'ésophage ; les Grammairiens même donnent le nom de gutturales aux lettres que certains peuples prononcent avec une aspiration forte, et par un mouvement particulier de la trachée-artère.

Les cartilages et les muscles de la partie supérieure de la trachée-artère forment une espèce de tête, ou une sorte de couronne oblongue qui donne passage à l'air que nous respirons ; c'est ce que le peuple appelle la pomme ou le morceau d'Adam. Les Anatomistes la nomment larynx, , d'où vient , clamo, je crie. L'ouverture du larynx est appelée glotte, ; et suivant qu'elle est resserrée ou dilatée par le moyen de certains muscles, elle forme la voix ou plus grêle, ou plus pleine.

Il faut observer qu'au-dessus de la glotte il y a une espèce de soupape, qui dans le temps du passage des aliments couvre la glotte ; ce qui les empêche d'entrer dans la trachée-artère, on l'appelle épiglotte ; , super, sur, et ou .

M. Ferrein, célèbre anatomiste, a observé à chaque lèvre de la glotte une espèce de ruban large d'une ligne, tendu horizontalement ; l'action de l'air qui passe par la fente ou glotte, excite dans ces rubans des vibrations qui les font sonner comme les cordes d'un instrument de musique : M. Ferrein appelle ces rubans cordes vocales. Les muscles du larynx tendent ou relâchent plus ou moins ces cordes vocales ; ce qui fait la différence des tons dans le chant, dans les plaintes, et dans les cris. Voyez le Mémoire de M. Ferrein, Histoire de l'académie des Sciences, année 1741. pag. 409.

Les poumons, la trachée-artère, le larynx, la glotte et ses cordes vocales, sont les premiers organes de la voix, auxquels il faut ajouter le palais ; c'est-à-dire la partie supérieure et intérieure de la bouche, les dents, les lèvres, la langue, et même ces deux ouvertures qui sont au fond du palais, et qui répondent aux narines ; elles donnent passage à l'air quand la bouche est fermée.

Tout air qui sort de la trachée-artère n'excite pas pour cela du son ; il faut pour produire cet effet que l'air soit poussé par une impulsion particulière, et que dans le temps de son passage il soit rendu sonore par les organes de la parole : ce qui lui arrive par deux causes différentes.

Premièrement, l'air étant poussé avec plus ou moins de violence par les poumons, il est rendu sonore par la seule situation où se trouvent les organes de la bouche. Tout air poussé qui se trouve resserré dans un passage dont les parties sont disposées d'une certaine manière, rend un son ; c'est ce qui se passe dans les instruments à vent, tels que l'orgue, la flute, etc.

En second lieu, l'air qui sort de la trachée-artère est rendu sonore dans son passage par l'action ou mouvement de quelqu'un des organes de la parole ; cette action donne à l'air sonore une agitation et un trémoussement momentanée, propre à faire entendre telle ou telle consonne : voilà deux causes qu'il faut bien distinguer ; 1°. simple situation d'organes ; 2°. action ou mouvement de quelque organe particulier sur l'air qui sort de la trachée-artère.

Je compare la première manière à ces fentes qui rendent sonore le vent qui y passe, et je trouve qu'il en est à-peu-près de la seconde, comme de l'effet que produit l'action d'un corps solide qui en frappe un autre. C'est ainsi que la consonne n'est entendue que par l'action de quelqu'un des organes de la parole sur quelque autre organe, comme de la langue sur le palais ou sur les dents, d'où résulte une modification particulière de l'air sonore.

Ainsi l'air poussé par les poumons, et qui sort par la trachée-artère, reçoit dans son passage différentes modifications et divers trémoussements, soit par la situation, soit par l'action des autres organes de la parole de celui qui parle ; et ces trémoussements parvenus jusqu'à l'organe de l'ouie de ceux qui écoutent, leur font entendre les différentes modulations de la voix et les divers sons des mots, qui sont les signes de la pensée qu'on veut exciter dans leur esprit.

Les différentes sortes de parties qui forment l'ensemble de l'organe de la voix, donnent lieu de comparer cet organe selon les différents effets de ces parties, tantôt à un instrument à vent, tel que l'orgue ou la flute ; tantôt à un instrument à corde, tantôt enfin à quelqu'autre corps capable de faire entendre un son, comme une cloche frappée par son battant, ou une enclume sur laquelle on donne des coups de marteau.

Par exemple, s'agit-il d'expliquer la voyelle, on aura recours à une comparaison tirée de quelque instrument à vent. Supposons un tuyau d'orgue ouvert, il est certain que tant que ce tuyau demeurera ouvert, et tant que le soufflet fournira de vent ou d'air, le tuyau rendra le son, qui est l'effet propre de l'état et de la situation où se trouvent les parties par lesquelles l'air passe. Il en est de même de la flute ; tant que celui qui en joue y souffle de l'air, on entend le son propre au trou que les doigts laissent ouvert : le tuyau d'orgue ni la flute n'agissent point, ils ne font que se prêter à l'air poussé, et demeurent dans l'état où cet air les trouve.

Voilà précisément la voyelle. Chaque voyelle exige que les organes de la bouche soient dans la situation requise pour faire prendre à l'air qui sort de la trachée-artère la modification propre à exciter le son de telle ou telle voyelle. La situation qui doit faire entendre l'a, n'est pas la même que celle qui doit exciter le son de l'i ; ainsi des autres.

Tant que la situation des organes subsiste dans le même état, on entend la même voyelle aussi longtemps que la respiration peut fournir d'air. Les poumons sont à cet égard ce que les soufflets sont à l'orgue.

Selon ce que nous venons d'observer, il suit que le nombre des voyelles est bien plus grand qu'on ne le dit communément.

Tout son qui ne résulte que d'une situation d'organes sans exiger aucun battement ni mouvement qui survienne aux parties de la bouche, et qui peut être continué aussi longtemps que l'espiration peut fournir d'air ; un tel son est une voyelle. Ainsi a, â, é, è, ê, i, o, ô, u ou eu, et sa faible e muet, et les nazales an, en, etc. Tous ces sons-là sont autant de voyelles particulières, tant celles qui ne sont écrites que par un seul caractère, telles que a, e, i, o, u, que celles qui, faute d'un caractère propre, sont écrites par plusieurs lettres, telles que ou, eu, aient, etc. Ce n'est pas la manière d'écrire qui fait la voyelle, c'est la simplicité du son qui ne dépend que d'une situation d'organes, et qui peut être continué : ainsi au, eau, ou, eu, aient, etc. quoiqu'écrits par plus d'une lettre, n'en sont pas moins de simples voyelles. Nous avons donc la voyelle u et la voyelle ou ; les Italiens n'ont que l'ou, qu'ils écrivent par le simple u. Nous avons de plus la voyelle eu, feu, lieu ; l'e muet en est la faible, et est aussi une voyelle particulière.

Il n'en est pas de même de la consonne ; elle ne dépend pas comme la voyelle d'une situation d'organes, qui puisse être permanente, elle est l'effet d'une action passagère, d'un trémoussement, ou d'un mouvement momentanée (écrivez momentanée par deux ee, telle est l'analogie des mots français, qui viennent de mots latins eu, eus, c'est ainsi que l'on dit les champs élisées, les monts pyrenées, le colisée, et non le colisé, le fleuve alphée, et non le fleuve alphé, fluvius alpheus. Voyez le dictionn. de l'Académie, celui de Trévoux, et celui de Joubert aux mots momentanée et spontanée) de quelque organe de la parole, comme de la langue, des lèvres, etc. en sorte que si j'ai comparé la voyelle au son qui résulte d'un tuyau d'orgue ou du trou d'une flute, je crois pouvoir comparer la consonne à l'effet que produit le battant d'une cloche, ou le marteau sur l'enclume ; fournissez de l'air à un tuyau d'un orgue ou au trou d'une flute, vous entendrez toujours le même son, au lieu qu'il faut répéter les coups du battant de la cloche et ceux du marteau de l'enclume : pour avoir encore le son qu'on a entendu la première fois ; de même si vous cessez de répéter le mouvement des lèvres qui a fait entendre le be ou le pe ; si vous ne redoublez point le trémoussement de la langue qui a produit le re, on n'entendra plus ces consonnes. On n'entend de son que par les trémoussements que les parties sonores de l'air reçoivent des divers corps qui les agitent : or l'action des lèvres ou les agitations de la langue, donnent à l'air qui sort de la bouche la modification propre à faire entendre telle ou telle consonne. Or si après une telle modification, l'émission de l'air qui l'a reçue dure encore, la bouche demeurant nécessairement ouverte pour donner passage à l'air, et les organes se trouvant dans la situation qui a fait entendre la voyelle, le son de cette voyelle pourra être continué aussi longtemps que l'émission de l'air durera ; au lieu que le son de la consonne n'est plus entendu après l'action de l'organe qui l'a produite.

L'union ou combinaison d'une consonne avec une voyelle, ne peut se faire que par une même émission de voix ; cette union est appelée articulation. Il y a des articulations simples, et d'autres qui sont plus ou moins composées : ce que M. Harduin secrétaire de la société litteraire d'Arras, a extrêmement bien développé dans un mémoire particulier. Cette combinaison se fait d'une manière successive, et elle ne peut être que momentanée. L'oreille distingue l'effet du battement et celui de la situation : elle entend séparément l'un après l'autre : par exemple, dans la syllabe ba, l'oreille entend d'abord le b, ensuite l'a ; et l'on garde ce même ordre quand on écrit les lettres qui font les syllabes, et les syllabes qui font les mots.

Enfin cette union est de peu de durée, parce qu'il ne serait pas possible que les organes de la parole fussent en même temps en deux états, qui ont chacun leur effet propre et différent. Ce que nous venons d'observer à l'égard de la consonne qui entre dans la composition d'une syllabe, arrive aussi par la même raison dans les deux voyelles qui font une diphtongue, comme ui, dans luit, nuit, bruit, etc. L'u est entendu le premier, et il n'y a que le son de l'i qui puisse être continué, parce que la situation des organes qui forme l'i, a succédé subitement à celle qui avait fait entendre l'u.

L'articulation ou combinaison d'une consonne avec une voyelle fait une syllabe ; cependant une seule voyelle fait aussi fort souvent une syllabe. La syllabe est un son ou simple ou composé, prononcé par une seule impulsion de voix, a-jou-té, ré-u-ni, crè-é, cri-a, il-y-a.

Les syllabes qui sont terminées par des consonnes sont toujours suivies d'un son faible, qui est regardé comme un e muet ; c'est le nom que l'on donne à l'effet de la dernière ondulation ou du dernier tremoussement de l'air sonore, c'est le dernier ébranlement que le nerf auditif reçoit de cet air : je veux dire que cet e muet faible n'est pas de même nature que l'e muet excité à dessein, tel que l'e de la fin des mots vu-e, vi-e, et tels que sont tous les e de nos rimes féminines. Ainsi il y a bien de la différence entre le son faible que l'on entend à la fin du mot Michel et le dernier du mot Michelle, entre bel et belle, entre coq et coque, entre Job et robe ; bal et balle, cap et cape, Siam et âme, &c.

S'il y a dans un mot plusieurs consonnes de suite, il faut toujours supposer entre chaque consonne cet e faible et fort bref, il est comme le son que l'on distingue entre chaque coup de marteau quand il y en a plusieurs qui se suivent d'aussi près qu'il est possible. Ces réflexions font voir que l'e muet faible est dans toutes les langues.

Recueillons de ce que nous avons dit, que la voyelle est le son qui resulte de la situation où les organes de la parole se trouvent dans le temps que l'air de la voix sort de la trachée-artère, et que la consonne est l'effet de la modification passagère que cet air reçoit de l'action momentanée de quelque organe particulier de la parole.

C'est relativement à chacun de ces organes, que dans toutes les langues on divise les lettres en certaines classes où elles sont nommées du nom de l'organe particulier, qui parait contribuer le plus à leur formation. Ainsi les unes sont appelées labiales, d'autres linguales, ou bien palatiales, ou dentales, ou nazales, ou gutturales. Quelques-unes peuvent être dans l'une et dans l'autre de ces classes, lorsque divers organes concourent à leur formation.

1°. Labiales, b, p, f, Ve m.

2°. Linguales, d, t, n, l, r.

3°. Palatiales, g, j, c fort, ou k, ou q ; le mouillé fort ille, et le mouillé faible ye.

4°. Dentales ou sifflantes, s ou c doux, tel que se si ; z, ch ; c'est à cause de ce sifflement que les anciens ont appelé ces consonnes, semivocales, demi-voyelles ; au lieu qu'ils appelaient les autres muettes.

5°. Nazales, m, n, gn.

6°. Gutturales ; c'est le nom qu'on donne à celles qui sont prononcées avec une aspiration forte, et par un mouvement du fond de la trachée-artère. Ces aspirations fortes sont fréquentes en Orient et au Midi : il y a des lettres gutturales parmi les peuples du Nord. Ces lettres paraissent rudes à ceux qui n'y sont pas accoutumés. Nous n'avons de son guttural que le hé, qu'on appelle communément ache aspirée : cette aspiration est l'effet d'un mouvement particulier des parties internes de la trachée-artère ; nous ne l'articulons qu'avec les voyelles, le héros, la hauteur.

Les Grecs prononçaient certaines consonnes avec cette aspiration. Les Espagnols aspirent aussi leur j, leur g et leur Xe

Il y a des Grammairiens qui mettent le h au rang des consonnes ; d'autres au contraire soutiennent que ce signe ne marquant aucun son particulier, analogue aux sons des autres consonnes, il ne doit être consideré que comme un signe d'aspiration.

Ils ajoutent que les Grecs ne l'ont point regardé autrement ; qu'ils ne l'ont point mis dans leur alphabet entant que signe d'aspiration, et que dans l'écriture ordinaire ils ne le marquent que comme les accents au-dessus des lettres ; et que si dans la suite il a passé dans l'alphabet latin, et de-là dans ceux des langues modernes ; cela n'est arrivé que par l'indolence des copistes qui ont suivi le mouvement des doigts, et écrit de suite ce signe avec les autres lettres du mot, plutôt que d'interrompre ce mouvement pour marquer l'aspiration au-dessus de la lettre.

Pour moi, je crois que puisque les uns et les autres de ces Grammairiens conviennent de la valeur de ce signe ; ils doivent se permettre réciproquement de l'appeler ou consonne ou signe d'aspiration, selon le point de vue qui les affecte le plus.

Les lettres d'une même classe se changent facilement l'une pour l'autre ; par exemple, le b se change facilement ou en p, ou en Ve ou en f ; parce que ces lettres étant produites par les mêmes organes, il suffit d'appuyer un peu plus ou un peu moins pour faire entendre ou l'une ou l'autre.

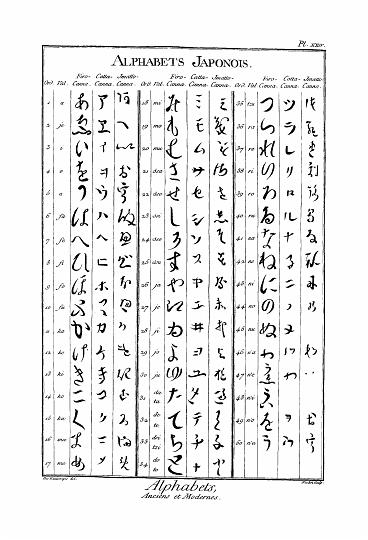

Le nombre des lettres n'est pas le même partout. Les Hébreux et les Grecs n'avaient point le l mouillé, ni le son du gn. Les Hébreux avaient le son du che, , schin : mais les Grecs ni les Latins ne l'avaient point. La diversité des climats cause des différences dans la prononciation des langues.

Il y a des peuples qui mettent en action certains organes, et même certaines parties des organes, dont les autres ne font point d'usage. Il y a aussi une forme ou manière particulière de faire agir les organes. De plus, en chaque nation, en chaque province, et même en chaque ville, on s'énonce avec une sorte de modulation particulière, c'est ce qu'on appelle accent national ou accent provincial. On en contracte l'habitude par l'éducation ; et quand les esprits animaux ont pris une certaine route, il est bien difficile, malgré l'empire de l'âme, de leur en faire prendre une nouvelle. De-là vient aussi qu'il y a des peuples qui ne sauraient prononcer certaines lettres ; les Chinois ne connaissent ni le b, ni le d, ni le r ; en revanche ils ont des consonnes particulières que nous n'avons point. Tous leurs mots sont monosyllabes, et commencent par une consonne et jamais par une voyelle. Voyez la Grammaire Chinoise de M. Fourmont.

Les Allemants ne peuvent pas distinguer le z d'avec le s ; ils prononcent zèle comme sel : ils ont de la peine à prononcer les l mouillés, ils disent fîle au lieu de fille. Ces l mouillés sont aussi fort difficiles à prononcer pour les personnes nées à Paris : elles le changent en un mouillé faible, et disent Versayes au lieu de Versailles, etc. Les Flamants ont bien de la peine à prononcer la consonne j. Il y a des peuples en Amérique qui ne peuvent point prononcer les lettres labiales b, p, f, m. La lettre th des Anglais est très-difficîle à prononcer pour ceux qui ne sont point nés Anglais. Ces réflexions sont fort utiles pour rendre raison des changements arrivés à certains mots qui ont passé d'une langue dans une autre. Voyez la dissertation de M. Falconet, sur les principes de l'étymologie ; Histoire de l'Acad. des Belles-Lettres.

A l'égard du nombre de nos consonnes, si l'on ne compte que les sons et qu'on ne s'arrête point aux caractères de notre alphabet, ni à l'usage souvent déraisonnable que l'on fait de ces caractères, on trouvera que nous avons d'abord dix-huit consonnes, qui ont un son bien marqué, et auxquelles la qualification de consonne n'est point contestée.

Nous devrions donner un caractère propre, déterminé, unique et invariable à chacun de ces sons ; ce que les Grecs ont fait exactement, conformément aux lumières naturelles. Est-il en effet raisonnable que le même signe ait des destinations différentes dans le même genre, et que le même objet soit indiqué tantôt par un signe tantôt par un autre ?

Avant que d'entrer dans le compte de nos consonnes, je crois devoir faire une courte observation sur la manière de les nommer.

Il y a cent ans que la Grammaire générale de P. R. proposa une manière d'apprendre à lire facilement en toutes sortes de langues. I. part. chap. VIe Cette manière consiste à nommer les consonnes par le son propre qu'elles ont dans les syllabes où elles se trouvent, en ajoutant seulement à ce son propre celui de l'e muet, qui est l'effet de l'impulsion de l'air nécessaire pour faire entendre la consonne ; par exemple, si je veux nommer la lettre B que j'ai observée dans les mots Babylone, Bibus, etc. je l'appellerai be, comme on le prononce dans la dernière syllabe de tombe, ou dans la première de besoin.

Ainsi du d, que je nommerai de, comme on l'entend dans ronde ou dans demande.

Je ne dirai plus effe, je dirai fe, comme dans fera, étoffe ; je ne dirai plus elle, je dirai le ; enfin je ne dirai ni emme ni enne, je dirai me, comme dans aime, et ne, comme dans sone ou dans bonne, ainsi des autres.

Cette pratique facilite extrêmement la liaison des consonnes avec les voyelles pour en faire des syllabes, fe, a, fa, fe, re, i, fri, en sorte qu'épeler c'est lire. Cette méthode a été renouvellée de nos jours par MM. de Launay père et fils, et par d'autres maîtres habiles : les mouvements que M. Dumas s'est donnés pendant sa vie pour établir son bureau typographique, ont aussi beaucoup contribué à faire connaître cette dénomination, en sorte qu'elle est aujourd'hui pratiquée, même dans les petites écoles.

Voyons maintenant le nombre de nos consonnes ; je les joindrai, autant qu'il sera possible, à chacune de nos huit voyelles principales.

Comme je ne cherche que les sons propres de chaque lettre de notre langue, désignés par un seul caractère incommunicable à tout autre son, je ne donne ici au c que le son fort qu'il a dans les syllabes ca, co, cu. Le son doux ce, ci, appartient au s ; et le son ze, zi, appartient à la lettre z.

Je ne donne ici à ce caractère que le son qu'il a devant a, o, u ; le son faible ge, gi, appartient au j.

Le son du j devant i a été donné dans notre orthographe vulgaire au g doux, gibier, gîte, giboulée, etc. et souvent malgré l'étymologie, comme dans ci-git, hic jacet. Les partisans de l'orthographe vulgaire ne respectent l'étymologie, que lorsqu'elle est favorable à leur préjugé.

Je ne mets pas ici la lettre Xe parce qu'elle n'a pas de son qui lui soit propre. C'est une lettre double que les copistes ont mise en usage pour abréger. Elle fait quelquefois le service des deux lettres fortes c s, et quelquefois celui des deux faibles g z.

A la fin des mots, l'x a en quelques noms propres le son de c s : Ajax, Pollux, Styx, on prononce Ajacs, Pollucs, Stycs. Il en est de même de l'adjectif préfix, on prononce préfics.

Mais dans les autres mots que les maîtres à écrire, pour donner plus de jeu à la plume, ont terminé par un Xe ce x tient seulement la place du s, comme dans je veux, les cieux, les yeux, la voix, six, dix, chevaux, &c.

Le x est employé pour deux s dans soixante, Bruxelles, Auxonne, Auxerre, on dit Ausserre, saissante, Brusselles, Ausone, à la manière des Italiens qui n'ont point de x dans leur alphabet, et qui emploient les deux ss à la place de cette lettre : Alessandro, Alessio.

On écrit aussi, par abus, le x au lieu du z, en ces mots sixième, deuxième, quoiqu'on prononce sizième, deuzième. Le x tient lieu du c dans excellent, prononcez eccellent.

Voilà déjà quinze sons consonnes désignés par quinze caractères propres ; je rejette ici les caractères auxquels un usage aveugle a donné le son de quelqu'un des quinze que nous venons de compter, tels sont le k et le q, puisque le c dur marque exactement le son de ces lettres. Je ne donne point ici au c le son du s, ni au s le son du z. C'est ainsi qu'en Grec le u cappa est toujours cappa, le s sigma toujours sigma ; de sorte que si en Grec la prononciation d'un mot vient à changer, ou par contraction, ou par la forme de la conjugaison, ou par la raison de quelque dialecte, l'orthographe de ce mot se conforme au nouveau son qu'on lui donne. On n'a égard en Grec qu'à la manière de prononcer les mots, et non à la source d'où ils viennent, quand elle n'influe en rien sur la prononciation, qui est le seul but de l'orthographe. Elle ne doit que peindre la parole, qui est son original ; elle ne doit point en doubler les traits, ni lui en donner qu'il n'a pas, ni s'obstiner à le peindre à présent tel qu'il était il y a plusieurs années.

Au reste les réflexions que je fais ici n'ont d'autre but, que de tâcher de découvrir les sons de notre langue. Je ne cherche que le fait. D'ailleurs je respecte l'usage, dans le temps même que j'en reconnais les écarts et la déraison, et je m'y conforme malgré la réflexion sage du célèbre prote de Poitiers et de M. Restaut, qui nous disent qu'il est toujours louable en fait d'orthographe de quitter une mauvaise habitude pour en contracter une meilleure, c'est-à-dire plus conforme aux lumières naturelles et au but de l'art. Traité de l'orthographe en forme de dictionnaire, édit. de 2739, page 421. et IV. édition corrigée par M. Restaut, 1752, page 635.

Que si quelqu'un trouve qu'il y a de la contrariété dans cette conduite, je lui répons que tel est le procédé du genre humain. Agissons-nous toujours conformément à nos lumières et à nos principes ?

Aux quinze sons que nous venons de remarquer, on doit en ajouter encore quatre autres qui devraient avoir un caractère particulier. Les Grecs n'auraient pas manqué de leur en donner un, comme ils firent à l'e long, à l'o long, et aux lettres aspirées. Les quatre sons dont je veux parler ici, sont le ch qu'on nomme che, le gn qu'on nomme gne, le ll ou lle qui est un son mouillé fort, et le y qu'on nomme yé qui est un son mouillé faible.

Nous devrions avoir aussi un caractère particulier destiné uniquement à marquer le son de l mouillé. Comme ce caractère nous manque, notre orthographe n'est pas uniforme dans la manière de désigner ce son ; tantôt nous l'indiquons par un seul l, tantôt par deux ll, quelquefois par lh. On doit seulement observer que l mouillé est presque toujours précédé d'un i ; mais cet i n'est pas pour cela la marque caractéristique du l mouillé, comme on le voit dans civil, Nil, exil, fil, file, vil, vile, où le l n'est point mouillé, non plus que dans Achille, pupille, tranquille, qu'on ferait mieux de n'écrire qu'avec un seul l.

Il faut observer qu'en plusieurs mots, l'i se fait entendre dans la syllabe avant le son mouillé, comme dans péril, on entend l'i, ensuite le son mouillé pé-ri-l.

Il y a au contraire plusieurs mots où l'i est muet, c'est-à-dire qu'il n'y est pas entendu séparément du son mouillé ; il est confondu avec ce son, ou plutôt ; ou il n'y est point quoiqu'on l'écrive, ou il y est bien faible.

Le son mouillé du l est aussi marqué dans quelques noms propres par lh. Milhaud ville de Rouergue, M. Silhon, M. de Pardalhac.

On a observé que nous n'avons point de mots qui commencent par le son mouillé.

Du yé ou mouillé faible. Le peuple de Paris change le mouillé fort en mouillé faible ; il prononce fi-ye au lieu de fille, Versa-yes pour Versailles. Cette prononciation a donné lieu à quelques grammairiens modernes d'observer ce mouillé faible. En effet il y a bien de la différence dans la prononciation de ien dans mien, tien, etc. et de celle de moy-en, pa-yen, a-yeux, a-yant, Ba-yone, M a-yance, Bla-ye ville de Guiene, fa-yance, em-plo-yons à l'indicatif, afin que nous emplo-i-yons, que vous a-i-yez, que vous so-i-yez au subjonctif. La ville de No-yon, le duc de Ma-yene, le chevalier Ba-yard, la Ca-yene, ca-yer, fo-yer, bo-yaux.

Ces grammairiens disent que ce son mouillé est une consonne. C'est ce que j'ai entendu soutenir il y a longtemps par un habîle grammairien, M. Faiguet qui nous a donné le mot CITATION. M. du Mas qui a inventé le bureau typographique, dit que " dans les mots pa-yer, emplo-yer, etc. yé est une espèce d'i mouillé consonne ou demi-consonne ". Bibliothèque des enfants, III. vol. page 209, Paris 1733.

M. de Launay dit que " cette lettre y est amphibie ; qu'elle est voyelle quand elle a la prononciation de i, mais qu'elle est consonne quand on l'emploie avec les voyelles, comme dans les syllabes ya, yé, etc. et qu'alors il la met au rang des consonnes ", Méthode de M. de Launay, p. 39 et 40. Paris 1741.

Pour moi, je ne dispute point sur le nom. L'essentiel est de bien distinguer et de bien prononcer cette lettre. Je regarde ce son yé dans les exemples ci-dessus, comme un son mixte, qui me parait tenir de la voyelle et de la consonne, et faire une classe à part.

Ainsi, en ajoutant le che et les deux sons mouillés gn et ll, aux quinze premières consonnes, cela fait dix-huit consonnes, sans compter le h aspiré, ni le mouillé faible ou son mixte ye.

Je vais finir par une division remarquable entre les consonnes. Depuis M. l'abbé de Dangeau, nos Grammairiens les divisent en faibles et en fortes, c'est-à-dire que le même organe poussé par un mouvement doux produit une consonne faible, et que s'il a un mouvement plus fort et plus appuyé, il fait entendre une consonne forte. Ainsi B est la faible de P, et P est la forte de B. Je vais les opposer ici les unes aux autres.

Par ce détail des consonnes faibles et des fortes, il parait qu'il n'y a que les deux lettres nazales m, n, et les deux liquides l, r, dont le son ne change point d'un plus faible en un plus fort, ni d'un plus fort en un plus faible ; et ce qu'il y a de remarquable à l'égard de ces quatre lettres, selon l'observation que M. Harduin a faite dans le mémoire dont j'ai parlé, c'est qu'elles peuvent se lier avec chaque espèce de consonne, soit avec les faibles, soit avec les fortes, sans apporter aucune altération à ces lettres. Par exemple, imbibé, voilà le m devant une faible ; impitoyable, le voilà devant une forte. Je ne prétens pas dire que ces quatre consonnes soient immuables, elles se changent souvent, surtout entr'elles, je dis seulement qu'elles peuvent précéder ou suivre indifféremment ou une lettre faible ou une forte. C'est peut-être par cette raison que les anciens ont donné le nom de liquides à ces quatre consonnes m, n, l, r.

Au lieu qu'à l'égard des autres, si une faible vient à être suivie d'une forte, les organes prenant la disposition requise pour articuler cette lettre forte, font prendre le son fort à la faible qui précède, en sorte que celle qui doit être prononcée la dernière change celle qui est devant en une lettre de son espèce, la forte change la faible en forte, et la faible fait que la forte devient faible.

C'est ainsi que nous avons Ve que le x vaut tantôt c s, qui sont deux fortes, et tantôt g z, qui sont deux faibles. C'est par la même raison qu'au préterit le b de scribo se change en p, à cause d'une lettre forte qui doit suivre : ainsi on dit scribo, scripsi, scriptum. M. Harduin est entré à ce sujet dans un détail fort exact par rapport à la langue française ; et il observe que, quoique nous écrivions absent, si nous voulons y prendre garde, nous trouverons que nous prononçons apsent. (F)

Articles populaires Logique

RIGUEUR

S. m. (Grammaire) conformité sévère et inflexible à quelque loi donnée. Il ne faut pas toujours juger selon toute la rigueur de la justice ; le bon goût a sa rigueur et son indulgence ; le génie ne souffre point de rigueur. Il y a des rigueurs salutaires, et il y en a de mortelles. Il faut prendre ce texte à la rigueur. Les démonstrations du géomètre sont rigoureuses. On dit la rigueur du froid, un hiver rigoureux, la rigueur du destin, les rigueurs d'une maîtresse.Lire la suite...