(Art militaire) terme collectif, qui se dit des différents corps des gens de guerre, et de tout ce qui appartient à l'art militaire. Voyez SOLDAT.

Ce mot vient du latin miles, soldat, et miles vient de mille, qui s'écrivait autrefois milae ; dans les levées qui se faisaient à Rome, comme chaque tribu fournissait mille hommes, quiconque était de ce nombre s'appelait miles.

Milice se dit plus particulièrement des habitants d'un pays, d'une ville qui s'arment soudainement pour leur propre défense, et en ce sens les milices sont opposées aux troupes réglées.

L'état de la milice d'Angleterre se monte maintenant à 200 mille hommes, tant infanterie que cavalerie ; mais il peut être augmenté au gré du roi.

Le roi en donne la direction ou le commandement à des lords lieutenans, qu'il nomme dans chaque province avec pouvoir de les armer, de les habiller et de les former en compagnies, troupe et régiment, pour les faire marcher en cas de rebellion et d'invasion, et les employer chacun dans leurs comtés ou dans tout autre lieu de l'obéissance du roi. Les lords lieutenans donnent des commissions aux colonels et à d'autres officiers, et ils ont pouvoir d'imposer un cheval, un cavalier, des armes, etc. selon le bien de chacun, etc.

On ne peut imposer un cheval qu'à ceux qui ont 500 liv. sterlings de revenus annuels ou 6000 liv. de fonds, et un fantassin qu'à ceux qui ont 50 liv. de revenus ou 600 liv. de fonds. Chambers.

MILICE en France est un corps d'infanterie, qui se forme dans les différentes provinces du royaume d'un nombre de garçons que fournissent chaque ville, village ou bourg relativement au nombre d'habitants qu'ils contiennent. Ces garçons sont choisis au sort. Ils doivent être au-moins âgés de seize ans, et n'en avoir pas plus de quarante. Leur taille doit être de 5 pieds au-moins : il faut qu'ils soient en état de bien servir ; on les assemble ensuite dans les principales villes des provinces, et on en forme des bataillons. Par l'ordonnance du roi du 27 Février 1726, les milices de France formaient 100 bataillons de 12 compagnies, et chaque compagnie de 50 hommes.

MILICE, (Gouvernement politique) ce nom se donne aux paysans, aux laboureurs, aux cultivateurs qu'on enrôle de force dans les troupes. Les lois du royaume, dans les temps de guerre, recrutent les armées des habitants de la campagne, qui sont obligés sans distinction de tirer à la milice. La crainte qu'inspire cette ordonnance porte également sur le pauvre, le médiocre et le laboureur aisé. Le fils unique d'un cultivateur médiocre, forcé de quitter la maison paternelle au moment où son travail pourrait soutenir et dédommager ses pauvres parents de la dépense de l'avoir élevé, est une perte irréparable ; et le fermier un peu aisé préfère à son état toute profession qui peut éloigner de lui un pareil sacrifice.

Cet établissement a paru sans doute trop utîle à la monarchie, pour que j'ose y donner atteinte ; mais du-moins l'exécution semble susceptible d'un tempérament qui sans l'énerver, corrigerait en partie les inconvénients actuels. Ne pourrait-on pas, au lieu de faire tirer au sort les garçons d'une paraisse, permettre à chacune d'acheter les hommes qu'on lui demande ? Par-tout il s'en trouve de bonne volonté, dont le service semblerait préférable en tout point ; et la dépense serait imposée sur la totalité des habitants au marc la livre de l'imposition. On craindra sans doute une désertion plus facile, mais les paroisses obligées au remplacement auraient intérêt à chercher et à présenter des sujets dont elles seraient sures ; et comme l'intérêt est le ressort le plus actif parmi les hommes, ne serait-ce pas un bon moyen de faire payer par les paroisses une petite rente à leurs miliciens à la fin de chaque année ? La charge de la paraisse n'en serait pas augmentée ; elle retiendrait le soldat qui ne peut guère espérer de trouver mieux : à la paix, elle suffirait avec les petits privilèges qu'on daignerait lui accorder pour le fixer dans la paraisse qui l'aurait commis, et tous les six ans son engagement serait renouvellé à des conditions fort modérées ; ou bien on le remplacerait par quelque autre milicien de bonne volonté. Après tout, les avantages de la milice même doivent être murement combinés avec les maux qui en résultent ; car il faut peser si le bien des campagnes, la culture des terres et la population ne sont pas préférables à la gloire de mettre sur pied de nombreuses armées, à l'exemple de Xerxès. (D.J.)

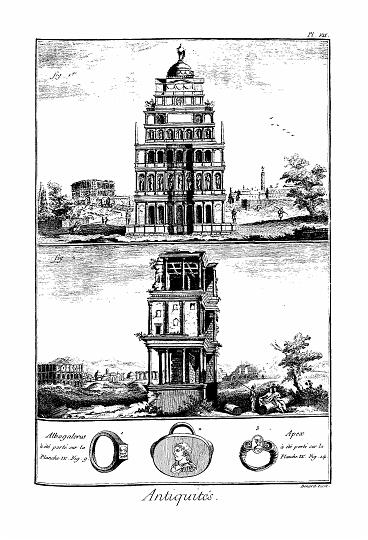

MILICE des Romains, (Art militaire) nous considérerons, d'après Juste-Lipse ou plutôt d'après l'extrait qu'en a fait Nieupoort, cinq choses principales dans la milice des Romains ; savoir, la levée des soldats, leurs différents ordres, leurs armes, leur manière de ranger une armée, et leur discipline militaire. Nous aurons surtout égard aux temps qui ont précédé Marius ; car sous lui et sous Jules César, la discipline des troupes fut entièrement changée, comme Saumaise l'a prouvé dans son ouvrage posthume sur ce sujet, inséré dans le X. tome des antiquités de Graevius.

De la levée des soldats. Lorsque les consuls étaient désignés, on faisait vingt-quatre tribuns de soldats pour quatre légions. Quatorze étaient tirés de l'ordre des chevaliers, et ils devaient avoir cinq ans de service ; on en tirait dix d'entre le peuple, et ceux-ci devaient avoir servi dix ans. Les chevaliers n'étaient obligés qu'à dix ans de service, parce qu'il importait à la république que les principaux citoyens parvinssent de bonne heure aux dignités. Les autres étaient obligés de servir vingt-neuf ans, à commencer depuis la dix-septième année jusqu'à la quarante-sixième ; et l'on pouvait obliger à servir jusqu'à la cinquantième année ceux dont le service avait été interrompu par quelqu'accident. Mais à l'âge de cinquante ans, soit que le temps de service fût accompli, soit qu'il ne le fût pas, on était dispensé de porter les armes. Personne ne pouvait posséder une charge de la ville, à-moins qu'il n'eut dix ans de service.

Dans les commencements de Rome, on ne tirait de soldats de la dernière classe des citoyens qu'au cas d'un besoin urgent. Les citoyens de la lie du peuple et les affranchis étaient réservés pour le service de mer. On voulait que les plus riches allassent à la guerre, comme étant plus intéressés que les autres au bien commun de la patrie. Dans la suite et même du temps de Polybe, on commença à enrôler ceux qui avaient seulement la valeur de 4000 liv. de fonds, quatuor millia aeris. Enfin du temps de Marius, on enrôla les affranchis et ceux même qui n'avaient aucun revenu, parce que c'était à ces gens-là qu'il devait sa fortune et sa réputation. Les esclaves ne servaient jamais, à-moins que la république ne fût réduite à une grande extrémité, comme après la bataille de Cannes, etc. Bien plus, celui à qui il n'était pas permis de s'enrôler et qui le faisait, se rendait coupable d'un crime dont il était sévérement puni.

Quand les consuls devaient lever des troupes, ils faisaient publier un édit par un héraut, et planter un étendart sur la citadelle. Alors tous ceux qui étaient en âge de porter les armes, avaient ordre de s'assembler dans le capitole ou dans le champ de Mars. Les tribuns militaires, suivant leur ancienneté, se partageaient en quatre bandes, de manière que dans la première et dans la troisième ils fussent quatre des plus jeunes, et deux des plus vieux, et dans la seconde et dans la quatrième trois des plus jeunes et autant des anciens, car ordinairement on levait quatre légions.

Après cette division, les tribuns s'asseyaient dans le rang que le sort leur avait donné, afin de prévenir toute jalousie ; et ils appelaient les tribus dans lesquelles ils choisissaient quatre jeunes gens à-peu-près de même âge et de même taille, en mettaient un dans chaque légion, et continuaient de même jusqu'à ce que les légions fussent remplies. On agissait ainsi pour rendre les légions à-peu-près égales en force ; ils choisissaient avec plaisir des soldats qui eussent un nom heureux, comme Valerius, Salvius, etc. quelquefois aussi on les levait à la hâte et sans choix, surtout quand on avait une longue guerre à soutenir ; on appelait ces soldats subitarii ou tumultuarii ; ceux qui refusaient de s'enrôler, y étaient forcés par des peines et par la confiscation de leurs biens ; quelquefois même ils étaient réduits en esclavage ou notés d'infamie ; mais les tribuns du peuple s'y opposaient dans l'occasion, quoique ce fût aux consuls à en décider, puisque c'était eux qui dirigeaient les affaires de la guerre. Il y avait quelquefois des citoyens qui de peur de porter les armes se coupaient le pouce, et peut-être est-ce là l'étymologie du mot de poltron dans la langue française, de pollex, pouce.

Il y avait néanmoins des raisons légitimes pour s'exempter de la guerre ; comme le congé qu'on avait obtenu à cause de son âge, ou de la dignité dont on était revêtu, telle que celle de magistrat, de préteur, et comme une permission accordée par le sénat ou par le peuple. On était encore exemt d'aller à la guerre, lorsqu'on avait servi le temps prescrit, qu'on était malade, ou qu'on avait quelque défaut naturel, par exemple, d'être sourd, à ne pouvoir pas entendre le son de la trompette. On n'y avait pas cependant beaucoup d'égard dans une guerre imprévue et dangereuse.

Cette manière de lever des soldats cessa sous les empereurs. Les levées dépendirent alors de l'avarice ou du caprice de ceux qui les faisaient ; à quoi on doit attribuer en partie la ruine de l'empire romain.

La levée de la cavalerie était plus facile, parce que tous les chevaliers étaient écrits sur les registres des censeurs ; on en prenait trois cent pour chaque légion. Il ne parait pas qu'avant Marius une partie de la cavalerie fût de l'ordre des chevaliers, et l'autre composée de citoyens particuliers qui servaient à cheval.

La levée des soldats étant faite, on en prenait un de chaque légion qui prononçait les paroles du serment avant tous les autres, qui les répétaient ensuite. Par ce serment, ils promettaient d'obéir au général, de suivre leur chef, et de ne jamais abandonner leur enseigne.

On ne les obligea à faire ce serment que l'année de la bataille de Cannes ; on leur demandait seulement auparavant s'ils ne promettaient pas d'obéir, etc.

Les soldats alliés se levaient dans les villes d'Italie par les capitaines romains, et les consuls leur indiquaient le jour et le lieu où ils devaient se rendre. Ces alliés servaient à leurs dépens, les Romains ne leur donnaient que du blé ; c'est pourquoi ils avaient leurs questeurs particuliers. Il ne faut pas confondre avec les alliés les troupes auxiliaires qui étaient fournies par les étrangers. Ceux qu'on appelait evocati étaient des soldats vétérants, qui, ayant accompli le temps de leur service, retournaient à la guerre par inclination pour les commandants. Ils étaient fort considérés dans l'armée, et exempts des travaux militaires ; ils portaient même la marque qui distinguait les centurions ; c'était un sarment.

Des ordres différents qui composaient la milice. Les chefs et les soldats composaient deux différents ordres. D'abord il y avait quatre ordres de fantassins ; savoir les vélites, qui étaient les plus pauvres et les plus jeunes citoyens : ce corps n'était pas fort considéré, et on comptait peu sur lui. Après eux venaient les piquiers, hastati, suivis des principes, jeunes gens ainsi nommés, parce qu'ils commençaient le combat. Ensuite venaient ceux qu'on appelait triarii ou pilani, parce qu'ils se servaient du javelot. Les derniers s'appelaient antepilani : c'étaient les plus âgés et les plus expérimentés. On les plaçait au troisième rang dans le corps de réserve, et on n'y en mettait jamais plus de six cent. On subdivisait ces corps en dix compagnies appelées manipules, manipuli.

Chaque compagnie de piquiers et d'enfants perdus était de deux centuries de soixante ou soixante-dix hommes ; car on ne doit pas entendre par centurie une compagnie précise de cent hommes, mais un certain nombre d'hommes. La compagnie des triariens était de soixante hommes seulement. On composait une cohorte de trois compagnies de chaque ordre et d'une compagnie de frondeurs, ce qui faisait quatre cent vingt hommes ; mais la cohorte ne fut pas ordinaire dans le temps de la république, on ne s'en servait que quand l'occasion l'exigeait : d'une compagnie de chaque ordre on composait un corps, qui était à-peu-près ce que nous nommons aujourd'hui brigade.

La légion était composée de dix cohortes du temps de Romulus ; comme les cohortes étaient petites, la légion était de trois mille hommes, et elle ne fut que de quatre mille deux cent hommes tant que la république fut libre ; mais elle devint beaucoup plus grande dans la suite : elle ne passa cependant jamais six mille hommes. A chaque légion on joignait toujours trois cent chevaux qu'on appelait ailes, et cette aîle était divisée en dix troupes nommées turmae : chaque turme était divisée en trois décuries ou dixaines.

Le nombre des fantassins alliés égalait et quelquefois surpassait celui des Romains, et la cavalerie était deux fois plus nombreuse. Tous les alliés étaient séparés en deux corps, que l'on mettait aux deux côtés de l'armée : peut-être les plaça-t-on ainsi, afin que s'ils voulaient entreprendre quelque chose contre les Romains, leurs forces se trouvassent divisées. On choisissait la troisième partie de leurs cavaliers, qui faisait le nombre de deux cent, pour être aux ordres des consuls, qui de ces deux cent, appelés extraordinaires, tiraient une troupe pour leur servir de garde. Les autres quatre cent étaient distribués en dix troupes. Les Romains se conduisaient ainsi en apparence pour faire honneur aux alliés ; mais la véritable raison était afin que les plus distingués, combattant sous les yeux du général, devinssent autant d'otages et de garants de la fidélité des peuples qui les avaient envoyés ; et qu'en cas qu'ils voulussent faire quelque entreprise contre les intérêts de la république, ils ne fussent pas en état d'en venir à bout.

La cinquième partie de l'infanterie ; (ce qui faisait 840 fantassins) était distribuée en huit cohortes de 336 hommes, avec une demi-cohorte de gens d'élite, ablecti, composée de 168 soldats ; le reste était divisé en dix cohortes de 336 hommes. Il est incertain si les alliés étaient divisés par compagnies, ce qui est pourtant assez vraisemblable : deux légions avec les troupes des alliés et la cavalerie, faisaient une armée consulaire, qui était en tout de 18600 hommes.

Il y avait des officiers particuliers et des officiers généraux : les officiers particuliers étaient les centurions qui conduisaient les différents corps, ordinum ductores. Les tribuns, par ordre des consuls, les choisissaient dans tous les ordres des soldats, excepté dans celui des vélites, et on avait surtout égard à la bravoure. Ces centurions, pour marque de leur charge, portaient une branche de sarment. Chaque centurion choisissait deux sous-centurions, qui étaient à-peu-près comme nos lieutenans, et deux enseignes, gens distingués par leur courage.

Les officiers s'avançaient, en passant d'un ordre dans un autre ; de façon que le centurion de la dixième compagnie de piquiers montait à la dixième compagnie de ceux qu'on appelait principes : de celle-là il passait à la dixième de ceux qu'on appelait triaires. Quand on était parvenu à la première compagnie, un centurion, après avoir été le dixième, devenait le neuvième, le huitième, etc. jusqu'au grade de premier centurion, ce qui ne pouvait arriver que fort tard ; mais celui qui avait ce beau grade était admis au conseil de guerre avec les tribuns : son emploi consistait à défendre l'aigle, d'où vient que Pline et Juvénal se servent du terme d'aigle pour exprimer le premier centurion. Il recevait les ordres du général ; il avait des gratifications considérables, et était sur le pied de chevalier romain.

Les tribuns étaient au nombre de trois sous Romulus, mais dans la suite les légions ayant été composées d'un plus grand nombre de soldats, on fit six tribuns pour chaque légion. Ils furent choisis par les rois dans le temps de la monarchie, et puis par les consuls, jusqu'à ce que le peuple commença à en créer six l'an 345, et seize dans l'année 444. Après la guerre de Persée, roi de Macédoine, les consuls en nommèrent la moitié et le peuple l'autre. Du temps de Ciceron ils furent choisis dans les camps mêmes par les consuls ou par les proconsuls. Quelquefois les tribuns militaires avaient été préteurs.

Les empereurs commencèrent à faire des tribuns de soldats pour six mois seulement, afin qu'ils pussent gratifier un plus grand nombre de personnes ; il y en avait même qu'on appelait laticlavii, laticlaviens, parce qu'ils devenaient sénateurs, comme le disent Dion et Xiphilin : d'autres se nommaient angusticlavii, angusticlaviens, parce qu'ils ne pouvaient aspirer qu'à l'ordre des chevaliers.

Les tribuns avaient pour marque distinctive une espèce de poignard ou de couteau de chasse ; leur charge était de rendre la justice, de recevoir le mot du guet du général, de le donner aux autres, de veiller sur les munitions, de faire faire l'exercice aux troupes, de poser les sentinelles, etc. Deux des tribuns commandaient la légion chacun leur jour pendant deux mois ; en sorte que dans une armée consulaire il y en avait au moins quatre pour faire exécuter les ordres du général. Ceux qui avaient passé par le tribunat militaire étaient censés chevaliers, comme nous l'avons dit des premiers centurions appelés primopili, et ils portaient un anneau d'or au doigt. Il y en avait trois à la tête de chaque corps de cavalerie ; celui des trois qui avait été nommé le premier, commandait tout le corps, et dans son absence celui qui suivait : ils se choisissaient autant de lieutenans. Les alliés avaient leurs commandants particuliers, qui étaient nommés par les consuls pour la sûreté de la république.

Ceux qui avaient le commandement de toute l'armée, étaient le général et ses lieutenans ; le général était celui à qui toute l'armée obéissait, qui faisait tout par lui-même, ou qui le faisait faire sous ses auspices. Cette coutume fut toujours observée dans les malheurs de la république, et c'était un usage fort ancien de ne rien entreprendre qu'après avoir pris les auspices. Ce qui distinguait le général était le manteau, mais il est vraisemblable qu'ils ne portaient qu'une casaque, sagum : ces mots du-moins se confondent souvent.

Les lieutenans étaient ordinairement choisis par les généraux ; il leur fallait cependant un decret du sénat pour cette élection. Ces lieutenans étaient pour l'ordinaire d'un courage et d'une prudence consommée : leur charge était aussi importante qu'honorable. Nous voyons dans l'histoire que l'illustre P. Cornelius Scipion l'africain, qui soumit les Carthaginois, avait été lieutenant de Lucius son frère, dans la guerre contre Antiochus ; et l'an 556, P. Sulpicius et P. Velleius, deux hommes consulaires, furent lieutenans en Macédoine.

Le nombre des lieutenans varia plusieurs fois dans les occasions : Pompée en eut 25 dans la guerre contre les pirates, parce que cette guerre s'étendait sur toute la mer Méditerranée. Ciceron étant proconsul de Cilicie, en avait quatre ; cependant on réglait ordinairement le nombre des lieutenans sur celui des légions : leur devoir était d'aider en tout le général, ce qui leur fit donner dans la suite le nom de sous-consuls. Leur pouvoir était fort étendu, quoique cependant par commission. Auguste étant général, et ayant les auspices sous lui seul, fit tout par ses lieutenans, et donna à quelques-uns le titre de consulaires ; ceux-ci commandaient toute l'armée, et les autres qui conduisaient chaque légion, portaient le nom de prétoriens.

Des armes de la milice romaine. Les armes chez les Romains étaient défensives et offensives ; les offensives étaient principalement le trait. Il y en eut de bien des espèces, selon les différents ordres des soldats.

Les soldats armés à la légère, s'appelaient en général ferentarii.

Les vélites qui furent créés l'an 542, cessèrent quand on donna le droit de bourgeoisie à toute l'Italie ; on leur substitua les frondeurs, funditores, et les archers, jaculatores.

Les armes des vélites étaient premièrement le sabre d'Espagne, commun à tous les soldats. Ce sabre avait une excellente pointe, et coupait des deux côtés ; en sorte que les soldats pouvaient se servir du bout et des deux tranchans. Du temps de Polybe, ils le portaient à la cuisse droite. Ils portèrent en second lieu sept javelots ou demi-piques qui avaient un doigt d'épaisseur, trois pieds de longueur, avec une pointe de neuf doigts. Cette pointe était si fine, qu'on ne pouvait renvoyer le javelot quand il avait été lancé, parce que la pointe s'émoussait en tombant. Ils portaient encore un petit bouclier de bois d'un demi-pié de large, couvert de cuir. Leur casque était une espèce de chaperon de peau appelé galea ou galerus, qu'il faut bien distinguer des casques ordinaires qui étaient de métal, et qu'on appelait cassis ; cette sorte de casque était assez commune chez les anciens.

Les armes des piquiers et des autres soldats étaient premièrement un bouclier qu'ils appelaient scutum, différent de celui qu'ils nommaient clipeus. Celui-ci était rond, et l'autre était ovale ; la largeur du bouclier était de deux pieds et demi, et sa longueur d'environ quatre pieds ; de façon qu'un homme en se courbant un peu pouvait facilement s'en couvrir, parce qu'il était fait en forme de tuîle creuse, imbricatus. On faisait ces boucliers de bois pliant et léger, qu'on couvrait de peau ou de toîle peinte ; c'est, dit-on, de cette coutume de peindre les armes, que sont venues les armoiries. Le bout de ce bouclier était garni de fer, afin qu'il put résister plus facilement, et que le bois ne se pourrit point quand on le posait à terre. Au milieu du bouclier il y avait une espèce de bosse de fer pour le porter ; on y attachait une courroie.

Outre le bouclier, ils avaient le javelot qu'ils nommaient pila : les uns étaient ronds et d'une grosseur à remplir la main ; les autres étaient carrés, ayant quatre doigts de tour et quatre coudées de longueur. Au bout de ce bois était un fer à crochet qui faisait qu'on ne retirait le javelot que très-difficilement ; ce fer avait à-peu-près trois coudées de long ; il était attaché de manière que la moitié tenait au bois, et que l'autre servait de pointe : en sorte que ce javelot avait en tout cinq coudées et demie de longueur. L'épaisseur du fer qui était attaché au bois, était d'un doigt et demi, ce qui prouve qu'il devait être fort pesant, et propre à percer tout ce qu'il atteignait. Ils se servaient encore d'autres traits plus legers qui ressemblaient à-peu-près à des pieux.

Ils portaient un casque d'airain ou d'un autre métal, qui laissait le visage nud ; d'où vient le mot de César à la bataille de Pharsale, soldats, frappez au visage. On voyait flotter sur ce casque une aigrette de plumes rouges et blanches, ou de crin de cheval. Les citoyens d'un certain ordre étaient revêtus d'une cuirasse à petites mailles ou chainons, et qu'on appelait harmata ; on en faisait aussi d'écailles ou de lames de fer : celles-ci étaient pour les citoyens les plus distingués, et pouvaient couvrir tout le corps. Héliodore en a fait une description fort exacte ; cependant la plupart des soldats portaient des cuirasses de lames de cuivre de douze doigts de largeur, qui couvraient seulement la poitrine.

Le bouclier, le casque, la cuirasse, étaient enrichis d'or et d'argent, avec différentes figures qu'on gravait dessus ; c'est pourquoi on les portait toujours couvertes, excepté dans le combat ou dans quelque cérémonie. Les Romains avaient aussi des bottines, mais quelquefois une seule à une des deux jambes. Les fantassins portaient de petites bottines garnies de clous tout-autour, et qu'on appelait caliga, d'où est venu le nom de Caligula, qui fut donné à l'empereur Caïus, parce qu'il avait été élevé parmi les simples soldats, dans le camp de Germanicus son père.

Dans les premiers temps, les cavaliers chez les Romains n'avaient qu'une espèce de veste, point de selle sur leur cheval, mais une simple couverture. Ils avaient des piques fort légères, et un bouclier de cuir. Dans la suite, ils empruntèrent leurs armes des Grecs, qui consistaient en une grande épée, une longue pique, un casque, un bouclier et une cuirasse ; ils portaient aussi quelquefois des javelots. Voilà à-peu-près les armes des soldats romains, tant à pied qu'à cheval : parlons maintenant de leurs machines de guerre.

Les machines que les Romains employaient pour assiéger les villes, étaient de différentes espèces. On nomme d'abord la tortue dont ils se servaient dans les combats, en mettant leurs boucliers sur leurs têtes, pour avancer vers la muraille ; Tite-Live, liv. XLIV. ch. ix. nous en fait une très-belle description : ce qu'on entend ordinairement par tortue, était une machine de bois, qui couvrait ceux qui s'approchaient la muraille. Il y avait outre cela, les claies, crates ; les mantelets, vineae, avec d'autres claies couvertes de terre et de peaux de bœufs nouvellement écorchés, plutei. Toutes ces machines servaient à couvrir les travailleurs, à mesure qu'ils approchaient de la muraille. Ils employaient quelquefois des tours, montées sur des roues pour les faire avancer plus facilement, et ces tours avaient souvent plusieurs étages remplis de soldats.

Ils se servaient encore pour abattre les murailles, d'une machine qu'ils nommaient bélier : c'était une grosse poutre, au bout de laquelle était une masse de fer en forme de tête de bélier, et c'est ce qui lui fit donner ce nom. Cette machine était très-forte ; aussi quand on assiégeait une ville, on lui promettait de la traiter favorablement, si on voulait se rendre avant qu'on eut fait approcher le bélier, comme nous pouvons faire aujourd'hui par rapport au canon. Ils avaient encore des machines qu'ils appelaient catapultes et balistes, dont la force consistait dans celle des hommes qui les faisaient agir. Les catapultes servaient à lancer de grands javelots, et les balistes à jeter des pierres, des torches allumées et autres matières combustibles. On a souvent confondu le nom de ces deux machines, qui servaient à empêcher les ennemis d'approcher du camp ou des villes qu'ils voulaient assiéger. Il faut lire Folard sur ce sujet, que nous ne traitons ici qu'en passant.

De la manière dont les Romains se rangeaient en bataille. Après avoir parlé des armes et des machines de guerre des Romains, il est à propos d'expliquer la manière dont ils mettaient une armée en bataille. Elle était rangée de façon, que les vélites commençaient le combat : leur place était à la tête de toute l'armée, ou entre les deux ailes. Après eux combattaient les piquiers, hastati ; s'ils ne pouvaient enfoncer l'ennemi, ou s'ils étaient eux-mêmes enfoncés, ils se retiraient parmi ceux qu'on appelait les principes, ou bien derrière eux s'ils étaient fatigués. Quelquefois ils se retiraient peu-à-peu, jusqu'aux triariens, auprès desquels il y avait un corps de réserve composé des alliés. Alors ceux-ci se levant, car ils étaient assis par terre, d'où on les appelait subsidiarii, rétablissaient le combat. Les mouvements se faisaient aisément, à cause des intervalles qui étaient entre les compagnies arrangées en forme d'échiquier : ces intervalles étaient ou entre les différents ordres des soldats, ou entre les compagnies de chaque ordre.

La cavalerie était quelquefois placée derrière l'infanterie, ce qui faisait qu'on pouvait l'avoir assez promptement à son secours ; mais le plus souvent on la rangeait sur les ailes. Les alliés étaient d'un côté, et les citoyens de l'autre. L'infanterie alliée était ordinairement rangée aux côtés de celle des Romains. La place du général était entre ceux qu'on appelait triariens, pour avoir plus de facilité à envoyer ses ordres partout, étant à-peu-près au centre de l'armée. Il avait auprès de lui une partie des lieutenans, des tribuns, des préfets, et les principaux de ceux qu'ils appelaient evocati, qui étaient, à ce que je crois, une troupe d'élite. On les distribuait aussi dans les compagnies, afin d'animer les troupes. Chacun connaissait si bien le poste qu'il devait occuper, que dans une nécessité, les soldats pouvaient se ranger sans commandant.

Voilà ce qui regarde la disposition ordinaire de l'armée ; mais elle se rangeait différemment, selon les circonstances et la situation des lieux. Par exemple, on se mettait quelquefois en forme de coin, quelquefois en forme de tenailles ou en forme d'une tour. Les centurions assignaient aux simples soldats le poste qu'ils jugeaient à-propos ; celui qui s'en éloignait seulement d'un pas, était puni très-sévérement. Lorsque l'armée était en marche, celui qui s'éloignait assez pour ne plus entendre le son de la trompette, était puni comme déserteur.

Les enseignes n'étaient d'abord qu'une botte de foin que portait chaque compagnie, manipulus foeni : ce qui leur fit donner le nom de manipules. Ils se servirent dans la suite d'un morceau de bois mis en-travers au haut d'une pique, au-dessus de laquelle on voyait une main, et au-dessous plusieurs petites planches rondes où étaient les portraits des dieux. On y ajouta finalement celui de l'empereur, ce qui se prouve par les médailles et autres monuments. La république étant devenue très-opulente, les enseignes furent d'argent, et les questeurs avaient soin de les garder dans le trésor public. Depuis Marius, chaque légion eut pour enseigne une aigle d'or placée sur le haut d'une pique, et c'était dans la première compagnie des triariens qu'on la portait. Avant ce temps-là, on prenait pour enseigne des figures de loup, de minotaure, de cheval, de sanglier. Les dragons et autres animaux servaient aussi d'enseignes sous les empereurs.

Les cavaliers avaient des étendards à-peu-près semblables à ceux de la cavalerie d'aujourd'hui, sur lesquels le nom du général était écrit en lettres d'or. Toutes ces enseignes étaient sacrées pour les Romains ; les soldats qui les perdaient étaient mis à mort, et ceux qui les profanaient étaient punis très-sévérement ; c'est pourquoi nous lisons que dans un danger pressant, on jetait les enseignes au milieu des ennemis, afin que les soldats excités par la honte et par la crainte de la punition, fissent des efforts incroyables pour les recouvrer. Le respect qu'on avait pour les enseignes, engagea Constantin à faire inscrire les lettres initiales du nom de Jésus-Christ sur l'étendard impérial, appelé labarum.

Avant que de livrer la bataille, le général élevé sur un tribunal fait ordinairement de gazon, haranguait l'armée. Les soldats, pour témoigner leur joie, poussaient de grands cris, levaient leur main droite, ou frappaient leurs boucliers avec leurs piques. Leur crainte et leur tristesse se manifestaient par un profond silence ; plusieurs faisaient leur testament, qui était seulement verbal. On appelait ces testaments, testamenta in procinctu facta, non scripta, sed nuncupativa, testament de vive voix : après la harangue du général, tous les instruments donnaient le signal pour le combat. Ces instruments étaient des trompettes d'airain un peu recourbées, ou une espèce de trompettes semblables à nos cors de chasse, et qu'on appelait buccinae lorsqu'elles étaient petites ; les romains n'avaient point de tambours comme nous. Lorsqu'on était en présence de l'ennemi, les soldats faisaient retentir l'air de cris confus pour l'épouvanter et pour s'animer eux-mêmes. On jugeait souvent de l'ardeur des troupes par la vivacité de ces cris, et on en tirait un présage favorable pour le succès du combat : un autre signal qui annonçait la bataille, était un drapeau rouge suspendu au-dessus de la tente du général.

Du camp des romains. L'endroit où s'observait le plus exactement la discipline militaire, était le camp. Les armées romaines ne passaient pas une seule nuit sans camper, et ils ne livraient presque jamais de combat, qu'ils n'eussent un camp bien fortifié pour servir de retraite en cas qu'ils fussent vaincus ; ce camp était presque toujours carré, il y en avait pour l'été et pour l'hiver. Celui d'été était quelquefois pour une seule nuit, et il s'appelait logement, au moins dans les derniers temps ; lorsqu'ils étaient faits pour plusieurs nuits, on les appelait stativa. Les camps d'hiver étaient beaucoup mieux munis que ceux d'été. Aussi Tite-Live, en parlant de leur construction, se sert de cette expression, aedificare hyberna, lib. XXVI. cap. j. Il y avait un arsenal, des boutiques de toutes sortes de métiers, un hôpital pour les malades, outre l'endroit nommé procestrium, où étaient les goujats, les valets, les blanchisseuses et autres gens de cette espèce. Il y regnait un ordre et une police admirables.

La forme de ces camps d'hiver a été décrite par Juste-Lipse. Il nous apprend que le camp était séparé en deux parties, par un chemin fort large, dans la partie supérieure était la tente du général, au milieu d'une place large et carrée. La tente du questeur était à la droite de celle du général ; et à gauche étaient celles de ses lieutenans. Vis-à-vis était une place où les denrées se vendaient, où l'on s'assemblait et où l'on donnait audience aux députés.

Les tribuns avaient leurs tentes praetorium, près de celle du général, et ils étaient six de chaque côté, ayant chacun un chemin qui conduisait aux endroits où les légions étaient postées. Les officiers généraux des alliés étaient aussi au nombre de six de chaque côté, et avaient pareillement un chemin qui les conduisait vers leurs troupes.

La partie inférieure du camp était divisée en deux autres parties, par un chemin qui la traversait, et qui des deux côtés aboutissait au lieu où la cavalerie des légions était postée. Lorsqu'on avait passé ce chemin, on trouvait les triariens, ceux qu'on appelait les princes, principes, et ensuite les piquiers dont la cavalerie et l'infanterie des alliés étaient séparées. Les velites avaient leurs postes près de la circonvallation.

Les tentes des soldats étaient le plus souvent faites de peaux ; sub pellibus hiemare, dans Flor. I. XI. cap. XIIe c'est camper durant l'hiver. Elles étaient tendues avec des cordes, et c'est pour cela qu'on les appelait tentes, tentoria. On employait les planches pour les tentes d'hiver, afin qu'elles résistassent davantage. Il y avait dans chaque tente dix soldats avec leur chef, et ces tentes s'appelaient contubernia.

Le camp était environné d'une palissade, vallum, qui de tous cotés était éloignée des tentes de deux cent pas. Cette palissade était formée d'une élévation de terre, et de pieux pointus par en-haut. Chaque soldat avait coutume de porter trois ou quatre pieux, valli, et même davantage : Tite-Live, liv. XXXIII. cap. Ve en a fait la description avec exactitude. Ces palissades avaient trois ou quatre pieds de profondeur, à moins que l'ennemi ne fût proche ; auquel cas on les faisait plus hautes ; elles étaient défendues par un fossé de neuf pieds de profondeur et de douze de largeur.

Le camp avait quatre portes qui avaient chacune leur nom. La première s'appelait prétorienne, et était ordinairement vis-à-vis l'ennemi. La porte décumane était à l'opposite. On l'appelait ainsi parce qu'elle était la plus éloignée des dixiemes cohortes. qui avaient leur sortie par cette porte. Des deux côtés étaient les portes appelées principales. De plus, il y avait dans le camp trois rues de traverse et cinq grandes. La première rue de traverse passait au-dessus de la tente du général, et la dernière coupait les cohortes en deux parties égales. Celle du milieu s'appelait principia : c'était là où les tribuns rendaient la justice, où étaient les autels, les portraits des empereurs et les principales enseignes des légions. c'était là encore qu'on prêtait serment, et qu'on exécutait les coupables. Enfin, on y conservait comme dans un lieu sacré, l'argent que les soldats y avaient déposé.

Voilà la description de Juste-Lipse, dont on vante l'exactitude ; cependant je crois qu'au mot LEGION, le lecteur trouvera quelque chose de beaucoup meilleur qui vient de main de maître, et sans lequel on ne peut se former d'idée nette d'un camp des Romains. J'ajoute ici que les travaux s'y faisaient sous l'inspection des tribuns et autres officiers supérieurs, par tous les soldats de l'armée. Dans le temps de la république, le général n'exemptait que quelques vétérants de cette besogne ; mais dès que cette exemption vint à s'acheter sous les empereurs, on y mit l'enchère, le camp ne se fortifia plus, le luxe et la mollesse s'y introduisirent, et les Barbares le forcèrent sans peine et sans péril.

Pour compléter ce discours sur la milice des Romains, il me resterait à parler de leur discipline militaire, en-tant qu'elle consiste dans le service, les exercices, les lais, les récompenses, les peines et le congé : mais ce vaste sujet demande un article à part. Voyez donc MILITAIRE, discipline des Romains. (Le Chevalier DE JAUCOURT ).

MILICE

- Détails

- Écrit par Auteur anonyme

- Catégorie parente: Histoire

- Catégorie : Art militaire

- Affichages : 1298